去年7月,北京大学数学科学学院概率统计系教授丁剑和2020级博士生刘昱、夏傲腾合作的论文在国际数学顶尖期刊 Inventiones mathematicae 在线发表。

该研究综合运用了粗粒化(重整化)方法、随机分割算法、Edwards-Sokal耦合、Peierls论证等技术,证明了带随机外场的三维伊辛模型的临界温度随着外场强度趋于0收敛于经典伊辛模型的临界温度。这一结果在数学上证实了物理学家Imry和马上庚在上世纪七十年代提出的Imry-Ma猜想中相当重要的一部分,为无序系统相变现象的研究提供了新的框架和视角。

?

今年7月,两位同学即将从北京大学数学科学学院毕业。他们这篇论文的发表,为在北大的数学博士生涯添上了浓墨重彩的一笔。在迎来这一高光时刻之前,他们都经历了怎样的科研历程?这一重要成果对他们的未来发展意味着什么?让我们来听听刘昱和夏傲腾同学的分享。

刘昱

刘昱

?

刘昱,2020年本科毕业于山东大学泰山学堂数学方向,同年在北京大学数学科学学院开始攻读博士学位,导师为李欣意。主要研究方向为渗流模型的相变现象。

夏傲腾

夏傲腾

?

夏傲腾,2020年本科毕业于北京大学数学科学学院,同年在北京大学数学科学学院开始攻读博士学位,导师为田刚、李欣意。主要研究兴趣为晶格上的随机模型的相变现象与近临界行为。

能否用通俗简约的语言描述一下你们与丁剑老师合作发表在Inventiones mathematicae上的工作?

伊辛模型是研究铁磁体磁性随温度发生相变现象的简化模型。具体来说,假设铁磁体由多个微小磁性单元组成,每个单元可被想象成可以取两个状态:+1(向上)或-1(向下)的自旋粒子。而系统总能量与这些自旋粒子及他们邻接粒子的状态紧密相关,在不受外界干扰时,系统会趋向于呈现微小粒子具有相同自旋的情形。当然,温度、外部条件(外场)也会影响整个系统的排布。无外场的二维以上的经典伊辛模型关于温度的变化存在一个非平凡的相变现象:我们能够找到一个临界温度,若低于这个温度,自旋趋向有序排列,导致整体系统呈现有序磁性(简称磁序);而一旦高于这个温度,则自旋无序排列,无法产生统一的磁场。

数学上已有研究证明了极低温度下磁序的存在性。我们的文章综合运用了离散概率论中研究随机格点模型的渗流性质的多种工具,尤其是受统计物理学中重整化群思想启发的粗粒化技术,证明了带随机外场的伊辛模型的临界温度随着外场强度趋于0收敛于经典伊辛模型的临界温度;换言之,较小的外场只会对临界温度造成较小的扰动。

听起来,你们这个研究似乎更像是物理问题?

我们的研究方向是概率论与统计物理的交叉,关注有统计物理背景的概率模型。统计物理学家认为,微观粒子的运动具有随机性,这种微观层面的随机性产生的统计规律,在大尺度上表现出确定性,造就了宏观层面的物理现象。物理学家对微观粒子的运动与相互作用提出了许多简化的模型,并依据这些模型做出物理层面的预测。尽管一些预测的正确性被普遍认可,但从数学角度看,这些预测还没有得到严格的数学证明。因此,概率论与统计物理的交叉领域,面临着数学证明与物理学预测之间的“追赶”问题。李欣意老师在科普讲座中提到过这样的比喻:

物理学家像老鹰,飞得高看得远;数学家像乌龟,在地上不慌不忙地爬行(有时候还会把脑袋缩回去),但每一步都很踏实,也能到达一些老鹰去不了的地方。

这形象地表达了物理预测的前瞻性与数学严格化之间的平衡。预测是非常重要的,往往也能给数学家的研究引领方向,但问题的严格化和数学证明却往往非常困难,这也是我们方向的最大机遇和挑战。

论文写作过程如何?有没有什么难忘的经历?

2022年春季学期,丁剑老师开设了《随机过程2》专题课程,每节课都围绕一个公开问题(open problem)展开。同学们戏称这门课为丁老师不会的15个问题,而我们的研究正是源于其中一个课题——三维及以上随机外场伊辛模型。在课堂上,丁老师通过示意图与理论推导相结合的方式,详细讲解了无外场情形下的经典Peierls论证方法,并将问题拓展至存在高斯外场的复杂场景。他系统地梳理了该领域的重要里程碑成果,引导我们逐步深入,最终形成了这项研究。

从2022年3月开始,我们与丁老师围绕这个课题展开了深入讨论。有时在他的办公室一待就是一整天,从早到晚持续探讨。每当遇到瓶颈时,丁老师就会拿出零食与我们分享,我们一边吃着零食,一边对着黑板冥思苦想。

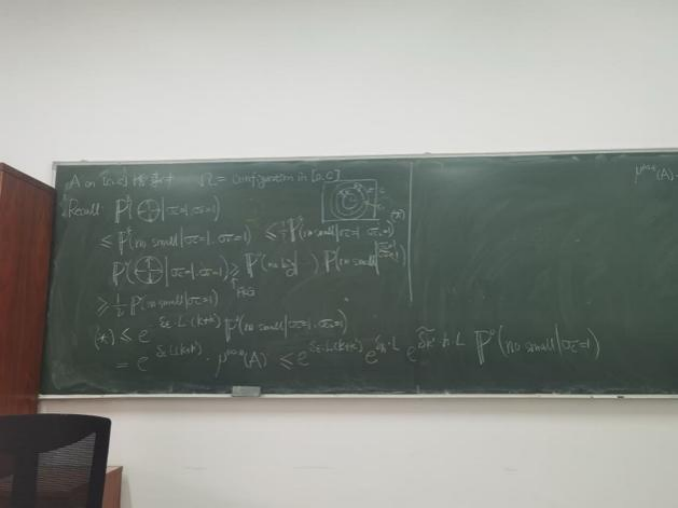

?讨论时的黑板

?讨论时的黑板

?

在10月投稿前,期间证明其实“挂”过两次。5月份时,我们以为已经完成了研究,但在撰写五十多页的论文时,发现一个重要引理无法证明。为了绕过这个难点,我们付出了大量努力。到了9月暑假结束后,又发现修改后的证明框架仍然存在根本性错误——一个基本假设被反例推翻。然而,正是从这个反例出发,我们最终找到了正确的方向。

虽然整个前面的过程全部是错的,但是是一次错误但成功的尝试。

在博士二年级时,我们对科研还缺乏深入的认识,难以准确判断问题的难度级别。回想起来,如果丁剑老师一开始就告诉我们这个课题是一个困扰学界几十年的公开难题,我们可能在中途就会因为畏难而放弃。但丁老师巧妙地将其设计成一份看似可以完成的课堂大作业,极大地降低了我们的心理压力,让我们能够以更轻松的心态投入研究。

在北大的博士学习生活中,学术氛围怎么样?朋辈关系如何?

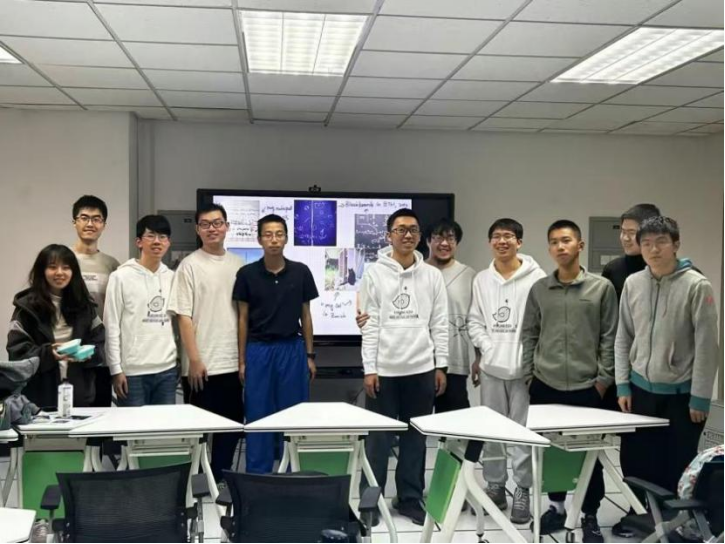

在我们这一届学生就读期间,见证了概率系的“豹变”。李欣意老师回到北京国际数学研究中心任教后,不仅承担了《高等概率论》的教学工作,还开设了多门概率专题选修课程。同时,他定期组织研究方向的学术讨论班,以及面向本科生的3+X讨论班,大大增进了本科生与博士生之间的学术交流。

随着团队规模不断扩大,原本仅有四五人的小型讨论班逐渐吸引了众多本专业研究生和对概率论感兴趣的本科生。通过这种互动,我们既能够接触到许多优秀的本科生,也能帮助他们更快掌握该领域的基础知识。

特别值得一提的是,随着许惟钧、丁剑、孙鑫等杰出学者陆续加入学院和研究中心,选择概率方向的本科生人数持续增加,整个学科呈现出蓬勃发展的态势。

?讨论班合影(左一:刘昱,左四:夏傲腾)

?讨论班合影(左一:刘昱,左四:夏傲腾)

?

这形成了一个正向的循环。

在科研过程中,我们并没有感受到过强的同辈竞争压力。实际上,这种压力很大程度上取决于个人的心态。我们属于比较“佛系”的,看到身边同学都很优秀时,反而会为能被他们带动而感到高兴。但对于性格敏感、好胜心强的研究者来说,长期从事学术工作确实可能承受较大的心理压力。

值得一提的是,导师们在安排研究方向时非常用心,尽量避免无效“内卷”。比如,通常会让同年级的学生选择不同领域,这样就减少了直接比较的可能性。

我们发现一个特别有意思的合作模式:当老师与学生开展研究时,最好能有两名或以上的学生共同参与。这样的好处显而易见:首先,我们可以私下讨论解决一些基础问题,避免因为问题太简单而不好意思请教老师;其次,遇到困难时互相鼓励,心态会更轻松——毕竟当研究遇到瓶颈时,知道不是自己一个人的问题,压力就会小很多(笑)!这种合作模式既提高了学习效率,也营造了更轻松的科研氛围。

?

就读期间,对导师感受如何?

在学术风格和学术品味的培养方面,李欣意老师展现出了极大的耐心,通过潜移默化的方式影响着我们。他善于运用生动的比喻(常常与食物相关)来解释模型的典型行为,并引导我们在听完讲座后提炼出“take-home message”——即抓住最直观、最关键的部分。这种训练让我们逐渐养成了从直觉和直观角度理解问题的思维方式。不同导师有着各自独特的指导风格。

丁剑老师对学生要求严格,若我们未能达到标准,他会直率地指出问题。公允地说,他是“刀子嘴豆腐心”,对事不对人,严厉背后是殷切的期望。我们总结出的应对之道就是:虚心接受批评,回去加倍努力。相比之下,李老师更能包容学生情绪和工作效率的波动,交流时可以畅所欲言。因此我们常开玩笑说,对于刚接触概率方向的“新鲜原材料”(学生),最好先经过李老师的“焯水”处理,再跟随丁老师进行科研训练,以免直接被严苛的标准“吓跑”。

夏傲腾补充道:“田刚老师即使行程再繁忙,出差返京后也总是第一时间组织讨论班。每学期他都会定期与我见面,在大方向上给予指导,并为我的博士后选择提供了宝贵建议。”可以说,我们非常幸运能遇到这些优秀的导师,他们都愿意倾注大量时间悉心培养学生。

?师生出游(左一:刘昱,居中:李欣意,左五:夏傲腾)

?师生出游(左一:刘昱,居中:李欣意,左五:夏傲腾)

?

在数院读博期间,最难忘的经历是什么?

刘:虽然有灵感迸发的瞬间,但是失败过几次后会趋向于普通,也是一个心理上不断调试的过程。起初,你可能发现了什么都很惊喜,然而随着时间推移,逐渐意识到(这可能意味着你已经成长)已经不再将其当作心理上的收获。

夏:我印象非常深刻的是,有一个下午,我们的文章还差一个定理。我突然意识到遇到的问题与以前阅读过的一篇文章有些相似,于是我问丁老师这个问题能否也类似处理。我们试了一下确实奏效。在具体的那一个下午的一个小时里,我想得比丁老师快了那么一点。我觉得,这还是挺不容易的。

自从我进入学术研究那一刻起,我意识到并非所有人都是开疆拓土的人,总要有人在后面修修补补。

即将毕业,对学弟学妹们有什么建议?

刘:个人建议本科生在大一大二时多去尝试。尽早确立自己感兴趣的方向,可能是更好的。如果一开始就决定去业界,可以去实习实践;如果打算做学术研究的话,可以早点了解不同方向上的老师和研究细节,早点进入的“容错率”会更高。

夏:我是从博二才开始在科研上实质性地起步。在(概率论)特定方向的门槛并不高,无需学习太多前置知识。开始得早当然好,如果开始得晚,也不要坐在地上看着别人哭,那也没用。什么时候开始都可以,遇到好的老师、匹配的科研项目也很重要。

为什么选择在北大读博士?

大家之前倾向于出国的最重要原因是,那时国外的学术氛围相对较好。但是,如果学术环境不相上下,待在自己熟悉的环境里会舒服很多,在国外处理语言问题和各种生活问题会花费大量精力。北大有世界top的生源,现在在很多方向上也具备国际顶尖的师资队伍和空前活跃的学术氛围。

现在国内的学术环境很好,留在国内读博也是很好的选择。

?

?

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。