|

|

|

月球这一最大迷案揭晓 |

|

最古老撞击“疤痕”来自42.5亿年前 |

|

|

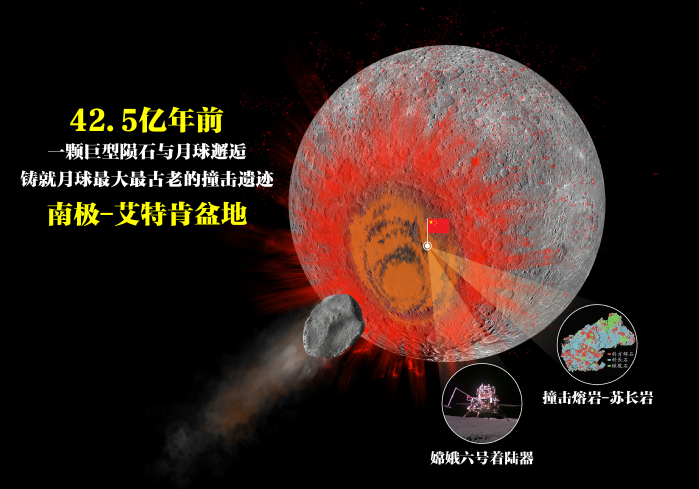

月球背面的南极艾特肯盆地,直径约为2500公里,是月球最古老、最大的撞击“疤痕”,记录了月球幼年时期遭受的巨大“创伤”。

这个“疤痕”究竟有多古老?这是国际深空探测领域长期以来的首要科学目标之一,也是月球科学研究中的最大悬案之一。

如今,中国科学家给出了答案。基于嫦娥六号月壤样品研究,中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)研究员陈意团队发现,这个古老的盆地形成于42.5亿年前。相关研究3月21日刊登于中国学术期刊《国家科学评论》。

国际著名年代学家、哥本哈根大学太阳与行星研究中心教授James Connelly评价称,“研究者提供了足以令人信服的论点。”

为月球最古老“疤痕”定年,意味着人类在了解太阳系早期大型撞击历史方面有了更精确的“宇宙时钟”标尺,对理解月球乃至太阳系早期演化具有重大科学意义。

嫦娥六号苏长岩记录42.5亿年前月球南极-艾特肯大型撞击事件。苏斌绘

?

一个悬疑 两种推论

为什么要了解艾特肯盆地的撞击形成时间?

论文通讯作者陈意表示,这不仅关乎月球演化历史的关键节点,也是了解太阳系撞击史的黄金参照。

“撞击作用是天体形成与演化过程中最重要的外部动力过程,内太阳系的天体经历了相似的撞击历史。”陈意解释说,“太阳系内一个天体的撞击记录,就相当于整个太阳系撞击历史的缩影。”

月球表面遍布大大小小陨石撞击坑,是了解太阳系天体撞击历史的一个“最佳靶点”——它距离地球最近,人类能够获取撞击坑样品,且月球上没有板块构造运动,古老的撞击痕迹保存较为完好。作为月球撞击坑中的“老大哥”,艾特肯盆地可谓是记录月球撞击历史的起始锚点,也是太阳系留给人类珍贵的“宇宙时钟”,有助于为火星、水星等行星撞击坑建立统一年龄标尺。

为此,相关研究在国际深空探测领域长期占据重要地位。然而,长期以来,人类并未获得来自艾特肯盆地“第一现场”的样品实证。此前,科学家只能通过两种主要方法进行推测:其一是通过撞击陨石坑统计法,获得的年龄范围从42.6亿年到大于43.3亿年不等;其二是通过地球上的月球陨石样品以及采集自月球正面的阿波罗样品研究,发现月球在43.5亿年至43.3亿年之间曾发生过一次全球的热事件,推测可能为南极-艾特肯大型撞击事件。

这些推测是否准确呢?嫦娥六号样品为回答这一问题提供了一次机遇。

一次严丝合缝的新推理

为了抓住机遇,地质地球所早在2023年就提前成立了嫦娥六号月壤样品研究“突击队”,组织十余个团队围绕月背火山活动、磁场、挥发分、撞击时间等一系列重大问题展开预研究。

“月球上撞击坑很多,‘老坑套新坑’,光是艾特肯撞击坑内就有数十万个小撞击坑。拿到样品前,我们最关注的问题是:哪种物质能用于艾特肯盆地的定年?”陈意说。通过查阅大量文献调研,尤其是遥感光谱数据分析,他们认为苏长质岩石可能蕴含着南极-艾特肯盆地的撞击密码。

这些前期工作让他们的搜索范围大幅缩小。2024年8月24日,陈意与团队在接到样品后的第一时间,就投入了紧张而有条不紊的研究之中。仅用了两周时间,他们就做出了初步结论。

“你看,嫦娥六号着陆器降落的位置十分特殊,就在艾特肯撞击坑内部的另一个‘疤痕’——更年轻的阿波罗撞击坑南部边缘,这一区域还经历了多次撞击和28亿年的玄武岩喷发覆盖。”陈意一边指着月球仪一边解释说,这意味着嫦娥六号采集的月壤样品极可能蕴含着不同时期的物质碎片。

如何在这些碎片中精准地找到独属于艾特肯撞击的碎片遗迹,并推理出其精确的撞击年代?这并非一道简单的推理题,陈意与团队在研究中反复验证推理逻辑的严谨性,并多次和国际同行“过招”。

嫦娥六号样品中大部分是表土角砾岩和玄武岩,研究团队用一个像筛面粉一样的小筛子在5克月壤样品中筛选出大于200微米的岩屑,然后在体式显微镜下,通过人工精挑细选,挑出600余颗岩屑。最后通过扫描电镜开展大量的岩相学观察与分析,终于从中找到了12颗具有代表性的苏长质岩屑颗粒。

接下来的关键问题是,它们来自哪个时期?年代学研究给出的线索是:其中9颗来自38.7亿年前,3颗来自42.5亿年前。

“那么,更年轻的苏长岩可能属于阿波罗撞击坑?更古老的则属于艾特肯盆地?”记者问道。

陈意笑答:“这个直觉很准。科学有时需要直觉,但并不能把直觉当做证据。”

要完善这个证据链,还要探究多个关键问题:这些苏长岩岩屑的物质成分是什么?它们是否来自月背着陆区附近?是否是撞击形成的?

事实上,美国科学家在月球正面采集的阿波罗样品中也含有苏长岩。这是一种高地岩石,形成于40多亿年前,是由早期月幔熔融的岩浆上涌侵入到月壳而形成的一种侵入岩。但这种苏长岩属于月球内部熔融的产物,与撞击这种外动力过程没有关系。

“我们的岩石学、地球化学研究表明,尽管嫦娥六号苏长质岩屑在全岩成分和矿物组成上与月球正面阿波罗样品中的苏长岩一致,但在矿物的主、微量元素成分上有明显区别。”论文第一作者、地质地球所副研究员苏斌说。

那又如何证明它们是撞击形成的呢?陈意解释说,当一个外部天体或陨石撞击月球砸出撞击坑时,强烈的动能会转换成热能导致撞击体快速气化,并且造成月球岩石发生高温熔融。在此过程中,钾、钠、磷等易挥发的元素会跑掉,而撞击体内部残留的难熔性物质如金属颗粒,会加入到月球自身的熔融物质中,从而有可能在熔融结晶形成的新生岩石中留下痕迹。

研究团队对嫦娥六号苏长质岩屑开展的分析“佐证”了上述特点——极低的挥发性元素含量、较高的镍/钴元素比值和熔融残留矿物。这些特征均指示其为撞击熔岩。这是一类与阿波罗样品苏长岩完全不同的新型月球苏长岩。为此,他们将其命名为南极-艾特肯苏长岩(SPANs)。

推理到此,证据链似乎已经“严丝合缝”,但国际评审人提出了更多的问题:样本量是否足够?能否通过更大范围的区域地质背景调查证明苏长岩源区的可靠性?

为此,陈意带领团队,一方面又增加了1000颗岩屑分析(总计1600粒岩屑),从中又挑选出8颗苏长岩(总计20颗)进行系统研究,最终发现总共有5颗苏长岩记录了42.5亿年前的大型撞击事件。另一方面,他们基于447GB的遥感数据,开展了艾特肯盆地内部及周边地区大范围岩性填图和溯源,发现嫦娥六号采回的42.5亿年前的苏长岩,与着陆区南部艾特肯盆地内环成分异常区的苏长岩极为相似。

据此,研究团队最终判定:月球南极-艾特肯盆地形成于42.5亿年前,嫦娥六号着陆区的阿波罗盆地则形成于38.7亿年前。

“考虑到可获得的样本非常有限,以及缺乏将碎片与特定结构最终联系起来的任何手段,研究者提出了足够令人信服的证据,将这两个看起来足够精确的年代与两个撞击盆地联系起来。”Connelly说。

中国科学院院士徐义刚在同行评审中也写道:“这项研究强有力地证明了艾特肯盆地的年龄为42.5亿年,鉴于这个时代在月球科学中的极端重要性,因此建议将其发表在《国家科学评论》上。”

论文主要作者:张迪、王则灵、原江燕、陈浩杰、陈意、苏斌、李晓光(从左至右)冯丽妃摄

论文主要作者:张迪、王则灵、原江燕、陈浩杰、陈意、苏斌、李晓光(从左至右)冯丽妃摄

?

“很享受攻关过程”

42.5亿年,这个数字究竟意味着什么呢?

陈意表示,这意味着在太阳系形成之后约3.2亿年,一次大型撞击事件形成了SPA盆地这个月球最大的撞击遗迹,为月球撞击坑统计定年法提供了来自月背的初始锚点。

同时,基于月球正面样品校正的撞击曲线,计算SPA盆地模式年龄与同位素定年结果基本一致,表明月球早期正面和背面的撞击通量大致相当。

此外,这项研究还表明,此前来自月球陨石样品和月球正面样品的推论并不成立——43.5~43.3亿年的全月热事件与SPA大型撞击并无关系,为重塑月球早期一级演化序列提供了参考基点和科学依据。

成果背后,研究团队曾歇人不歇仪器,一日三班倒加班加点,每个人都克服困难做好自己的工作,让整个流程不卡顿。如博士生王则灵、陈浩杰两班倒地开展岩相学分析,工程师张迪、贾丽辉、李晓光负责电子探针分析和激光拉曼物相分析,工程师原江燕刚出月子就在家分析处理数据,研究员岳宗玉编写岩性判别程序和基于巨量遥感数据进行填图,陈意、苏斌一边指导实验工作、一边处理数据、一边撰写论文……这让他们两周内样品筛选、数据分析、论文撰写一气呵成。

“虽然嫦娥六号样品分析是一个攻关任务,时间紧、任务重,但我还是比较享受这个师生近距离交流的合作过程。”王则灵说。

陈浩杰则表示,虽然1600个岩屑一个个从显微镜下观测的过程比较枯燥,但师生之间“打赌猜石”也会让这个过程变得有趣。“测年之前,大家有时会先猜这颗岩石可能是哪个年代的,是什么成分,‘赌注’往往是请一杯热饮。”陈浩杰笑着说,他很享受这个“苦中作乐”的过程。

“拿到嫦娥六号这个史无前例的月背样品,我们都很兴奋,求知欲都非常强烈,大家都希望尽快地找到答案。尤其是看到艾特肯盆地的年龄和之前推测不一样,我们能在这个重要问题上给出中国人的答案,让我们特别兴奋。”陈意说。

现在,他们正以同样的热情投入到下一步的月球样品研究中。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf103

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。