“我家很多亲人都有双腿僵硬、行走困难的毛病,老人们已坚持这么多年了,但不忍心下一代也这样。”今年4岁的小宇(化名)是一名先天性痉挛性截瘫患儿,其母亲告诉记者,家人辗转多家医院就医,都没找到更优治疗方式。

2月21日,中南大学湘雅三医院神经外科杨靓副主任医师团队为小宇成功实施鞘内巴氯芬泵植入术(ITB疗法)。术后患儿肌肉痉挛显著缓解,下肢僵硬症状改善,运动功能和生活质量大幅提升,已于3月1日出院。手术的顺利完成不仅填补了湖南省儿童ITB治疗的空白,更为罕见病患儿家庭带来突破性治疗希望。

小宇自1岁起出现双下肢僵硬、行走困难等症状,经基因检测确诊为遗传性痉挛性截瘫(HSP)。随着年龄增长,小宇的肌肉痉挛日益严重,关节挛缩导致步态异常,双腿呈“剪刀样”交叉。口服巴氯芬等药物因需大剂量使用,引发嗜睡、呕吐等副作用,疗效却微乎其微。经多方咨询,家属辗转到湘雅三医院就医。

小宇的双腿呈剪刀状。受访者 供图

小宇的双腿呈剪刀状。受访者 供图

?

经过详细评估,杨靓认为小宇符合ITB疗法适应证,决定为其量身定制手术方案。杨靓介绍,ITB疗法被誉为痉挛治疗领域的里程碑,但其技术门槛极高,需将智能药物泵植入腹部皮下,并将导管精准放置于脊髓鞘膜内特定节段,稍有偏差即可能导致脑脊液渗漏或药物分布异常,风险极大。

面对患儿年龄小、脊柱发育未成熟等挑战,杨靓团队联合医院麻醉科、儿科、康复科等多学科专家,利用术中三维影像导航和神经电生理监测技术,以毫米级精度完成导管植入。术后通过体外遥控设备动态调整药物剂量,使巴氯芬直达痉挛“靶点”,既避免损伤脊髓,又确保最佳疗效。

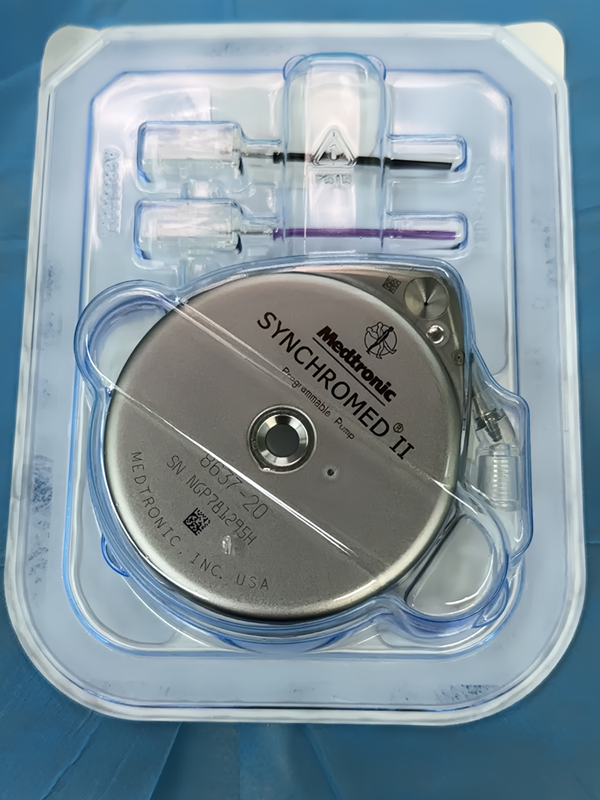

智能药物泵。受访者 供图

智能药物泵。受访者 供图

?

术后次日,小宇的腿部肌张力已明显下降,原本紧绷如石的肌肉逐渐松弛。团队将为小宇制定长期康复计划,通过机器人辅助步态训练和功能康复进一步恢复运动功能。

杨靓强调,传统口服抗痉挛药物仅对约30%患者有效,且受血脑屏障限制,需超大剂量才能抵达中枢,副作用突出。ITB疗法通过将药物给入脑脊液中“直达病灶、微克控释”的模式,将药物效力提升百倍,同时将全身副作用降至最低。

“对于儿童患者,ITB的意义不仅是缓解症状,更是为神经发育争取黄金窗口期。”杨靓表示,幼儿大脑和脊髓可塑性强,及时控制痉挛能预防关节畸形,为行走、认知等功能的代偿创造条件。

据国际文献报道,约80%的儿童ITB治疗者可实现运动能力进阶,部分患儿甚至重返校园。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。