上海海洋大学教授李晨虹团队为为环境DNA(eDNA)定量技术的应用提供了新思路,有望提升eDNA在物种监测、生态评估及生物多样性研究中的应用精度,未来可进一步拓展至更广泛的生境和目标物种,并优化其在实际生态监测中的应用策略。2月6日,相关研究以封面文章的形式发表于《分子生态资源》。

eDNA是指生物体释放至体外环境中的DNA 片段,借助eDNA进行生物监测,是一种高效、灵敏且对生物无损伤的技术手段,在生物多样性评估、濒危物种保护以及入侵生物监测等领域展现出了巨大的应用潜力。然而,eDNA 浓度与环境中生物量之间的相关性较弱,eDNA技术只能判断“有没有鱼”,很难说清楚“有多少鱼”。

研究团队从基因序列差异的角度入手,探讨eDNA 与物种数量之间的关系。具体而言,环境中同一物种的不同个体DNA 序列会出现一定程度差异,个体数量越多,序列差异越大。

研究人员首先通过模拟数据验证分离位点数量在eDNA定量分析中的可行性。统计分析结果表明,在三种不同突变频率的模拟数据中,分离位点数量与序列数量均呈现出极显著的正相关性,且基因突变频率越高,该相关性越强。

经过对比筛选,研究团队决定选用具有较高的遗传多样性,并且易于饲养的矛尾刺虾虎鱼开展进一步实验。结果显示,相较于DNA拷贝数,分离位点数量与样本个体数之间的正相关性更强,表明“差异点数”与鱼的数量匹配度显著高于传统DNA浓度法,且不受鱼是否进食、体型胖瘦的影响。

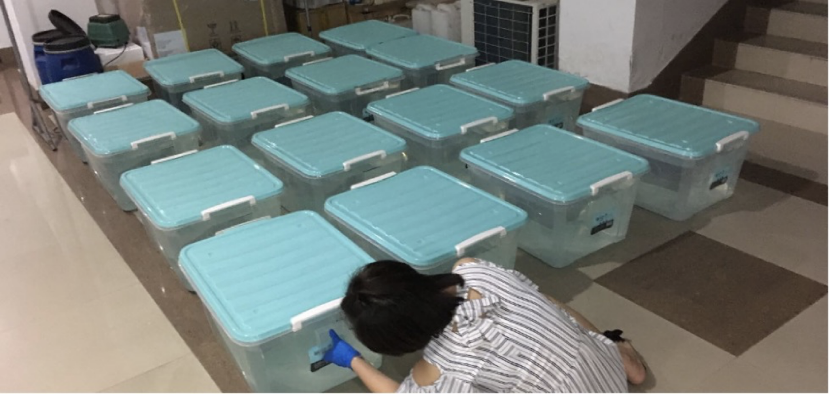

开展鱼体重量、数量及是否投喂对eDNA影响的实验。图片由研究团队提供

开展鱼体重量、数量及是否投喂对eDNA影响的实验。图片由研究团队提供

?

李晨虹表示,团队开发的基于分离位点数的eDNA定量方法,优于当前主流的eDNA拷贝数法,不受物种体型、摄食行为等环境变量的干扰,能够更加稳定、精准地评估目标物种的数量。

相关论文信息:https://doi.org/10.1111/1755-0998.14076

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。