2月16日,北京协和医院与中国科学院自动化研究所共同研发的“协和·太初”罕见病大模型正式进入临床应用阶段。

据悉,该模型基于我国罕见病知识库的多年积累和中国人群基因检测数据支撑,是国际首个符合中国人群特点的罕见病大模型,能帮助医生更加准确快捷地识别诊断罕见病,进一步缩短确诊时间,破解罕见病诊疗在全国范围内同质性差的难题。其问世标志着我国罕见病人工智能大模型技术已跻身国际前沿,标志着罕见病诊疗“中国方案”取得重要突破。

张抒扬院长(左二)与医务人员一起交流(北京协和医院供图)

张抒扬院长(左二)与医务人员一起交流(北京协和医院供图)

?

超70%的罕见病存在误诊、漏诊

罕见病虽然单病种患者稀少,但病种繁多,全球罕见病人群达4亿之多。罕见病少,能诊断罕见病的医生更少,超70%的病例存在误诊、漏诊问题,基层罕见病诊疗能力亟待提升。

近年来,AI技术在医疗领域的应用展现出极大潜力,但在罕见病领域,传统的AI模型因数据匮乏、知识可信度低、决策逻辑不透明等缺陷,难以满足罕见病诊疗需求。北京协和医院专家直面临床痛点,携手中国科学院自动化研究所,历时2年攻关,将北京协和医院罕见病诊疗经验、全国罕见病诊疗协作网与质控中心大数据同AI技术进行深度融合,打造了“协和·太初”罕见病人工智能大模型。

跨学科大模型团队研发了主动感知交互、鉴别诊断以及“数据+知识”混合驱动等技术,并成功引入DeepSeek-R1的深度推理能力,构建起罕见病诊疗的智能基座,使得该模型具备决策逻辑符合临床思维范式、能有效抑制AI幻觉、知识自主迭代三大核心优势。该模型在使用便捷性上优势明显。罕见病患者通过与“协小初”的多轮交互,短时间内即可完成问诊咨询并获得初步诊疗建议。

“希望该模型的技术指标跻身国际前沿,疾病辅助诊疗能力保持国内领先。”北京协和医院院长、罕见病医学中心主任张抒扬与中国科学院自动化研究所教授徐波在研究之初就对“协和·太初”的定位达成共识。基于这一共同目标,研究团队构建了“症状—检查—鉴别诊断”的渐进式推理链条,与医生的临床思维高度契合。模型可以展示从症状到诊断的关键节点与分支逻辑,可视的决策过程不仅可以为患者提供科学有效的诊疗建议,还能够帮助医生快速掌握诊疗思路。

继续推动AI技术与临床需求融合

为应对大模型可能出现的“幻觉”情况,“协和·太初”构建了多维度可溯源的知识库。传统的AI模型常因数据噪声或知识盲区产生“幻觉”,易导致错误推断。“协和·太初”通过整合权威数据、动态更新知识、增加溯源机制等方式,有效抑制模型“幻觉”,增强临床决策的可信度。

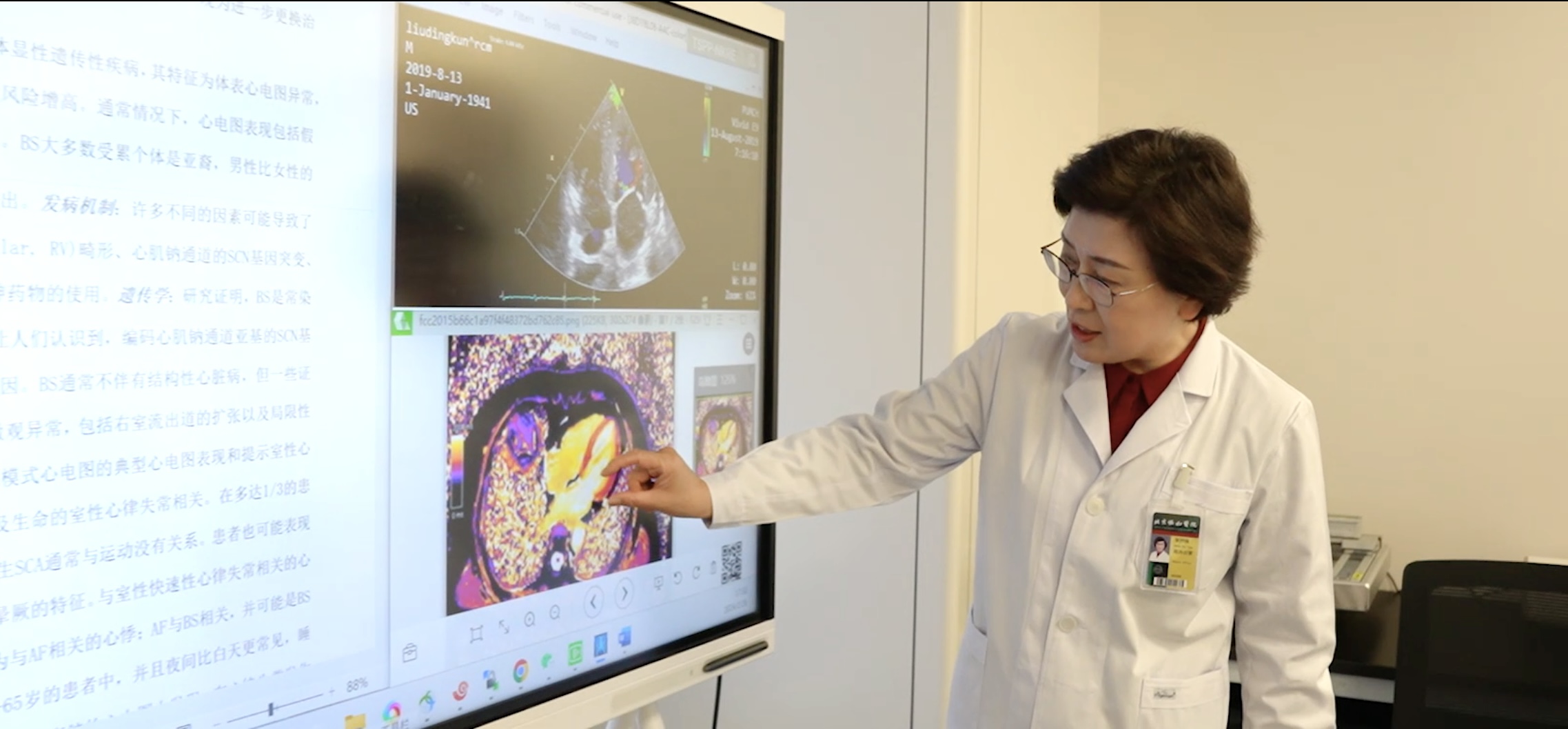

张抒扬分析患者病情(北京协和医院供图)

张抒扬分析患者病情(北京协和医院供图)

?

优秀的AI模型需要海量数据训练,但罕见病病例分散、数据稀缺,导致传统的AI模型难以获得有效训练。对此,研究团队创新技术路径,采用极小样本冷启动的方式,仅需少量数据与医学知识融合即可实现覆盖全流程的辅助决策功能。同时,模型通过与患者的交互记录评估诊疗过程,实现决策驱动数据的主动更新进化,形成“临床使用—数据反馈—模型迭代”的闭环。

据悉,“协和·太初”于2024年2月发布以来,在北京协和医院罕见病联合门诊试点应用一年效果良好。此次大模型升级优先面向患者开放,后续将接入北京协和医院罕见病联合门诊的线上诊疗服务,未来还将逐步推广至全国罕见病协作网医院。

“‘协和·太初’大模型是罕见病诊疗‘中国方案’的重要突破,希望大家在使用过程中帮助我们持续优化。”张抒扬表示,北京协和医院将继续推动AI技术与临床需求的深度融合,让国人自主创新的新技术成为破解临床诊疗难题、突破“卡脖子”困境的加速器,更好助力基层能力提升与分级诊疗保障体系建设,让罕见病诊疗的“微光”照亮更多家庭。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。