南海作为西太平洋最大的边缘海,其形成和演化一直是地质学界的热点问题。2月19日,记者从中国科学院南海海洋研究所获悉,该所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室研究员夏少红团队联合日本东北大学学者,研究揭示了南海晚新生代岩浆与流体活动成因机制。相关成果发表于《科学通报》(Science Bulletin)。

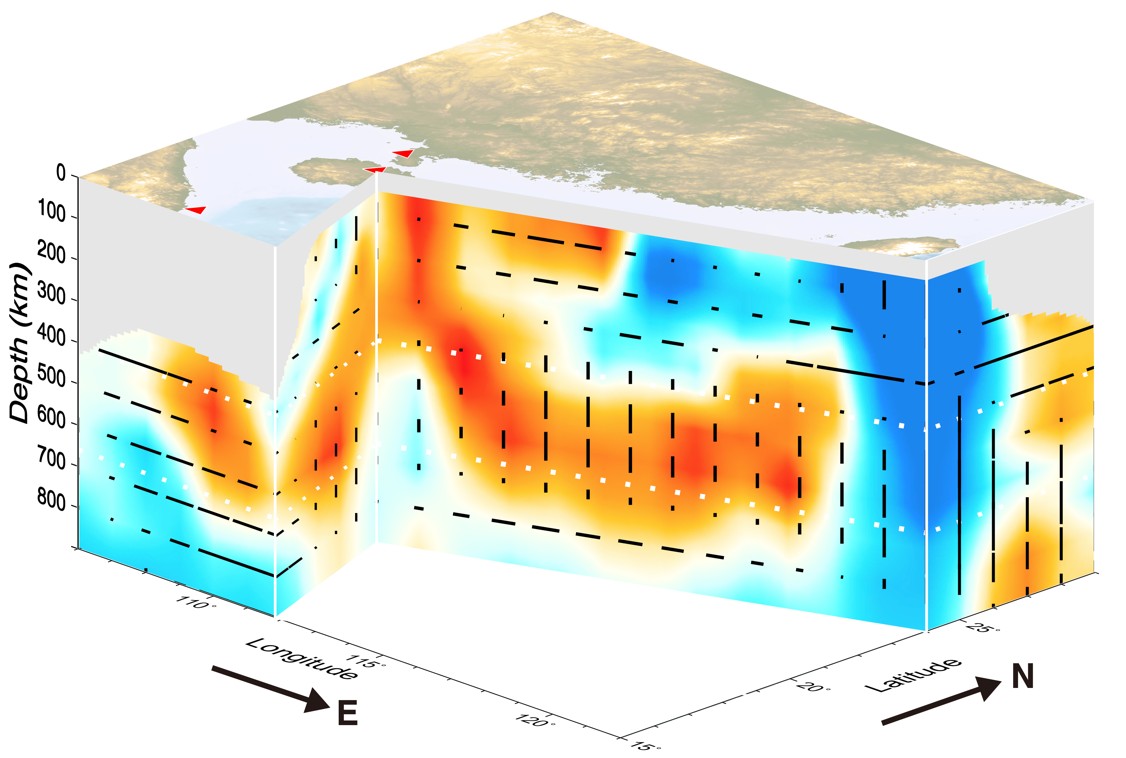

远震各向异性层析成像模型的三维视图。研究团队供图

远震各向异性层析成像模型的三维视图。研究团队供图

?

论文第一作者和通讯作者夏少红表示,南海被认为是在中生代古太平洋板块俯冲的基础上,经过新生代岩石圈张裂和海底扩张而形成的。然而,南海在裂后期,尤其是海底扩张停止后,经历了广泛而强烈的晚新生代岩浆活动,这一现象在全球张裂陆缘中极为罕见,其成因机制一直存在争议。

许多研究将南海晚新生代岩浆活动归因于海南及邻区下方的地幔柱作用。然而,由于缺乏典型地幔柱的大火成岩省和年龄递变的海山链,且深部成像未呈现出经典地幔柱的几何特征,海南地幔柱的存在及其对岩浆活动的影响一直存在争议。

为解决这一问题,研究团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,运用远震各向异性层析成像、深度学习生成的三维地壳模型以及多道地震反射数据,从深到浅系统研究了南海北部陆缘不同尺度的壳幔三维结构,精细刻画了海南地幔柱复杂的上升路径和上涌过程,并探讨了深部地幔过程与上覆地壳之间的潜在耦合关系。

论文共同通讯作者、中国科学院南海海洋研究所副研究员苟涛指出,海南地幔柱上涌物质在两个深度范围内发生了横向扩展:一是在地幔过渡带,由于相变和温度降低,地幔柱上涌物质的热化学状态发生变化,受到一定阻碍而发生横向扩展,但径向各向异性主要为负值,表明物质整体仍为向上的流动方向;二是在岩石圈尺度,雷琼地区各向异性表现为负值,表明地幔柱物质主要为垂向上涌,导致该地区火山喷发活动;而远离雷琼地区各向异性表现为正值,表明地幔柱物质主要沿北东-南西方向发生横向扩展。

此外,海南地幔柱引发的岩浆活动与经典的夏威夷地幔柱存在显著不同。其岩浆侵入体的特征不再是大火成岩省和年龄递变的海山链,而是随着上覆地壳伸展减薄程度和沉积地层厚度的不同呈现出独特的特征。在地壳较厚的地区,地幔柱物质倾向于在下地壳中底侵,形成高速体;而在地壳显著减薄且沉积层较厚的区域,岩浆更易穿透地壳,导致岩床、岩脉等侵入体在沉积地层中广泛发育,并诱发海底流体喷发活动。

该研究还发现,海南地幔柱的形态和岩浆活动模式与南海的区域构造环境密切相关。南海在张裂之前的晚中生代时期,经历了古太平洋板块的复杂俯冲过程,目前仍被俯冲带所环绕。研究表明,南海深部地幔过渡带和下地幔中存在显著的俯冲物质痕迹,大量地壳物质和流体通过俯冲进入地球深部,榴辉岩等物质被卷入上升的地幔柱中。因此,海南地幔柱表现出热化学地幔柱的几何形态特征,榴辉岩等折返物质的加入削弱了上涌的正浮力,使得大部分岩浆物质在岩石圈层面发生横向流动,经局部聚集侵入到地壳和沉积层中,形成了现今南海晚新生代岩浆活动的分布态势。

该研究不仅揭示了海南地幔柱在塑造南海张裂陆缘壳幔和地表地质过程中的重要作用,还为理解岩浆和海底流体活动的分布提供了新的视角。这一发现对于南海地区海底资源的勘探和地质灾害的评估具有重要意义,同时也为地幔柱活动和岩浆流体系统演化提供了独特的见解,有助于更好地理解地球深部过程与浅表地质响应的耦合关系。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.12.010

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。