“谢老师一直就是一个很nice的导师。”在北京奥运村一间从实验室里辟出的导师办公室内,博士后史佳阳对《中国科学报》说。

“说(我)好没用,做错事儿我照骂。”“毒舌”导师谢旗道。

2月13日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员谢旗和博士后史佳阳耗时6年,对战寄生植物“吸血鬼”的研究发表在国际顶尖科学期刊《细胞》。在接受《中国科学报》时,师徒二人时不时“斗嘴”,上演一段“双簧”。

这对师徒从体型到当天的衣着,都十分迥异:“瘦导师”着红色运动服、蓝色运动裤、白底儿黑面儿千层底儿拖鞋,一派休闲;“胖学生”身着灰衬衫、黑西裤,腕上戴着电子表、绿珠串,显得时髦。从外表上看,两人唯一的共通点,是都戴着高学历人士“标配”的眼镜。不过,师徒相处7年,也形成了自然而不失惬意的交流氛围。

对62岁的导师谢旗来说,新论文让他实现了研究生涯中CNS三大顶刊的“大满贯”;对33岁的学生史佳阳来说,这是他即将走向独立科研生涯的一块沉甸甸的“问路石”。

谢旗和史佳阳在接受采访。冯丽妃摄

谢旗和史佳阳在接受采访。冯丽妃摄

组团对战“吸血鬼”

2018年,当时在华中农业大学读硕士的史佳阳听说,谢旗在植物与环境互作领域很厉害,就发出一封邮件投石问路。收到回函后,他十分激动,经过笔试加面试两轮比拼,最终成为当年七八名竞争者中唯一加入“谢门”的人。

次年,史佳阳就迎来了“双喜临门”:头一喜,课题组从麻雀“挑食”高粱籽粒出发,开展的作物抗鸟育种研究发表了,他是共同第一作者;第二喜,他结婚有了媳妇儿,可以更加安心地搞研究了。

这年秋天,他收到谢旗分派的一项重要研究任务——对战寄生植物独脚金。

独脚金,是中医眼里的“宝”,能清热、消积;也是农业科学家眼里的“魔”,其在拉丁文中意指“类似于吸血鬼的老巫婆”,会吸走寄主作物的营养,使其干枯死亡。

这种“吸血鬼”植物的危害究竟有多大呢?《科学》杂志将其列为世界七大农作物危害之一。其与菟丝子、肉苁蓉和锁阳等寄生植物一起,每年在全球造成粮食减产,带来的经济损失高达120亿美元。

非洲被独脚金寄生的高粱。受访者供图

据介绍,独脚金在我国广东、广西、贵州、云南和海南地区均有分布,目前农业危害较小,但对非洲、亚洲和部分热带地区“一带一路”沿线国家粮食生产的影响十分显著。“独脚金在越贫瘠、越缺磷的土地,长得越快。而磷肥来自磷矿,是不可再生的肥料,随着全球磷资源面临枯竭,它将会是未来农业发展的一个大问题。”论文通讯作者谢旗对《中国科学报》说。

同时,由于独脚金的寄生过程极为隐蔽且难以防治,其种子在土壤中可以休眠超过20年。传统的防治方法如化学药剂、轮作、土壤改良等效果有限,且成本高昂。而种子一旦萌发并侵入寄主植物,除草剂也无计可施。

如何对付这种难缠的“吸血鬼”呢?研究团队希望培育出一种能抗独脚金寄生的作物品种。

这是一道超级难题。因为独脚金与寄主植物间已进化出天然的互作关系:一旦它们感受到寄主植物释放的激素——独脚金内酯,便会迅速萌发,侵入寄主根部,建立寄生关系。

为了解开这道题,谢旗团队与中国农业大学、先正达集团中国以及崖州湾国家实验室等多家单位的科学家组成联合团队。一开始,他们的想法是敲掉合成独脚金内酯的基因。然而,这条路他们走了近两年,才发现是个死胡同。因为独脚金内酯有调控植物分枝生长等重要功能,敲掉相关基因后,植物发育就会出问题。

他们不得不停下来,思考新的出路:既能让植物分泌独脚金内酯,又不能让这种激素分泌到土壤里,从而防止其激活独脚金。

反复思索后,他们试图另辟蹊径,通过低磷诱导高粱外排独脚金内酯,在独脚金内酯渗入土壤时,捕捉其中起关键作用的外排基因,然后将其敲除,关闭独脚金内酯外排的“闸门”。这条路走通了——他们找到了两个起关键作用的外排基因,并将其命名为SbSLT1和SbSLT2。

“把这两个基因敲除后,独脚金内酯向土壤渗透的渠道也就被堵上了,独脚金的种子失去这种激素就不能萌发了,从而提高了高粱对独脚金的抗性。”谢旗解释说。研究团队用酵母菌、蛙卵、拟南芥和水培高粱做了验证,都证明了这一方法的可靠性。

然而,对于农业科学研究来说,实验室的工作只是第一步,方法行不行,到田里才能见真章。

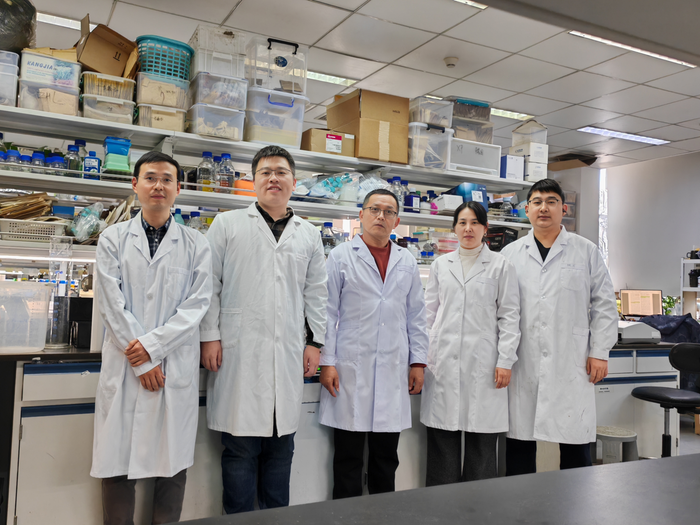

Cell论文作者。从左到右分别为葛逢勇、史佳阳、谢旗、于菲菲、梅错。受访者供图

Cell论文作者。从左到右分别为葛逢勇、史佳阳、谢旗、于菲菲、梅错。受访者供图

众里寻“它”千百度

过田间试验这道关,寻找独脚金的种子是最大的挑战。

独脚金在我国本就数量稀少,能真正用于科研和种子繁育的更是凤毛麟角,而从国外引进此类可能构成生物入侵风险的物种,在法律上存在严格限制。考虑到独脚金是一味中药,史佳阳尝试到药店购买,等他费尽周折从细小的包壳中剥离出比米粒还小的种子,却发现这些种子在实验室条件下没有活性。面对种子稀缺的困境,研究团队从上至下,发动了所有能动用的人脉资源,然而,最终找到的能成功萌发的种子数量依然寥寥无几。

连种子都没有,田间试验从何谈起?

这让史佳阳深感焦虑,在跟媳妇儿聊起这件事时,他有些情绪低落地道:“找不到种子,论文完不成,怎么毕业呀!”那时还在中国科学院植物研究所读博的媳妇儿安慰他:“肯定能找到的,车到山前必有路,你运气一直不错!”

不久后,转机果然来了。一天晚上,史佳阳和师弟梅错在闲聊中,突发奇想,决定在网上发帖求助,希望在民间找到种植独脚金的人。这看似不可能的行为,却奇迹般地有了回应。在一个贴吧中,他们找到了一名两年多前发布过相关信息的网友,尽管对方没有留下任何联系方式,但他们还是抱着试试看的心态留言。令人惊喜的是,几天后,这位网友竟然回复了他们!

一番周折后,史佳阳和团队终于与这位位于广东省郁南乡的独脚金种植者取得了联系。“这位种植者起初也是在野外采集种子,经过多年摸索,不仅在家中利用泡沫箱种植独脚金,甚至开辟了一亩专门的田地。”史佳阳说,这一发现让他们兴奋不已,迅速将田间试验从北京转移到了广东,经过连续两年的表型试验,补全了研究所需的关键数据。

试验结果令人振奋:敲除两个关键基因后的高粱品种对独脚金的抗性显著增强,寄生率降低了67%~94%,高粱的产量损失减少了49%~52%。

独脚金的种子。冯丽妃摄

独脚金的种子。冯丽妃摄

进一步研究中,研究团队通过AI模拟,预测了两个基因上形成独脚金内酯转运通道的关键氨基酸苯丙氨酸位点,发现该位点在玉米、水稻等重要作物转运通道同源蛋白中都存在。“这说明这种转运机制存在保守性,从而为重要作物抗寄生提供了具有广泛应用前景的解决方案。”论文共同通讯作者、中国农业大学教授于菲菲说。

图中左侧显示了野生型高粱释放独脚金内酯,触发独脚金的萌发和感染,导致产量下降。右侧展示了SbSLT1/2 基因敲除的高粱表现出强大的独脚金抗性。受访者供图

图中左侧显示了野生型高粱释放独脚金内酯,触发独脚金的萌发和感染,导致产量下降。右侧展示了SbSLT1/2 基因敲除的高粱表现出强大的独脚金抗性。受访者供图

雏凤将飞,老凤细语

史佳阳最终并未因这项研究“延毕”。2023年,他就已经凭借其他研究成果顺利拿到博士学位。不过,他依然留在课题组继续做博士后,希望拿到更好的成绩再出站。

2024年4月,研究团队将耗时5年完成的研究投给《细胞》,论文仅经过一轮补充实验就被接收,并在10个月后发表。国际审稿人认为,这项研究数据翔实,具有重要的理论和应用价值。

中国科学院院士谢道昕评价说,这一成果为高粱的寄生杂草抗性育种提供了重要基因资源,并为其他作物提高寄生抗性指明了道路,是作物抗性分子育种领域的“里程碑式突破”。特别是在非洲,这一成果对于防治独脚金危害、缓解粮食危机,将具有深远影响。

回顾走过的路,史佳阳清楚记得迈过的大大小小的坎:水培高粱种子萌发后根系易污染,团队一次次优化试剂配方解决问题;补充实验数据回复审稿人修改意见时,他曾连续一周睡在实验室补充酵母菌实验。

“不管在哪个领域,想把一件事做好,都不是一件容易的事。科研也是这样。”史佳阳感慨道。他仍然记得,初次见到谢旗时,后者满眼血丝。后来他才知道,导师经常每天只睡4个小时,从晚上11点到次日凌晨3点,坚持了十几年。

2007年,44岁的谢旗从模式植物拟南芥转向高粱研究。他拼命追赶时间,致力于将基础研究成果转化为实际应用,培育出耐盐碱甜高粱新种质,研发了具有“稻花香”味的高粱、抗鸟吃的高粱、更易脱粒的高粱,以高粱为材料挖掘的作物主效耐碱基因更是入选两院院士评选的“2023年度中国十大科技进展新闻”。

“别把我说得那么伟大。”“毒舌”导师语气谦逊地说,“人就是要踏踏实实做事,把手上工作做好。我就是想让环境好一点,打的农药、施的化肥少一点,我们的生活变得美一点。”

言传身教,史佳阳希望博士后出站后,能到河北高校工作,为家乡的农业发展出一份力。他也希望,把导师传授的科研精神、教育理念及为人处世之道,继续传递给未来的学生。

过去七年实验室和谐融洽的氛围,让史佳阳难以忘怀。“我们师兄弟姐妹经常聚餐、唱歌、爬山,到奥森健步走,从不会大的霸凌小的,或者守着自己的技术,大家在科研上交流分享从不吝啬。”史佳阳说,“谢老师在科研方向选择上既具有前瞻性,又很民主。他会根据每个人的特点安排项目,是否与个人的兴趣匹配可以自由讨论;也会给每个人安排两到三个项目,可以自己做,也可以大家一起做,增加了团队内部的学习交流。”

采访接近尾声时,师徒间轻松愉快的“斗嘴”再次上演。

“谢老师要求比较严,田间试验照片的角度、光线,他不满意时,就会说‘好丑啊’,要求重拍。”史佳阳说。

“因为细节决定成败。”谢旗说。

“其实,谢老师对自己要求更严,他自己熬夜,不叫我们熬夜。”史佳阳说。

“没有好身体,发再多文章也没用。再说熬夜效率也不高,还会浪费我的电,浪费纳税人的钱。我鼓励他们打球、跑步,不要七天都在实验室。对史佳阳,我骂得最厉害的是他吃零食。你这么胖吃零食,还要再胖吗?”谢旗“毒舌”道。

雏凤振翅欲翔,老凤的“毒舌”也是细语叮咛。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.01.022

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。