中国科学院广州地球化学研究所科研人员以南海北部海南岛东部的近岸珊瑚礁为研究对象,揭示了中晚全新世造礁珊瑚钙化演变及其对气候环境的响应机制。近日,相关成果分别发表于《英国皇家学会学报 B 辑:生物科学》和《全球和行星变化》。

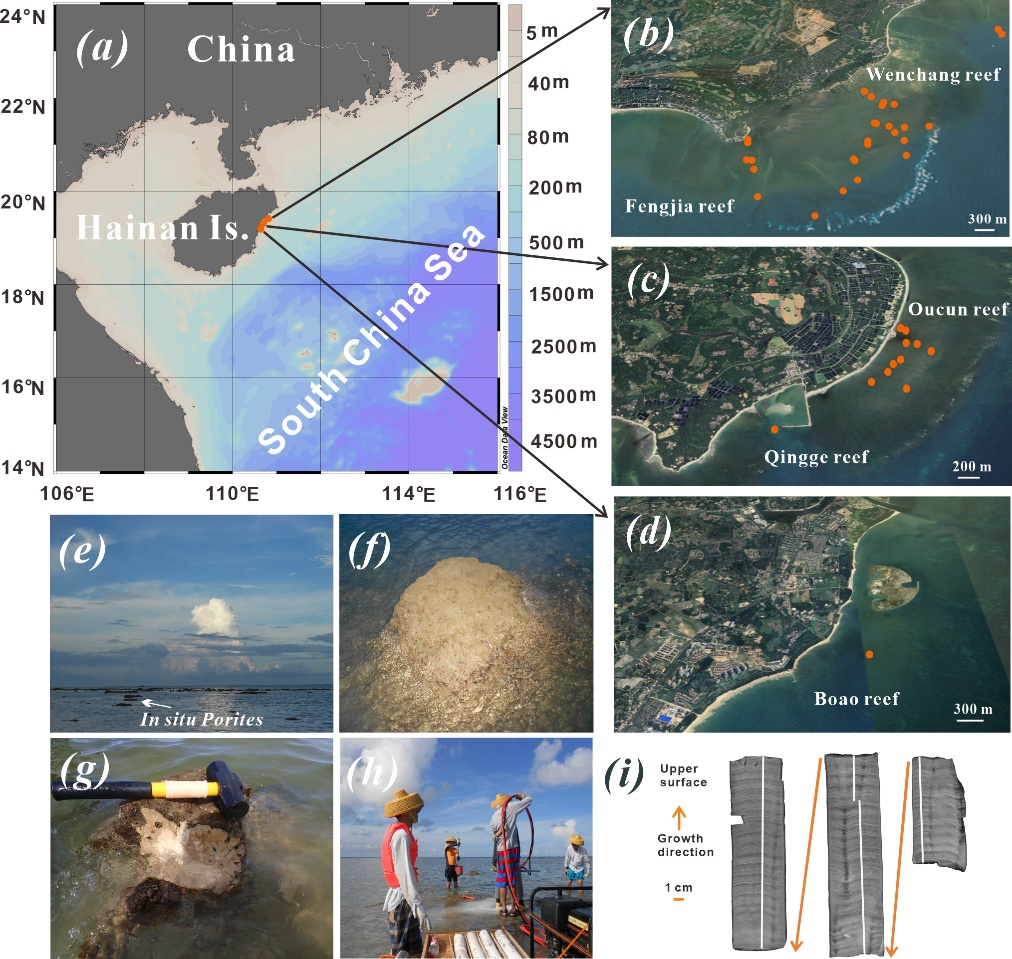

南海北部海南岛东部近岸珊瑚礁采样。

南海北部海南岛东部近岸珊瑚礁采样。

?

珊瑚礁是地球上最具生物多样性的海洋生态系统,其稳定性依赖于造礁珊瑚分泌形成碳酸钙质骨骼(即珊瑚钙化)的能力。然而,珊瑚钙化过程对全球气候变化(如海洋变暖和酸化)以及局部环境压力(如热带气旋、过度捕捞和海洋污染)十分敏感。过去40年间,全球多个珊瑚礁区域已出现不同程度的钙化下降,对珊瑚礁生态安全构成严峻挑战。深入了解珊瑚钙化对气候与环境变化的响应机制,对于预测其未来命运至关重要。

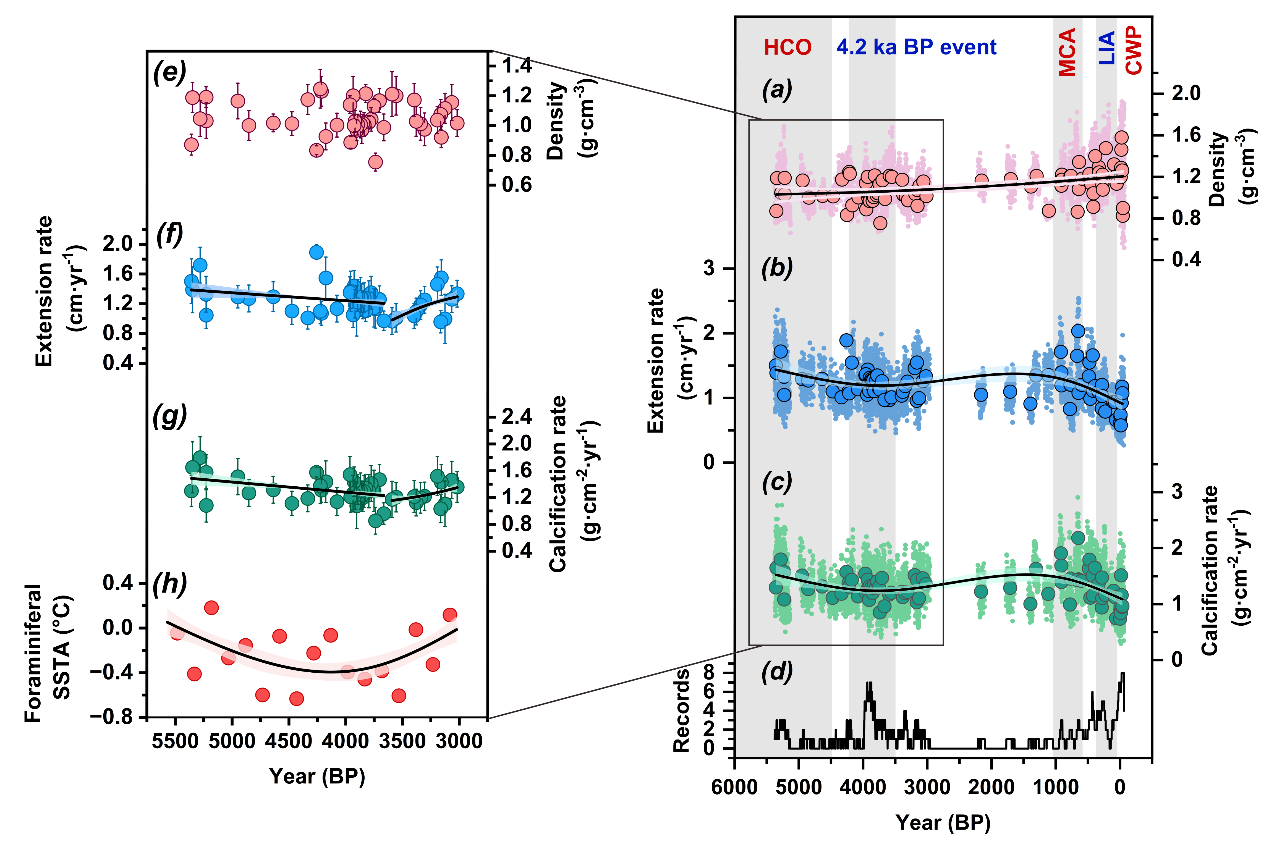

近6000来海南岛东部滨珊瑚钙化参数的时间变化。

近6000来海南岛东部滨珊瑚钙化参数的时间变化。

?

中国科学院广州地球化学研究所博士生邓广超在该所副研究员陈雪霏、研究员邓文峰和韦刚健的指导下,在国家重点研发计划、中国科学院先导(B)项目、国家自然科学基金项目以及中国科学院青促会项目等项目的资助下,利用CoralXDS软件提取珊瑚骨骼钙化参数,系统开展了珊瑚钙化动力学研究。该研究取得以下主要进展:

首先,过去6000年以来,海南岛东部滨珊瑚骨骼密度整体呈现增加趋势,而线性生长速率和钙化速率则呈现出千年尺度上的波动变化特征;其次,在工业化时期之前,相对温暖时期(如全新世气候适宜期和中世纪气候异常期)的珊瑚钙化生长优于冷期(4.2 ka BP事件和小冰期)。值得注意的是,不同暖期之间的珊瑚钙化特征相似,但不同冷期之间的珊瑚钙化策略却明显不同。具体而言,小冰期的珊瑚骨骼密度显著高于4.2 ka BP事件,而线性生长速率却显著低于4.2 ka BP事件。

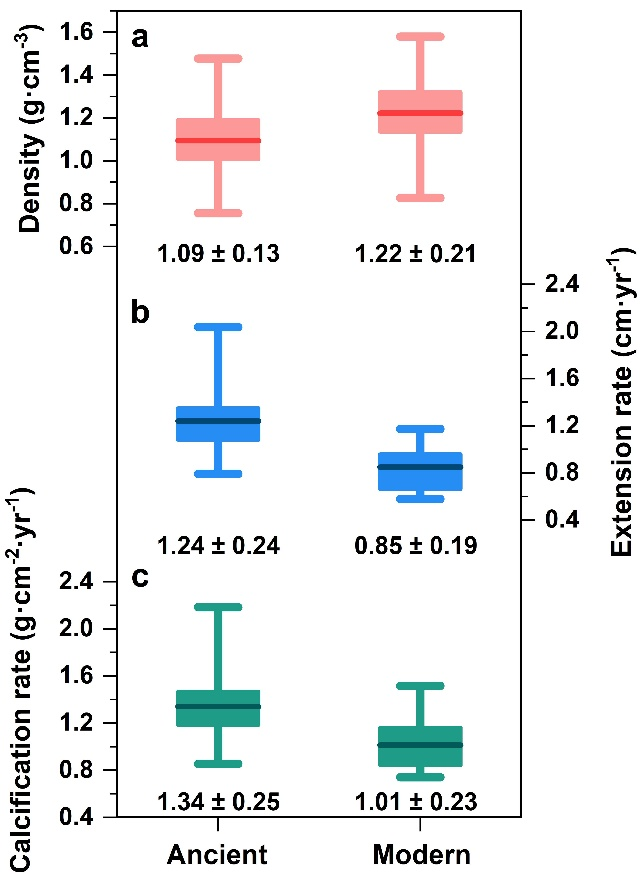

海南岛东部化石滨珊瑚与现代滨珊瑚钙化参数对比。本文由研究团队供图

海南岛东部化石滨珊瑚与现代滨珊瑚钙化参数对比。本文由研究团队供图

?

此外,虽然现代珊瑚的骨骼密度高于化石珊瑚,但其线性生长速率和钙化速率分别下降了31.5%和24.6%;最后,在工业化时期之前,珊瑚钙化生长主要受温度控制,而火山活动和太阳辐射等环境因素通过影响有效光照,在温度条件不理想时会对珊瑚钙化产生次一级的影响。而在工业化时期之后,珊瑚钙化生长显著下降,其下降幅度已超出了自然变率的影响,表明人类活动干扰是导致珊瑚礁退化的主要原因。

上述研究成果为确定影响珊瑚钙化的主要自然因素提供了重要依据,同时有助于评估人为干扰下珊瑚钙化对千年尺度气候环境变化的响应。

相关论文信息:https://doi.org/10.1098/rspb.2024.1739

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104456

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。