清代石玉昆著名公案小说《七侠五义》的第25回有这样一个情节:包公在探寻新科状元范仲禹失踪案的途中遇到一头黑驴“拦轿鸣冤”。包公便对驴说若有冤情,可头南尾北,那驴果然转过身来头南尾北。由黑驴指引,包公破了两桩相互纠缠、案情复杂的杀人命案。除了小说外,民间同样流传着包公审驴的传说。

显然,这些故事情节主要为烘托包公作为公正无私的审判之神的“神性”。那在历史上,或是在当代,像驴这样不能说话的动物是否曾出现在严肃的法庭上?它们是以“被告”还是“证人”或是其他什么身份出现?相关适用法律及其背后的原理是什么?

这些疑问,在《有罪的猪:稀奇古怪的动物法历史》(以下简称《有罪的猪》)一书中得到了很好的解答。本书作者供职于澳大利亚墨尔本大学法律学院。澳大利亚承袭了英美普通法系,特别重视所在地域的习惯法和判例。

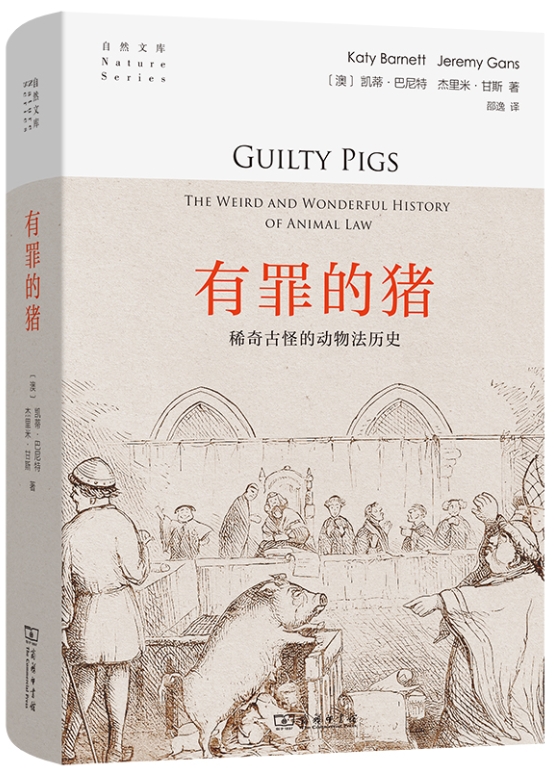

《有罪的猪:稀奇古怪的动物法历史》,[澳]凯蒂·巴尼特、杰里米·甘斯著,邵逸译,商务印书馆2025年1月出版,定价:76元。出版社供图

《有罪的猪:稀奇古怪的动物法历史》,[澳]凯蒂·巴尼特、杰里米·甘斯著,邵逸译,商务印书馆2025年1月出版,定价:76元。出版社供图

?

涉及动物的法律历史悠久。这很早就有记录:“如果表面上无害的牛杀死自由人,牛要被石头砸死,但牛的所有者不受惩罚。相反,如果预先有人警告过牛的所有者这头牛很危险,牛和所有者都可能被石头砸死。”这一规定最初旨在防止动物和动物所有者私下连环复仇,特别是当受害者为老弱妇孺的时候。比如,李逵为被老虎吃掉的母亲报仇,杀了“老虎一家四口”,虽然复仇扩大化了,但相信人们都能理解李逵的行为。

中世纪的欧洲人屡屡把动物推上审判席,有独特的历史原因:“传染病、经济萧条和社会冲突带来不安全感;相关地区存在罗马法和法律程序;看到法律被执行,能给人带来安慰;举行这种审判,律师、贵族和法官能从中获得利益……”审判动物,能给人们留下当局坚持不懈维护地区法律与秩序的良好印象。

在20世纪初的美国,有马戏团大象因致人死亡而被处以死刑;在现代,有伤人的驯化动物被实施安乐死。作者认为,这样做主要是为了公共安全,同时兼顾了前述对动物进行报复的潜在想法——特别是动物对弱小人类施以伤害时。

除了被告席,动物还会坐上“证人”席。对此,我们立刻想到的就是警犬,在执法过程中利用狗的敏锐嗅觉的历史也十分悠久。更为有趣的是,作者援引了几个将鹦鹉模仿人的声音纳入“证据”的案例——尽管这是一种尝试,且实践中常常受到质疑。我认为,动物确实能提供证据,但这依赖于对动物科学的深入研究。例如,福尔摩斯的昆虫学知识对其推理探案发挥了极大作用。

这并非只是小说家言,《有罪的猪》收集了诸多案例,指出这些由动物提供的证据,越来越多地被提交到法庭,受各方检验、质证,同时也推动了动物证据学的发展。

动物被伤害也是作者关注的重要方面。近年来,虐待小动物的新闻时常有之,动物保护立法的呼声越来越高。如何平衡动物与人类的权益,一些国家相关的动物福利法律法规带来启示。

早在19世纪末,英国一名被告人为避免遭受不必要的伤害而割掉牛角,被判处虐待动物罪。该案大法官在判决时引用了10余名专家、牛兽医等对去角过程的严厉谴责“声明”,称他们“不是多愁善感者,而是实际的、理智的、以科学方法处理科学问题的人”,表示“对动物不必要的虐待,我们在道德或法律上没有权利这样做,这一结论不是出于感性,而是出于理性”。由此可见,保护动物并非同情心泛滥,也不是要把人类变成素食者,而是使动物在不得不离开这个世界时免受不必要的痛苦。

随着经济和社会的发展,很多人都把伴侣动物或者宠物视为家庭成员,但这些动物能否获得如人一样的权利,值得讨论。早在1842年的英国就有人立下遗嘱,委托在其死后每年遗赠其执行人50英镑用于照料他最喜欢的一匹黑色母马。当时经手的大法官就认为“供养动物的遗赠是有效的,如有要求,遗嘱执行人须报告母马的状态,如果未能照顾好它,任何在马死后有权获得剩余遗产的人,都应该向法院申请确保马继续得到照料”。

或许有人会认为,为保障人类权利而设立的法律尚未完善,为动物立法是否有本末倒置之嫌?读罢《有罪的猪》,我认为为人类立法和为动物立法其实并行不悖,甚至有时候相辅相成。

一方面,为动物立法固然是为动物,但也确立了人对待动物的各种行为规范,防止人力对动物乃至自然的伤害;另一方面,通过法律确立动物的某些权利,也是法治文明的重要标志。关爱动物,最终是关爱人类自身。

因此,正如作者所说,“我们有动力打破陈规,寻找与其他动物——无论大小——共存的多种方式。这包括我们在本书中探讨的所有法律,我们希望它们最终让人类的关照惠及世界上所有动物”。

《有罪的猪》不仅是一部关于动物法律的著作,更是一部对人类社会和自然界有深刻洞见的著作。通过探讨动物在法律体系中的地位,作者引导读者思考人类与动物之间的关系,呼吁社会关注动物权利,推动动物相关法律的进步。

书中强调,关爱动物不仅是对生命的尊重,更是人类自身价值的体现。在这个日益复杂的世界,只有学会尊重和保护所有生命,才能真正实现人与自然的和谐共生。

(作者系内蒙古师范大学副教授)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。