怀着无比崇敬的心情,我再一次瞻仰参观了中国科学院与“两弹一星”纪念馆,重温了我院科学家参与国家早期尖端科技工作的历史,深切感受了“两弹一星”精神的强大力量,让我们更加惊叹60年前那个火热年代创造的旷古科学奇迹。

在“两弹一星”的工作中,大气物理研究所涌现出赵九章、顾震潮、陶诗言等杰出代表。其中顾震潮先生是我国国防科学试验气象保障工作的开拓者。

20世纪60年代初,核试验的气象保障业务在国内尚属空白。在当时既无气象卫星、气象雷达等现代大气探测工具可用,又没有任何数值预报结果可供参考的情况下,顾震潮把当时最先进的动力气象、天气学知识和解放初期在联合天气预报中心时积累的经验,结合特殊气象保障业务需求,形成了针对核试验气象保障的业务技术规范和流程,并建立了一套将天气图分析和概率统计相结合的综合预报方法。

1964年第一次核试验(地爆核试验)需要把核爆炸装置放在地面铁塔上进行引爆,地面和近地面的风力大小、水平和垂直能见度、天空状况和是否有高云等,是这次试验气象保障的重点内容。预计试验“零时”为1964年10月15日,以顾震潮为首的参试气象人员预测16日气象条件比15日更好,果断地作出了第二天的气象条件符合试验要求的预报结论,立即给上级报告,请求推迟一天进行试爆。中央领导批准了顾震潮的报告,将核试爆时间推迟到1964年10月16日15时。果然,1964年10月15日,越过天山的冷空气自西向东扫过场区,地面飞沙走石,地上天昏地暗,天气状况极度恶劣。风沙过后,10月16日气象条件符合核爆条件,我国首次核爆炸试验取得成功。

在那个气象装备和技术手段十分落后的年代,顾震潮将个人的科研追求与国家的重大需求紧密结合,以艰苦奋斗、战胜一切困难的决心,做出了国际一流水平的科研成果,为国家重大需求提供了有力支撑。他的精神,是“两弹一星”精神谱系的具体体现,更是大气物理研究所宝贵的精神财富。大气物理研究所自2024年起,以顾震潮的名字命名,组织了六期“震潮沙龙”,搭建了青年学者交流思想、碰撞智慧、共谋发展的平台,激励他们志存高远、爱国奉献、矢志创新。

经过多年不懈奋斗,作为我国大气科学领域的国家战略科技力量,大气物理研究所开创并发展了我国现代气象预报业务、青藏高原气象学、东亚大气环流理论等前沿领域,为我国重大天气和气候灾害预报、人工影响天气、应对气候变化、大气环境预报和控制等作出重大贡献,推动了大气科学及相关学科的发展。

当前,随着全球变暖加速演进,极端天气频次和强度日益增强,给人类社会带来了前所未有的挑战。面对新形势,大气物理研究所聚焦国家重大需求中的大气科学问题,调整优化学科布局,凝练出新一代地球系统模式研发及应用、气候变化与气象灾害、大气环境变化与碳中和3大主攻方向与重大任务,同时培育大数据和人工智能在大气科学中的应用、行星大气过程、极地大气关键物理过程、临近空间大气环境研究等4个新兴前沿交叉研究方向,打造未来学科发展新的增长点。

未来,我们要形成“大兵团作战”的建制化体系化科研组织模式,以地球大气科学为主攻方向,依托牵头建设的国家重大科技基础设施地球系统数值模拟装置、地球系统数值模拟与应用全国重点实验室、大气环境与极端气象全国重点实验室等先进平台,推动跨领域、跨学科交叉融合,加强原创性引领性科技攻关,在防灾减灾、应对气候变化、大气污染防治等领域基础理论和关键技术方面取得重大原创突破,建设代表中国最高水平的“理论创新—技术研发—科教融合”三位一体的国际一流大气科学研究中心,服务经济社会的可持续发展和国家安全。

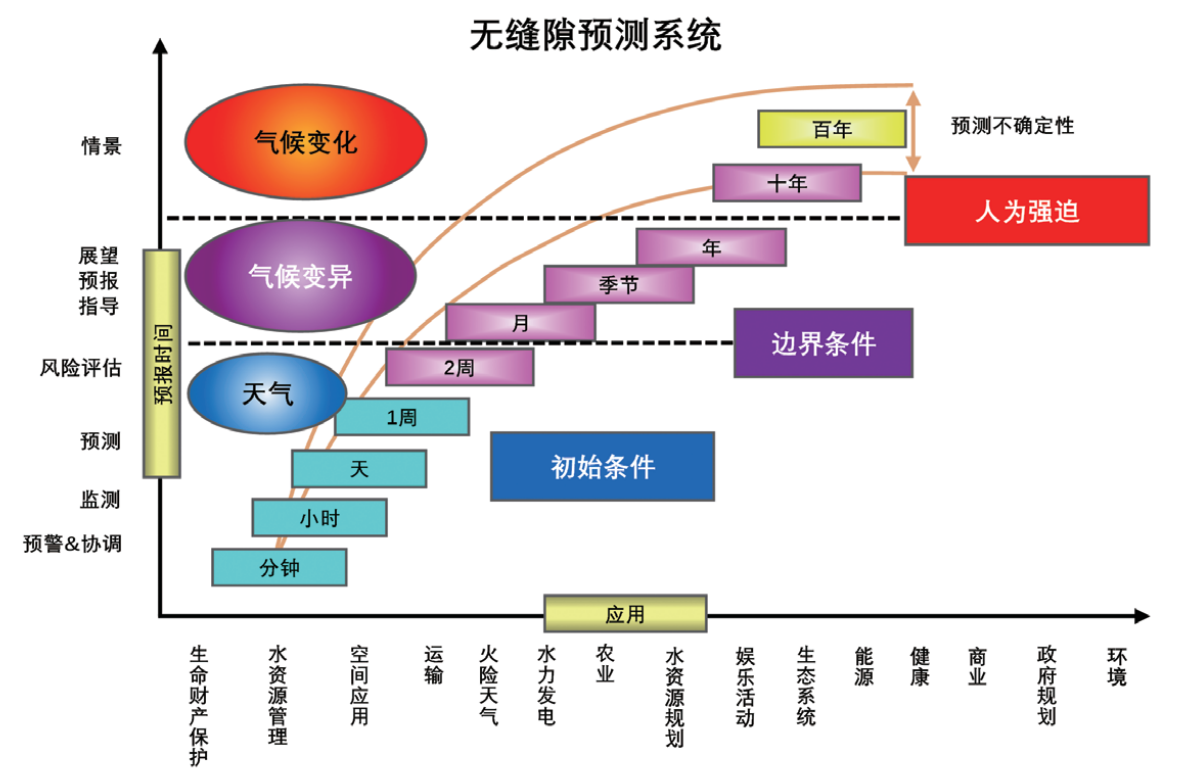

大气物理研究所正在建设的无缝隙预测系统示意图 大气所供图

我们深知,重任在肩,道阻且长。年轻一代更应传承发扬“两弹一星”精神,使之成为照亮我们奋勇前行的不竭精神动力,引领我国大气科学创新发展,抢占全球大气科学的“制高点”,为国家气象防灾减灾、气候变化应对等重大需求作出国际一流的科技贡献,在科技强国建设征程中抢立新功。

(作者系中国科学院大气物理研究所所长,本报记者高雅丽采访整理)

国家重大科技基础设施地球系统数值模拟装置。大气所供图

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。