“过年好!”“新年快乐!”“蛇年大吉!”1月28日,正值农历除夕,“中山大学极地”号破冰科考船在渤海辽东湾的冰区中静默航行。来自国内12所高校和科研院所的30多位科考队员,在这片零下十几度的冰海上,度过了一个简单而温暖的别样春节。尽管远离陆地,但该船内却洋溢着节日的氛围。

“这是我第一次参加海洋科学现场考察,虽然春节不能回家,但能够参与这样重大的科学考察任务,却更有意义。”22岁的倪嘉璇兴奋地说。倪嘉璇,硕士研究生,来自于华东师范大学,本航次科考海洋生态组成员之一,也是船上年龄最小的,对于她来说,在海洋科考船上过年的经历值得一生回味。

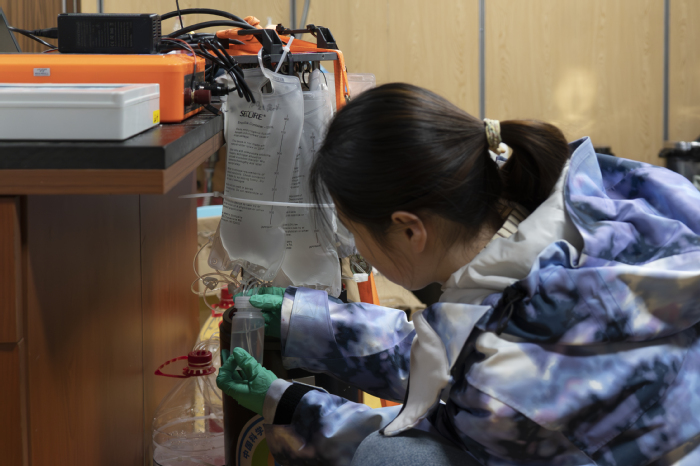

倪嘉璇正在进行海水营养盐浓度测量。

倪嘉璇正在进行海水营养盐浓度测量。

?

《中国科学报》了解到,此次,“中山大学极地”号执行的是国家自然科学基金NORC2025-302渤海冬季航次任务,也是中山大学首次获批国家自然科学基金委员会支持的科学计划航次项目。

破冰启航:向渤海进发

“中山大学极地”号是我国高校首艘极地破冰科考船,具备极地全海深科考能力。1月4日,“中山大学极地”号从广州南沙出发,前往渤海开展冬季冰-海系统关键过程及其生态环境效应重大科学考察。

由中山大学牵头组织,来自于中国海洋大学、天津大学、天津科技大学、中国科学院海洋研究所、自然资源部第一海洋研究所、大连理工大学、福建农林大学、华东师范大学、西北工业大学等高校研究所的36名师生组成科考团队前往渤海冰区。

“中山大学极地”号在渤海冰区边缘。

?

“我们于1月31日抵达渤海冰区边缘,2月1日进入冰区作业。”中国海洋大学副教授李涛对《中国科学报》表示,渤海冬季海冰的快速变化对区域生态系统和气候有深远影响。本次科考旨在加深我国对渤海海冰生-消过程的理解及其对海洋生态影响的认识。

据了解,本航次计划作业时间44天,是国内首次在冬季对渤海冰区开展海冰-海洋-生态综合调查。1月14日至2月10日期间,科考队员将开展20余个站位、每站4次的水文、化学、生态及海冰观测,完整覆盖渤海海冰初冰期、盛冰期和融冰期,为深入理解冬季渤海海-冰-气物理、化学和生态过程提供重要数据支撑。

本次项目负责人,中山大学测绘科学与技术学院院长程晓表示,科考队将在辽东湾和渤海中央海区设置三条纵断面、两条观测横断面。“我们将重点研究渤海海冰生消过程,大气、海洋对渤海海冰生消过程的热力、动力影响,渤海海冰生消过程对水体环境的影响机制,构建渤海海冰生态动力学模型,揭示海冰对渤海生态系统季节变化的潜在影响。”

CTD室外作业。

CTD室外作业。

?

“渤海冬季海冰的动态变化稍纵即逝,我们必须抓住每一个观测窗口。这份坚守,正是科研人的‘年味’。”天津大学副教授张海彦表示,即便在大年初一,科考任务也未停歇。科考队员仍坚守岗位,进行温盐深(CTD)剖面仪的数据采集、海冰无人机观测和海水样品处理等工作。

科考一天:紧张而有序

在“中山大学极地”号上,每一天都是紧张而有序的科考日程。

清晨,当第一缕阳光穿透云层,照进船舱时,科考队员已经开始了新的一天。虽然迎面是刺骨的寒风,但他们的心中却充满了对未知世界的渴望和对科研的热情。

据介绍,本航次科考队分为水文、生态、化学、海冰等4个作业小组,中山大学测绘科学与技术学院博士后张智伦、硕士研究生陈子龙属于海冰组的无人机团队,负责海冰的无人机测绘工作,同时兼具航次作业期间的无人机航拍工作。

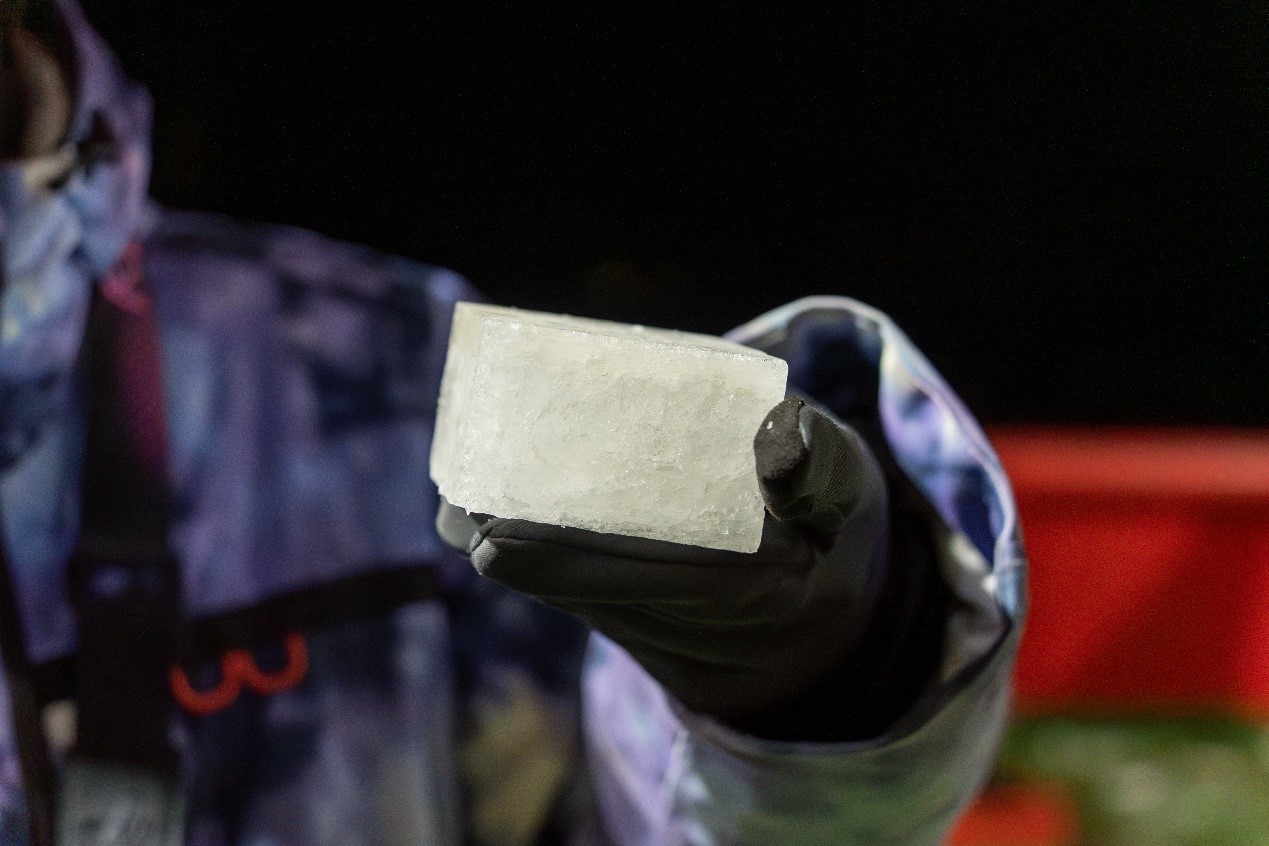

冰芯样本。

冰芯样本。

?

每天早6点,科考队员起床洗漱后,在餐厅吃一顿热腾腾的早餐;7点30分左右,科考船到达当日第一个作业站位,各组队员按照前一晚制定的作业计划,依次在船尾甲板部署设备,包括CTD、海洋光学设备、垂直生物网、底拖网、箱式采样器等,先后开展水文、化学和生态观测。

与此同时,张智伦和陈子龙所在的海冰组在飞行甲板上升起无人机,对船上作业情况、船周围海冰分布情况开展全方位航拍与记录。约1个半小时后,所有现场观测结束,“中山大学极地”号马不停蹄地赶向下一个作业点位(航行约1.5-2.5小时),保持高效的作业节奏。

“尽管科考前期遇到了暖冬,渤海大部分海域无冰可测,我们仍努力把无人机航拍工作做好,争取记录更多的科考作业影像。在这个过程中,我们对无人机在复杂海域的飞控能力也在不断增强。”张智伦说。

每天11点30分和17点30分是科考队员的午餐和晚餐时间,餐厅为队员们准备了丰富、营养、可口的菜品,肉蛋奶、海鲜、蔬菜、水果等种类齐全。

21点多,一天的工作结束,科考队员终于有了短暂的放松时间。

无人机测绘作业。

无人机测绘作业。

?

然而,领队和首席科学家却仍不能休息,他们根据岸基气象保障团队提供的最新气象、海况和海冰信息,与船长沟通制定第二天的作业站位与作业流程,并将相关信息张贴于实验室门口,供所有队员查阅。

22点,科考队员陆续回舱休息,为迎接第二天的挑战养精蓄锐。

应对挑战:与大风博弈

在辽阔无垠的渤海海域,寒风中,“中山大学极地”号破浪前行。

据介绍,航行初期,科考队经历了从“平稳入海”到“破浪前行”的挑战。尤其是在台湾海峡至东海海域,科考船遭遇恶劣海况,最大风速达18.2米/秒,涌浪高达3.5米。船上科考队员普遍出现晕船症状。

为保障航行安全,科考队与岸基气象保障团队紧急协调,“中山大学极地”号在浙江台州附近海域抛锚避浪,船上采取清淡饮食、分发药品、组织集体活动等手段,有效缓解了科考队员的晕船状况。

科考队员正在包饺子。

科考队员正在包饺子。

?

在科考阶段,海冰组的无人机团队在“中山大学极地”号上成功完成了复杂海况下的无人机飞行任务。然而,这个过程并不顺利。

“与以往在陆地上执行的飞行任务有着显著不同,船舶在停船作业期间仍会受到海流和海浪的影响而发生漂移和晃动,而且海上阵风强劲,飞行甲板空间十分有限,这都为无人机的起飞与回收带来了极高难度。”陈子龙对《中国科学报》说。

“无人机降落过程也不容易,我们需要实时观察飞机相对船舶的位置,并不断调整飞机姿态和下降速度。”张智伦表示,尽管无人机团队的几名队员都是第一次当飞手,但凭借冷静的分析和稳健的操作,每次无人机航拍任务都得以成功开展。

2月1日,科考队在渤海冰区顺利完成船-岸海冰协同观测,首次在北半球最低纬度的海冰区,成功尝试了卫星遥感-无人机航飞-科考船联动的海冰同步观测,为发展极地立体观测技术体系积累了宝贵的经验。

科考队员周娟伶在写春联。本文图片由陈子龙拍摄

?

“极地地区是气候变化最敏感的区域,我希望未来能够参与相关研究,为更好地理解全球气候变化和极地生态环境尽一份力。”陈子龙坚定地说。

在“中山大学极地”号上,科考队员用热情和坚守,诠释了一种别样的“年味”。据悉,“中山大学极地”号预计2月12日完成科考任务,并于2月20日返回广州。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。