“未来的医学生,除了医学知识,还需要掌握生物学、物理学、化学、材料科学、计算机科学和人工智能等学科知识,才能更好地应对医学领域的挑战。”清华大学附属北京清华长庚医院骨科与运动医学中心主任余家阔经常这样鼓励学生跨学科学习、跨界思考,亦如自己当年的每一次医学尝试。

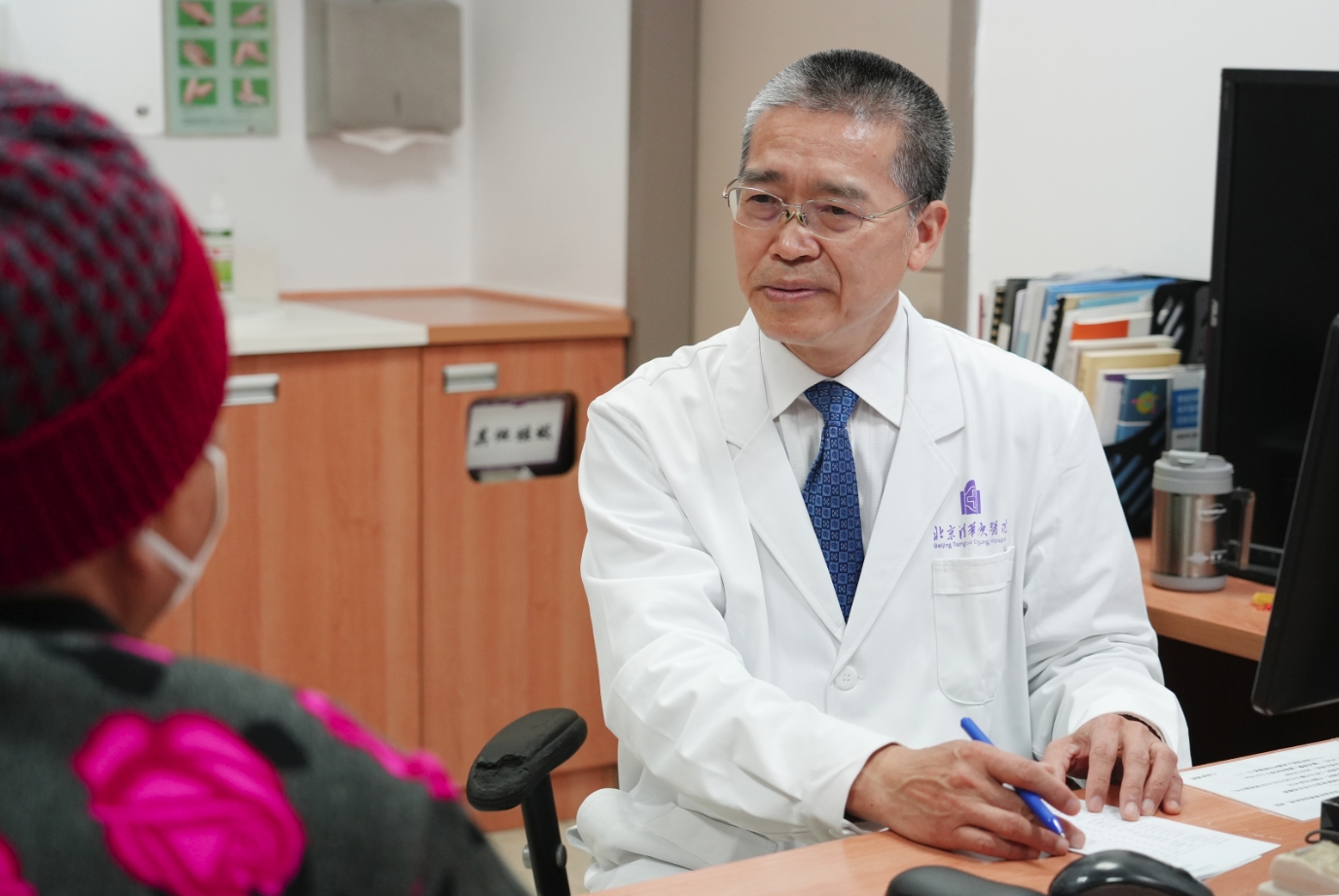

余家阔(受访者供图)

余家阔(受访者供图)

?

意外启蒙:少年时期的医学梦

余家阔的医学之路始于少年时期的一场“意外”。

儿时的余家阔不小心弄破嘴唇后,伤口被缝了三针,自此学医的种子埋藏在他的心里。“医生的缝合技术非常高超,缝合处几乎看不出伤口。”

1982年,余家阔在填报高考志愿时,毫不犹豫地将5个志愿全部填报为医学院校。最终,他如愿被安徽医科大学录取,迈出了追梦的第一步。

大二时,他聆听了我国运动医学奠基人曲绵域在安徽合肥的讲座。在曲绵域的影响下,余家阔做出了两个决定,一是去运动队进行实践(下队服务),二是将运动医学作为未来的方向和目标。

尽管当时运动医学作为新兴学科还显得相对“小众”,但余家阔深信这一领域未来一定“大有可为”。

他对医工交叉的探索始于读研时期。从1987年考取运动医学的硕士研究生开始,他便大胆尝试在所学的传统骨科基础上进行“突破跨界”研究。

余家阔与中国科学技术大学近代力学系赵建华教授团队合作,通过兔颈椎病模型构建、模拟低头伏案工作、活体颈椎应力测量和力学分析,研究颈椎的受力情况,为颈椎疾病的发病机制提供生物力学依据。这意味着他要开始学习一个从未接触过的学科领域——工科,这是进行医工交叉联合研究的基础。

“医工结合、优势互补,定能使骨科与运动医学融合发展,结出硕果。”余家阔坚信,医工交叉将为医学带来突破性的变革。

跨国深造:面对局限的突破

余家阔在攻读完博士学位后,于1999年赴德国海德堡继续学习膝关节外科和运动医学。

作为在德国海德堡进修医院的首位中国学者,余家阔表示压力很大:“即使是我们那时擅长的关节镜手术,德国同行的关节镜手术入路的位置都和我们不一样,因为我们当时的关节镜手术是看书、看光盘自学琢磨出来的技术。”

在德国留学期间,随着参加新产品和新技术临床验证活动次数的增加,结合当时国内相关领域的研究现状,余家阔逐渐领悟到原创研发、科技创新和成果转化在膝关节外科和运动医学技术发展中的重要作用。

当时,国外有膝关节外科,运动医学手术用的新医疗器械,这些产品多数来自欧美,并首先在欧美进行上市前验证,等到产品上市,使用这些更新换代产品带来的创新术式和临床成果已经发表在影响因子较高的SCI期刊了。随后,这些产品会被推广到东南亚、日本和韩国等,这些国家的同行使用后会发表研究成果。等到该产品销售到中国,我们发表的相关研究成果,已经没有创新性,只能在影响力很一般的期刊发表。

“不打破这个循环,单靠该产品在中国上市销售,并运用培训中学习的手术技术,是很难在国际上取得领先的。”余家阔说。

2001年8月,余家阔在德国进修两年后回国,开始人同种异体半月板和人同种异体肌腱产品的自主研发。

2006年,余家阔及其团队研发的产品获得国家药品监督管理局三类医疗器械注册证,促成了微创类解剖人同种异体半月板移植术的创新。后来研究证实,患者术后使用该产品10年以上,移植半月板的生存率达到了94%。

随着半月板移植和部分移植难题的解决,以及组织工程半月板研发工作顺利推进,余家阔团队成为国际上为数不多的可以为半月板损伤患者提供全方位结构和功能重建治疗方案的团队之一。

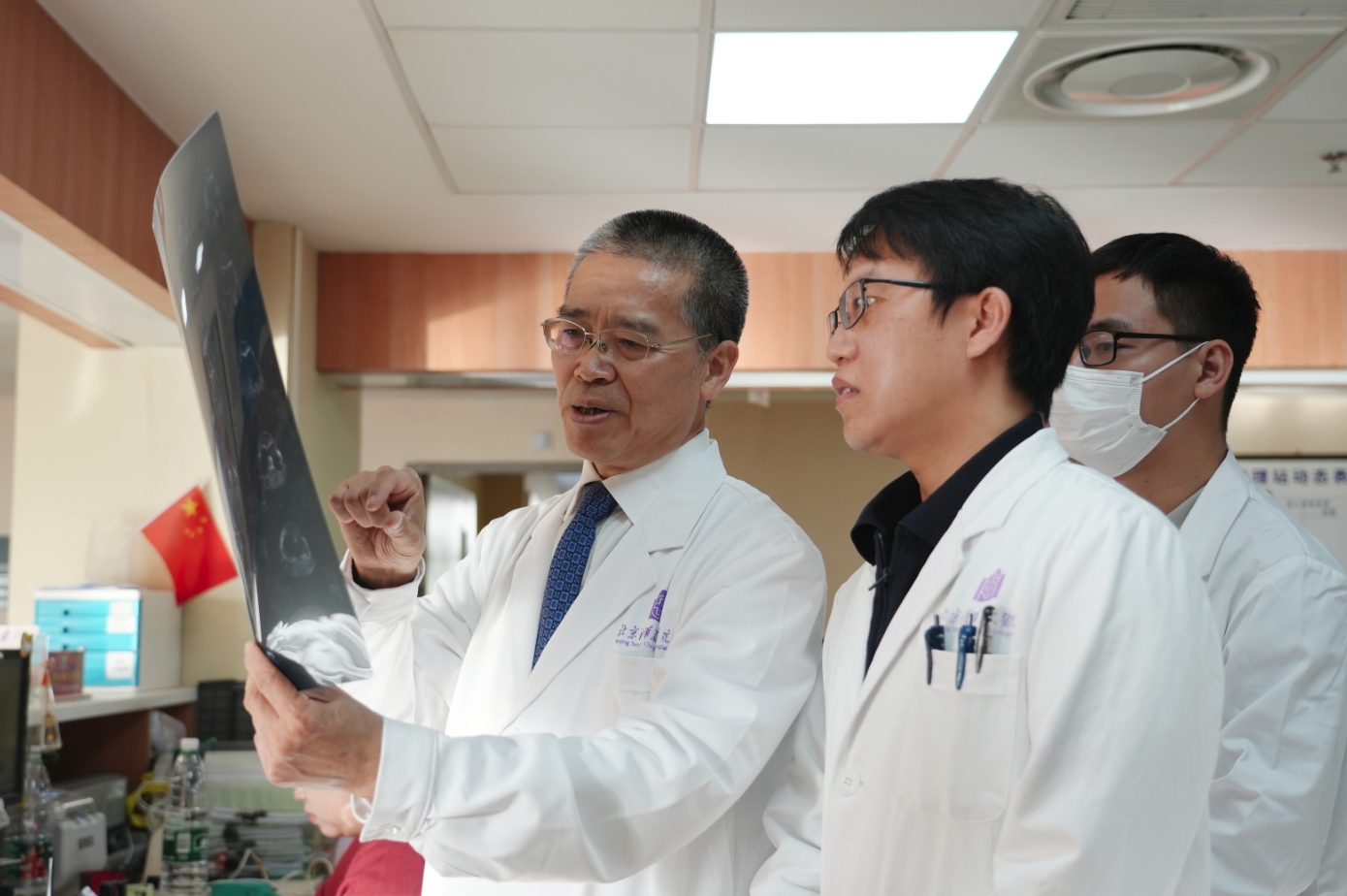

余家阔(左1,受访者供图)

余家阔(左1,受访者供图)

?

创新转化:个性化膝关节置换的探索

“半个性化和完全个性化全膝置换用人工关节及其微创精准手术工具”项目是余家阔团队成功实现创新转化的案例之一。该项目不仅标志着膝关节外科领域在技术创新上的一次重大突破,还成为当代医疗领域创新转化的典型案例。

余家阔的创新思路源自他在德国深造期间的关节置换手术经验。他发现不同国家、性别和体形的患者,关节的形态尺寸存在显著差异,这一发现让他萌生研发个性化人工关节的想法。

在华南理工大学杨永强教授团队的帮助下,余家阔团队最终在2012年完成了全球第一款人工膝关节金属3D打印验证件。

然而,技术突破只是成功了一半,如何将这一创新技术真正转化为市场上的产品则是更大的挑战。

在后续的科研成果转化过程中,余家阔克服和经历了很多从成果到产品转化过程中的困难和失败。经过多年的努力,在2019年成功签约,并在2023年获批国家药品监督管理局创新医疗器械三类医疗器械注册证,将科研成果转化为实际产品。这标志着此项创新医学技术实现了临床应用与推广。

该项目不仅推动了个性化人工膝关节的应用,还促进了3D打印技术和增材制造产业的发展。此外,为打印个性化定制膝关节假体专门研发的具有自主知识产权的钴铬钼金属增材制造设备也被列入了工信部首批增材制造典型应用场景名单,其大面积应用推广将在一定程度上带动相关3D打印设备、金属粉末原材料和相关服务需求的增加。

通过这个项目,余家阔不仅成功走通了创新转化路径,还反向推动了院内科研转化政策的制定和实施,使更多研发团队受益。

勇攀高峰:国际合作与人才培养

四十多年来,余家阔积极推动我国运动医学和膝关节外科的发展,不断攀登医学高峰。他还为多届奥运会提供医疗保障,确保奥运健儿的伤病防治。

“当前,运动人口上升、运动伤病人口快速增加,需要为更多、更广泛的运动伤病人群提供全方位医疗保障。”余家阔对2022年北京冬奥会期间严重伤病手术情况进行梳理后,主张为冰雪运动损伤中高速伤和高能量伤运动员患者,有针对性地提供脊柱、关节和创伤等各亚专科与运动医学的融合全面保障。这不仅有利于严重冰雪运动损伤的有效救治,还能提高伤后重返赛场的成功率,并为有效预防冰雪运动损伤提供新方案。

如果说年少的余家阔是一位行走在迷雾中的“孤勇者”,那么四十多年后的他,已成为不断奔跑的“夸父”,永远追随着属于自己的太阳。

2024年,随着清华大学人工智能学院的成立,余家阔受邀成为该学院跨院系的教授之一,专注于AI+医疗的教学和研究工作。

余家阔坚信,在人工智能的加持下,我国一定能够培养出更加多元、优秀的复合型人才。他表示:“让最顶尖的人才去做最难的创新和攻关,研发出最先进的诊断治疗方法、最好的医疗器械产品和医疗装备,是我们的目标。”

名医简介

余家阔:清华大学长聘教授,现任清华大学附属北京清华长庚医院骨科与运动医学中心主任、膝关节外科主任,同时担任清华医学骨科与运动医学研究所所长。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。