近日,中国科学院南京地质古生物研究所和广州蔚蓝奇迹博物馆的联合团队在《BMC植物生物学》期刊上发表了最新研究成果。研究者在距今约9900万年(白垩纪中期)的缅甸琥珀中,发现了一种具有极端形态的被子植物化石,并将其命名为缅甸刺籽。

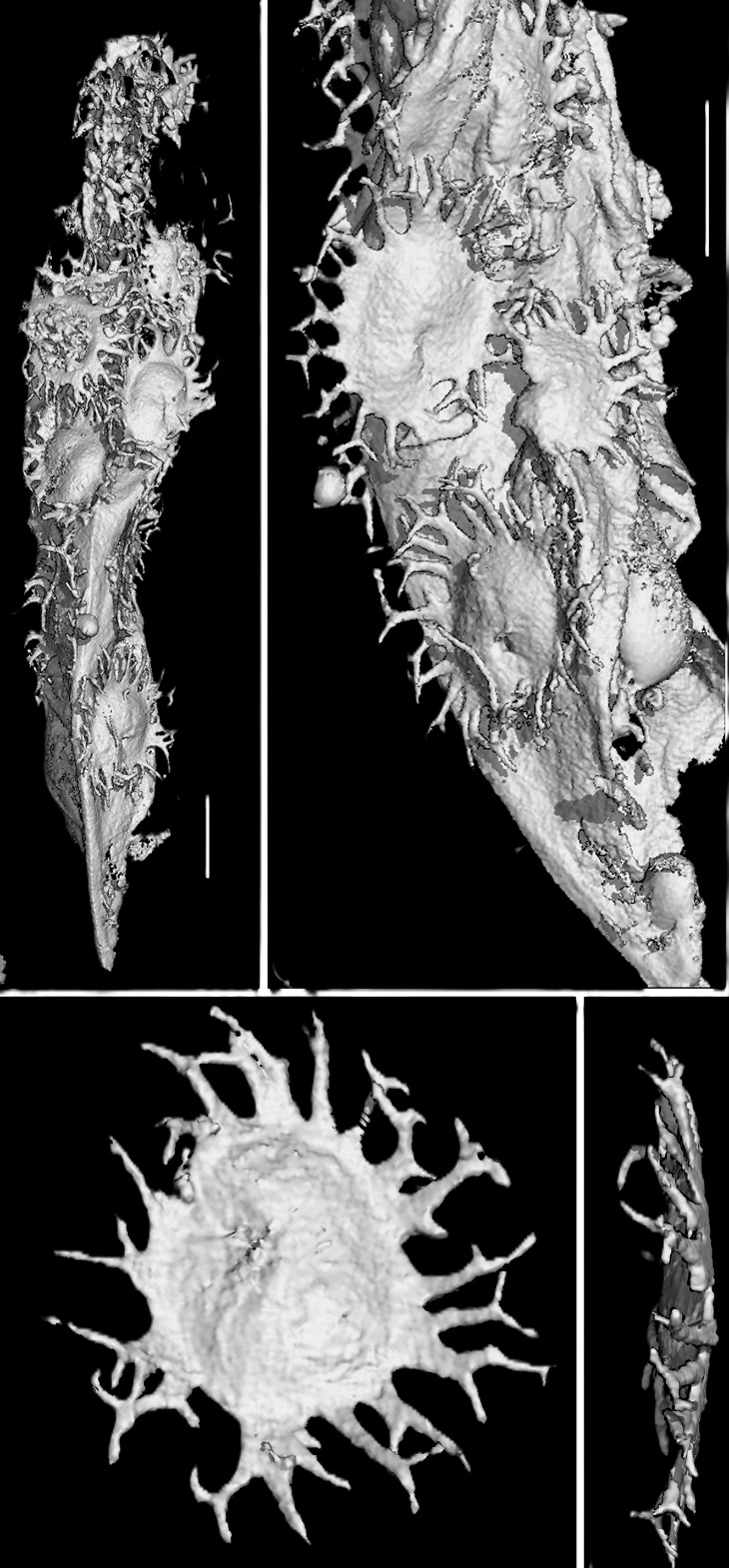

缅甸刺籽的微CT图像。(王鑫供图)

缅甸刺籽的微CT图像。(王鑫供图)

“这种化石果实中拥有植物演化史上最刺的种子,不仅刷新了人类对古代种子形态的认知,更揭示了白垩纪中期的植物生态系统远非此前人们所想,为破解被子植物快速辐射演化之谜提供了关键的新证据,”论文通讯作者、中国科学院南京地质古生物研究所研究员王鑫表示,同时揭示了这一时期被子植物形态多样性和生态多样性,证明当时被子植物已演化出了现代植物中已经难寻其踪的、极端特化的形态,为人们了解白垩纪中期的早期被子植物演化历程提供了第一手资料。

王鑫介绍说,我们常见的种子一般都是近圆形、光滑的,特别是被子植物的种子更是如此,因为被子植物的种子一般都是被包裹在果实里的、不太与外界接触。尽管有些被子植物演化出了各种结构(例如翅、刺)来帮助其种子的传播,但是严格地讲,被子植物这些花样大多都是表现在果实表面和外形上,被子植物的种子可以有翅,但是很少有刺。此次发现的缅甸刺籽化石是一枚包埋在琥珀里的“蓇葖果状”果实,整体长10.8毫米、宽4毫米,果实内部及表面保存了十余枚完整的种子。这种果实不同于教科书中所说的蓇葖果的特别之处在于其独立于果实边沿的胎座,而正常的蓇葖果具有的是边缘胎座。

最让人意外的是,缅甸刺籽的种子展现出超出植物历史所有种子的形态:它是所有种子中最刺的一种,不仅刺多,而且刺还分叉。通过显微CT的三维重建和观察,研究团队证实缅甸刺籽呈圆盘状,直径仅1.7毫米、厚度0.27毫米,边缘辐射状排列着二次分叉的尖刺,刺基部宽度大约十分之一毫米,是目前已知植物中最刺的种子,且这种分叉刺形态在现有、已知植物中均无先例。

保存在琥珀里的标本能够展现出很多令人惊奇的细节。例如,缅甸刺籽果皮上的破损(孔洞)暗示有昆虫或者其他动物对其果实进行了啃食和破坏,也许缅甸刺籽就是通过把自己的种子挂到这些动物身上,利用这些动物达到传播其种子的目的。

这种被子植物和同时代的动物斗智斗勇的生态学关系早在大约一亿年前的白垩纪中期既已出现。现代被子植物似乎忘记了它们的老祖宗曾经利用自己种子上的刺来传播种子的这个绝招。

该研究由国家重点研发计划与国家自然科学基金联合资助。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1186/s12870-025-07654-9

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。