中国科学院院士、华东理工大学教授田禾,与该校教授邹祺、张志云团队,成功构建了可实现双向光电导调制的高性能单分子光电导器件,不仅深化了对单分子光电耦合机制的理解,也为发展可控光响应的分子电子器件和量子输运器件提供了新的分子设计策略。11月16日,相关研究成果发表于《美国化学会志》。

在单分子尺度实现光照对电导的可逆精确调控,是有机光电功能材料和分子电子学领域的重要前沿挑战。传统单分子光电导器件往往依赖于分子异构化或光助隧穿机制,通常仅表现为光照诱导的电导增强,且调制幅度有限。

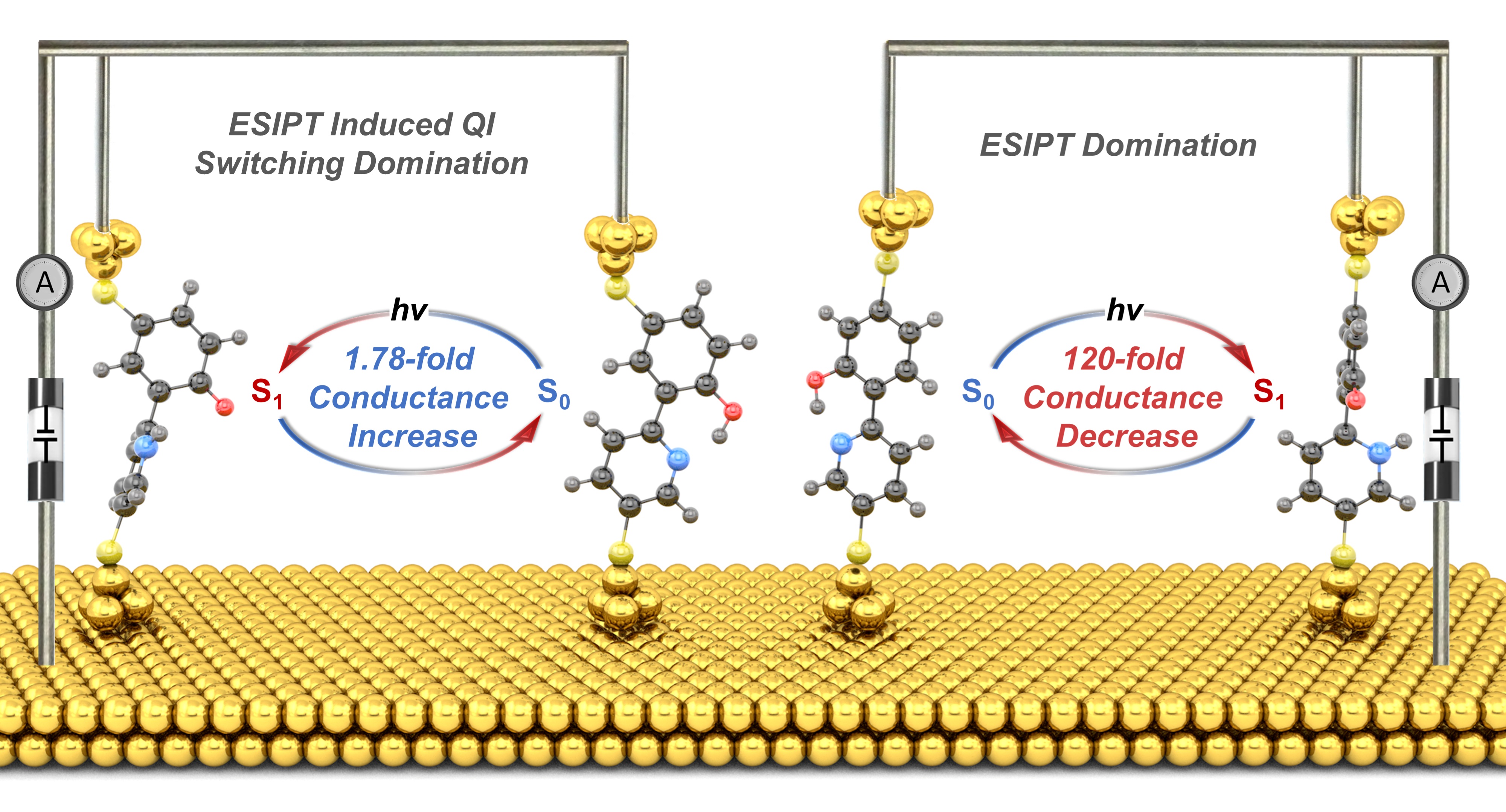

针对此科学难题,研究团队提出了一种基于激发态分子内质子转移(ESIPT)与量子干涉(QI)协同效应的全新分子设计策略。具体而言,研究团队通过在电子输运主通路中引入ESIPT活性结构单元,结合对位和间位两种不同的锚定方式,以及扫描隧道显微镜断裂结(STM-BJ)技术,构建了两类单分子器件。

进一步地,研究团队在同一体系中实现了光诱导电导增强与光诱导电导降低的双向调控,揭示了激发态行为与量子输运之间的作用机制,为可控光响应分子器件的开发提供了新思路。

具有ESIPT和QI协同效应的正/逆向光电导单分子器件示意图。图片由研究团队提供

具有ESIPT和QI协同效应的正/逆向光电导单分子器件示意图。图片由研究团队提供

相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.5c09546

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。