中国科学院动物研究所研究员屈延华、研究员雷富民等合作,通过基因组学分析,揭示了欧亚树麻雀成功入侵新环境的关键机制。相关成果发表于《科学-进展》。

人类活动导致的物种引入事件日益频繁。经典理论认为,源于少数个体的引入种群会遭遇严重的奠基者效应,导致遗传多样性锐减、近交衰退加剧,从而阻碍其在新环境中的适应。然而,许多物种却能突破这一遗传瓶颈,成功定殖并建群,欧亚树麻雀即为其中之一。

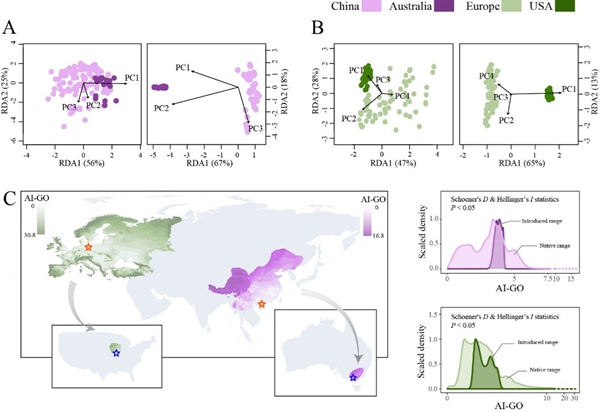

研究团队对来自原生地与引入地的235只树麻雀进行全基因组测序。遗传结构分析证实了两次独立的引入历史。历史种群数量重建揭示,两个引入种群均经历了极为严峻的瓶颈,并在基因组上留下深刻印记:全基因组多样性降至原生种群的50%-75%,近交水平显著升高,纯合有害突变负荷也随之增加。

尽管全基因组背景的多样性普遍丧失,一些特定的基因区域却在引入种群中保持了与原生种群相仿的高水平变异。深入探究发现,这些区域受到平衡选择——一种能够长期维持多态性的进化力量——的强力塑造。在原生种群中被平衡选择的基因窗口中,约半数(49%)在引入种群中同样显示出强烈的平衡选择信号,比例远超随机预期。

基因-环境关联分析显示:它们显著富集于气候适应性相关位点。值得注意的是,相距甚远的中国和欧洲原生种群,有27%的气候适应性遗传窗口是共享的。在引入地,这些古老的与气候适应相关的基因组区域通过平衡选择,将其原有的多样性较为完整地继承下来。生态位分析为此提供了合理的解释:引入地的气候条件相比原生地高度保守,使得这些祖传的“解决方案”依然高效适用。

为进一步量化这种保守性,研究人员使用了遗传偏移模型。分析证实,引入种群与原生种群在气候适应性遗传组成上高度相似;原产地种群适应引入地气候所需的遗传改变量,并未超出其在原生地范围内自然迁徙或扩散所需要的适应幅度。这证明,树麻雀的引入成功并非偶然,而是源于其原生种群通过平衡选择,预先维持了一个丰富且可遗传的气候“预适应”基因库。

树麻雀气候适应

该发现对预测物种的入侵潜力有重要启示:除了关注遗传多样性的高低,更应深入研究特殊的进化过程如平衡选择、环境适应如何塑造原生种群的遗传变异库。这一融合了生态与基因组学的研究框架,为理解和预测生物入侵提供了更有效的工具。

论文链接:https://org/doi/10.1126/sciadv.adw3797

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。