近日,中国农业科学院草原研究所土壤健康培育与功能提升创新团队在全球尺度上系统阐述了草地利用方式转变对土壤微生物多样性的调控规律,为草原区土地利用转变决策提供了理论依据。相关研究成果发表在《土壤与耕作研究》(Soil and Tillage Research)上。

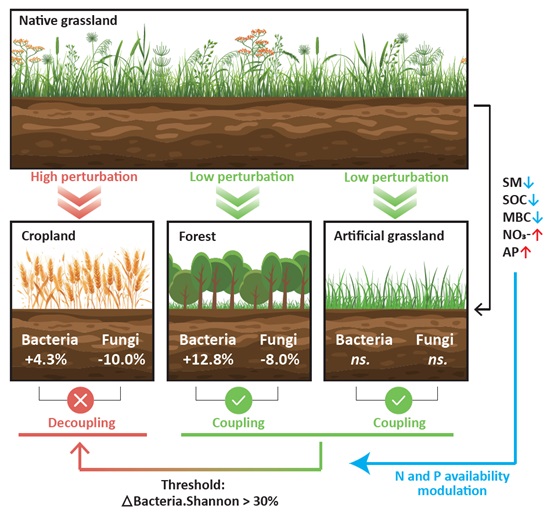

草地利用变化影响土壤细菌和真菌多样性及其耦合关系的概念示意图。中国农科院供图

草地中细菌和真菌群落的动态变化受到土地利用转变的强烈影响,但其大尺度的响应模式仍不清楚。研究人员量化分析了草地利用转变(天然草地转变为农田、森林或人工草地)对土壤微生物多样性的影响。

以往研究表明,草原地区土壤细菌和真菌的丰富度呈正相关。最新研究显示,当细菌多样性变化幅度超过30%时,草地利用转变显著降低土壤真菌多样性,细菌多样性和丰富度则轻微提升,这种细菌和真菌的丰富度的负相关关系,主要是草原改农田、改森林或耕作等强干扰行为导致的。

研究还发现,土壤中硝酸盐、有效磷等养分多少会调节这种关联,说明草原微生物的协同响应受扰动强度限制,这为草原生态管理提供了新思路。在草原地区进行土地利用转变和管理时,应谨慎考虑生物多样性和土壤功能潜力的变化。

中国农业科学院草原研究所助理研究员张桐瑞和安徽科技学院博士李树成为该论文共同第一作者,中国农业科学院草原研究所副研究员唐士明和研究员金轲为论文通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划和内蒙古自然科学基金等项目的支持。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.still.2025.106751

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。