|

|

|

|

|

做了大半的研究“不幸”撞题!西湖大学新成果突破世界级卡点 |

|

|

文|《中国科学报》记者王兆昱

9月底,西湖大学特聘研究员、博士生导师赵世钰课题组完成的中国多旋翼无人机研究成果登上Nature杂志。

他们做出了一套名为FlyingToolbox的空中作业机器人系统,由两架“叠飞”的无人机组成——一架像主刀医生、另一架则像递工具的护士,在6级强风下仍稳如泰山,完成高精度的协同作业。

《中国科学报》近日了解到,这个亮眼的成果背后,还有一个“置之死地而后生”的故事。

故事要从5年前说起。2020年,赵世钰和新进组的博士后曹华姿一起,尝试让无人机在空中完成3D打印。然而2022年9月,他们发现英国帝国理工学院的类似研究在Nature发表。

这对师生只好重换课题,从头再来。新研究一做又是两年半。赵世钰告诉《中国科学报》,在机器人这样快速更迭的领域,投入两年半其实风险很高,是一场“豪赌”。

上天不负有心人,这对师生的坚持有了回报。

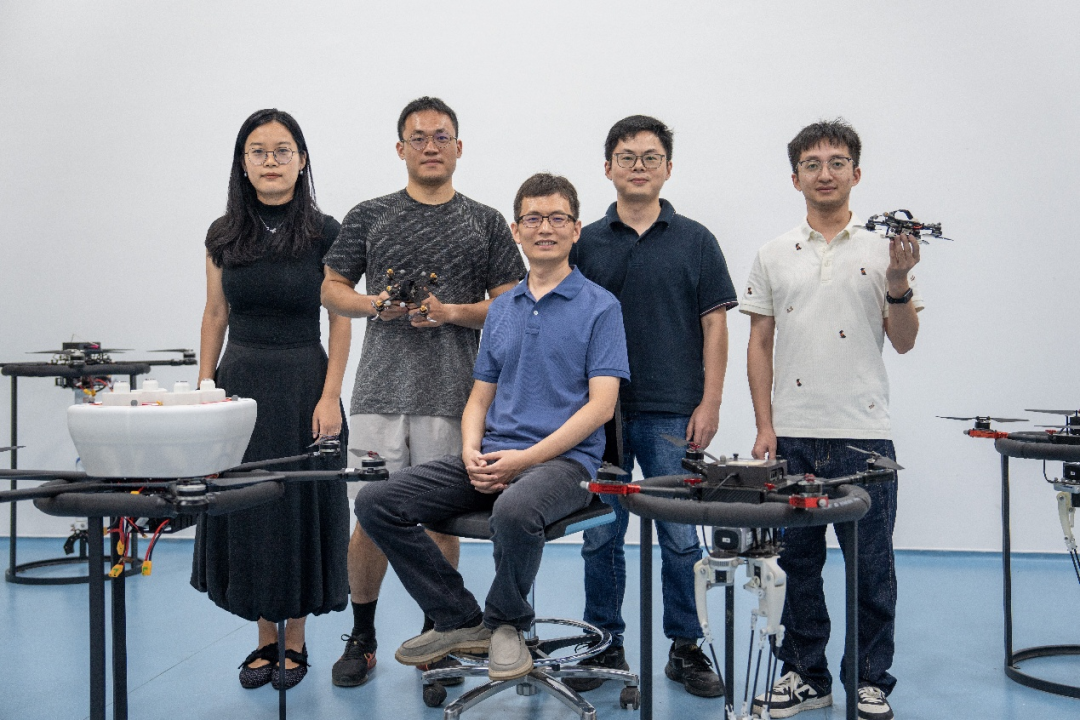

团队合影,居中为赵世钰,右二为曹华姿

团队合影,居中为赵世钰,右二为曹华姿

飞吧,机器人!

当城市苏醒,高空清洁师傅开始工作,作业高度令人心惊胆战,细长的安全绳在风中摇摆。

这样的场景在都市中每天都在上演。而赵世钰团队的FlyingToolbox有望在电力、农业、建筑等领域代替人力,从事高风险的工作。

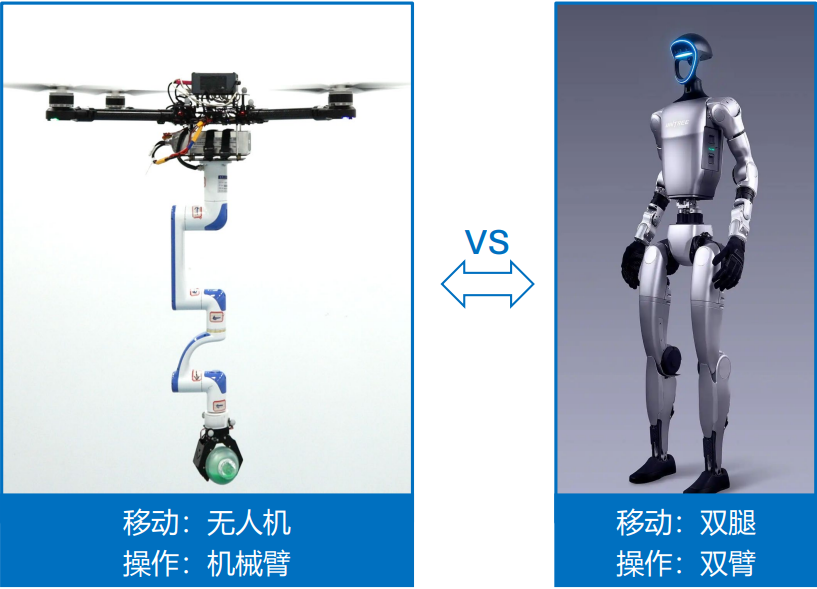

“空中机器人和地面机器人是一对孪生兄弟。”赵世钰向《中国科学报》展示了一张对比图。地面机器人用双腿行走,用双臂完成任务;空中机器人则用无人机机体飞行,用机械臂完成任务。

空中机器人vs地面机器人(该地面机器人为宇树科技产品)

空中机器人vs地面机器人(该地面机器人为宇树科技产品)

然而,在实际应用中,单独一个空中机器人往往是不够的。FlyingToolbox的最大意义在于,实现了两架无人机的近距离亲密协作。

它由两架“叠飞”的无人机组成。下方是一架“工具箱无人机”,承载了多种丰富的工具;上面是一架“操作无人机”,用灵活的机械臂拿起、放下工具,完成操作任务。

医生接过护士递来的手术刀这一动作,对人类很容易,对空中的飞机来说却并不容易。其核心难点是,如何实现“强干扰下的高精度”。

赵世钰介绍,两架飞机“叠罗汉”时,最近距离仅有0.6米,会产生13.18米/秒的扰动气流,相当于人在6级强风中行走。在这么强的扰动下,精度需达到水平误差小于1.5厘米、倾斜角度小于2度。

为了解决这一科学问题,研究团队设计了三个“黑科技”:柔性电磁对接机构、气流扰动估计与补偿方法、高精度对接与操作控制技术。

历经无数次实验后,FlyingToolbox能做到一口气抓取、放下工具20次。

赵世钰团队研发的这套FlyingToolbox空中协同操作系统,成功解决了近距离飞行与高精度操作之间的技术矛盾,使无人机技术发展的一个世界级卡点得到突破。这也是中国在多旋翼无人机领域的研究成果首次登上Nature。

Nature论文

Nature论文

置之死地而后生

“没有回头路,一定要将FlyingToolbox做成功!”对这次研究,曹华姿下定决心。

2020年,曹华姿加入赵世钰实验室,第一个项目是做无人机的空中3D打印。这一课题很新颖,如果能做出来,可能“领跑”世界。

不巧,这一想法与帝国理工学院的团队“撞车”,后者以更快的速度发表了。赵世钰和曹华姿只能忍痛舍弃手上已经做了大半的研究。

2023年春节,一个新想法“闯”入赵世钰的脑海。这次的想法更具颠覆性,一旦开始,就要投入巨大的人力、物力。

要不要再试一把?

最终,科学的理想超越了一切,带着他们前行。

“别眨眼,看看炸机多少次?”9月28日,西湖大学在B站上发布了赵世钰团队的《炸机实录》视频。而视频中所展示的,只是他们经历的无数次炸机的冰山一角。好在,他们坚持了下来。

论文发表后,有许多投资人联系到赵世钰。目前他们已经融到了第一笔资金,准备将研究成果转化为实际的产品。赵世钰介绍,空中操作机器人或者带臂无人机有望解决工业场景中许多问题,属于竞争少、潜力大的“蓝海”领域。

“就像很多老师说的,研究要‘顶天立地’。‘顶天’就是追求高精尖的研究,可以天马行空;‘立地’就是落地,解决实际问题。”赵世钰告诉《中国科学报》。

赵世钰

赵世钰

投入3000小时

2019年,赵世钰离开了任教3年的英国谢菲尔德大学,回国加入西湖大学。刚安定下来,他便开启了一项庞大的工程——制作一门崭新的、关于强化学习的免费公开课。

触发这一行动的,是他自己的学习经历。

赵世钰本硕毕业于北京航空航天大学,博士毕业于新加坡国立大学,师从无人机领域的资深专家陈本美。这些经历使赵世钰的数学基础打得非常扎实。但在2016年刚接触强化学习时,他发现,现有的教材难以让人轻松“学会”。

当时,关于强化学习,已经有很多藤校和“大牛”做出的教材和教学视频,怎么就学不会呢?

赵世钰起初觉得,学不会,一定是自己的问题。

随着学习的逐渐深入,他发现,这可能不是自己的问题。现有的教材要么太过专业,需要有很强的控制背景,对学习者不友好;要么奉行“无痛学习”,回避数学原理,但这让学生难以透彻理解。

“要想真正地理解,‘无痛’是不可能的,要花时间去透彻地学习数学原理。”赵世钰告诉《中国科学报》,他从零开始,花了3000多个小时将《强化学习的数学原理》挖掘和呈现出来。

那段日子,赵世钰要组建实验室、带学生做科研,同时又要写教材、录视频。从教材里的每一句话、每一张图、每一个公式,再到PPT的制作甚至设计护眼背景色等细节,他力求让同学们拥有最好的学习体验。巨大的工作量让赵世钰中途一度想放弃。

赵世钰笑着说:“这辈子不会再做第二次了。”

随着近几年大语言模型和机器人的热度升高,这门《强化学习的数学原理》被越来越多人点开。目前,该课程在GitHub上已有一万多星,B站播放量在同类型课程中排名第一,教材销售超过1.5万册。课程“火”了!

“全网有很多好的反馈。”令赵世钰最有成就感的,是来自天南地北乃至海外的来信和留言。

有的学生留言:“听了赵老师的课,我的脑袋真正打开了。”有的学生联系赵世钰,向他展示了自己的代码实现。有的学生认认真真梳理了笔记,加入自己的理解后,又将教学视频二次创作。

“没有垮掉的一代。现在很多年轻人都能沉下心来做学问,他们非常认真地学习我的课程,这让我也没想到。”赵世钰说。

近日,一位英国伦敦政治经济学院的资深教授向赵世钰发邮件称,他也准备开设强化学习的相关课程,因为从赵世钰的课程中收获颇丰,特此发来邮件表示感谢。“以前都是中国学者阅读国外的教材,未来希望越来越多的外国学者能读我们中国学者的教材!”赵世钰说。

作为导师,赵世钰悉心培养着每一位学生。

他讲起一位“特别”的学生。这名学生本科和硕士分别毕业于西工大和上海交大,刚到赵世钰实验室读博时,性格非常腼腆,但做事细致深入。博士顺利毕业后,继续跟随赵世钰做博士后。

就在做博后期间,一家企业向这名学生抛来了高薪“橄榄枝”。在与赵世钰沟通后,这名学生决定中途退站,前往业界“闯一闯”。

赵世钰完全尊重和支持学生的选择。后来,在企业界工作了一段时间后,这名学生决定自主创业。

再次见到这名学生时,赵世钰欣慰地发现,他已不复当年的腼腆,整个人都“打开”了,思维更立体,眼界也更广。

“培养的学生未来超过自己,也是老师的成就之一。”赵世钰说。

做有价值的事情,必然给世界带来回响。这种“心气”,一直推着赵世钰一路向前。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。