近日,膀胱癌患者小江(化名)专程来到中山大学孙逸仙纪念医院,向该院泌尿外科副主任医师陈旭献上“医者仁心精湛医术”的感谢状,以表对其挽救自己生命的深深感激。这场跨越十年的膀胱癌诊治之旅,不仅彰显了中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科团队(以下简称逸仙团队)的卓越实力,更是多学科协作精神的有力印证。

两次关键转机,十年抗癌征程

在小江长达十年的抗癌历程中,逸仙团队两次为他带来关键的生命转机。

2015年确诊膀胱癌后,小江历经4次肿瘤复发,逸仙团队凭借微创保功能手术助他闯过难关;2024年肿瘤晚期转移,逸仙团队又通过靶免联合治疗使肿瘤大幅缩小。依托多学科协作(MDT)与精准治疗方案,逸仙团队一次次化解危机,助力小江回归正常生活。

小江(右)为陈旭送上感谢状。逸仙团队供图,下同

记者了解到,2015年6月,小江因血尿前往中山大学孙逸仙纪念医院就诊,被确诊为膀胱癌,接受了经尿道膀胱肿瘤电切手术,病理显示为高级别T1肿瘤。尽管进行了规律的膀胱灌注化疗,但病情发展迅速,一年半内小江经历了4次肿瘤复发,每一次复发都让治愈的希望愈发黯淡。

2017年5月,小江决定接受膀胱根治性切除术。该院多学科团队综合考量他年轻且肿瘤处于相对早期的情况,为他量身定制了机器人辅助腹腔镜根治性膀胱切除+原位回肠新膀胱术。这一微创手术具有创伤小、恢复快的优势,还能让患者保留自主排尿控尿功能,为小江维持高质量生活提供了坚实保障。手术顺利完成,小江两周后康复出院,并遵医嘱规律复查。直至2020年7月,肿瘤都未出现复发迹象。满心欢喜的小江以为抗癌成功,便悄悄中断了规律复查。

然而,命运并未就此放过小江。2024年初,术后第六年多,小江接连出现右腹部隐痛、食欲下降的症状,体重骤减15斤。泌尿系彩超检查结果犹如晴天霹雳:右侧输尿管扩张至2.1厘米,右下腹有两个近10厘米的低回声团,右肾重度积水,高度怀疑肿瘤复发。当地医院面对这一复杂情况束手无策,建议转往上级医院。

“当年孙逸仙纪念医院的医生那么专业,我要回去找他们再试试!”这份信任支撑着身体虚弱的小江跨越千里,奔赴广州,直奔陈旭门诊。陈旭看着CT片上巨大的复发肿瘤及转移灶,神情凝重地告知小江:“转移性膀胱癌情况危急,若治疗不佳,生存期可能不足半年。”这句话让小江和家属陷入了绝望。

“但是你来了,我们就尽全力!”陈旭的安慰让小江和家人重新燃起希望。

靶免联合治疗:肿瘤奇迹逆转

2024年3月,小江再次住进医院泌尿外科。全面检查结果触目惊心:全身PET-CT显示,右侧输尿管中下段盘踞着115×93×117毫米的恶性肿块,包裹侵犯乙状结肠和右侧盆壁,还引发多处淋巴结转移。穿刺病理确诊为高级别尿路上皮癌,HER-2(2+),综合分期T4N2M0,属IV期局部晚期伴区域淋巴结转移,预后极差。肿瘤随时可能引发肠梗阻、瘤体破裂大出血等致命风险,且小江因肿瘤压迫导致右肾重度积水、肾功能不佳,无法耐受常规含铂化疗,治疗陷入两难境地。

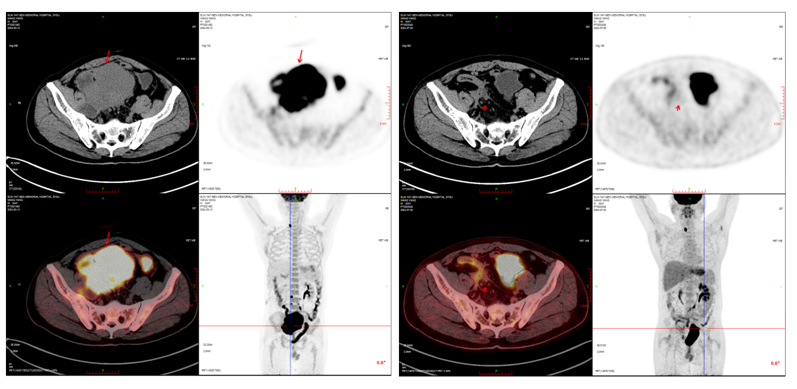

小江治疗后(右)与治疗前(左)相比,肿瘤明显缩小。

面对如此严峻的病情,陈旭迅速为小江组织了多学科会诊(MDT)。团队抓住肿瘤HER2表达2+这一关键突破口,制定了HER2-ADC靶向治疗联合PD-1单抗免疫治疗方案。

2024年3月至7月,小江完成了8个周期的联合治疗,毒副反应轻微,身体逐步好转,食欲恢复、体重回升。7月25日PET-CT复查传来喜讯:原11厘米大小的肿瘤缩小至2.1×3.2×2.2厘米,体积缩小超八成,转移淋巴结数量减少、大小缩小,疗效评价为“显著缓解”,抗癌路上终于迎来曙光。

基于良好的治疗效果,陈旭建议小江继续用PD-1单抗维持治疗1-2年。2024年8月起,小江回黑龙江当地医院用药,每3个月将复查结果发给陈旭评估,肿瘤持续缩小并保持稳定。2025年10月,小江再次赴广州复查,此时的他精神饱满、体重增加,已恢复正常工作生活。小江激动地给陈旭送上感谢状。

“MR检查显示,小江右侧输尿管下段肿块仅24×14毫米,盆腔肿大淋巴结进一步减少缩小,病情持续稳定,无新复发迹象。”陈旭介绍道,逸仙团队在膀胱癌诊疗领域有着深厚的历史积淀和丰富的临床经验。多年来,团队不断钻研探索,成功突破了精准诊断、微创手术、智能平台建设等一系列诊疗关键技术与临床难点,致力于为更多膀胱癌患者点亮生命的希望之光。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。