|

|

|

从预防到治疗—— |

|

新研究为放疗患者披上“肺防护铠甲” |

|

|

11月6日,《柳叶刀·肿瘤学》发表了一项多中心开放性随机II期试验研究成果,在医学界引发广泛关注。该研究由中山大学肿瘤防治中心放疗科教授陈明团队牵头开展,首次证实了“吡非尼酮”在治疗肿瘤患者2-3度放射性肺损伤方面的安全性与有效性,为放射性肺损伤的抗纤维化治疗提供了最新且有力的证据,有望改变临床实践。

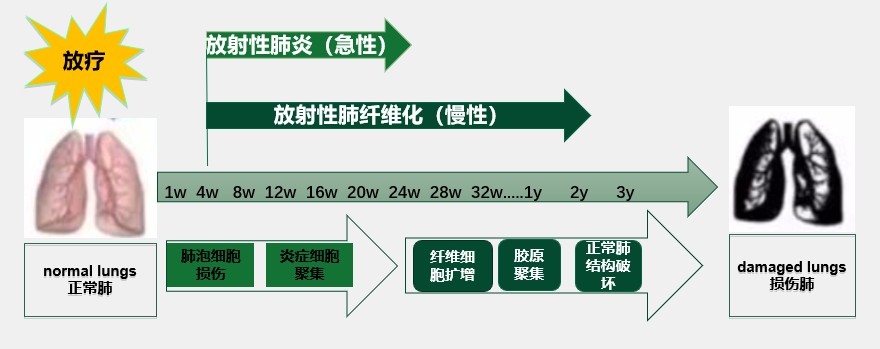

放射性肺损伤的病理生理过程。研究团队供图,下同

放射性肺损伤是肿瘤患者接受胸部放疗后最常见的剂量限制性毒性反应。多数情况下,放射性肺损伤会在患者放疗结束后的6个月内出现,其中肺癌放疗患者的发病率较高,可达5%-25%。该病症常表现为咳嗽、胸闷、气短、发热等症状,早期为放射性肺炎,后期可能进展为放射性肺纤维化,严重影响患者的生活质量和预后。

目前,临床常规治疗方案是经验性使用糖皮质激素,但这种治疗方法主要针对急性炎症阶段,对于已形成的纤维化疗效有限。过去20多年间,氨磷汀、己酮可可碱、尼达尼布等药物都曾被尝试用于放射性肺损伤的治疗,然而由于样本量小且疗效不明确,均未获得国际指南的推荐。时至今日,针对放射性肺损伤的有效抗纤维化治疗仍缺乏循证医学依据,临床治疗需求亟待满足。

吡非尼酮是一种口服小分子抗纤维化药物,已获得美国食品和药物管理局批准,用于特发性肺纤维化的治疗。研究表明,放射性肺损伤的病理生理机制与特发性肺纤维化相似,二者均以特定的靶细胞或分子通路为特征,尤其是TGF-β信号通路。基于此,陈明团队牵头,联合全国10家单位,开展了这项多中心随机对照II期临床试验,旨在评估吡非尼酮在2-3度放射性肺损伤患者中的有效性和安全性。

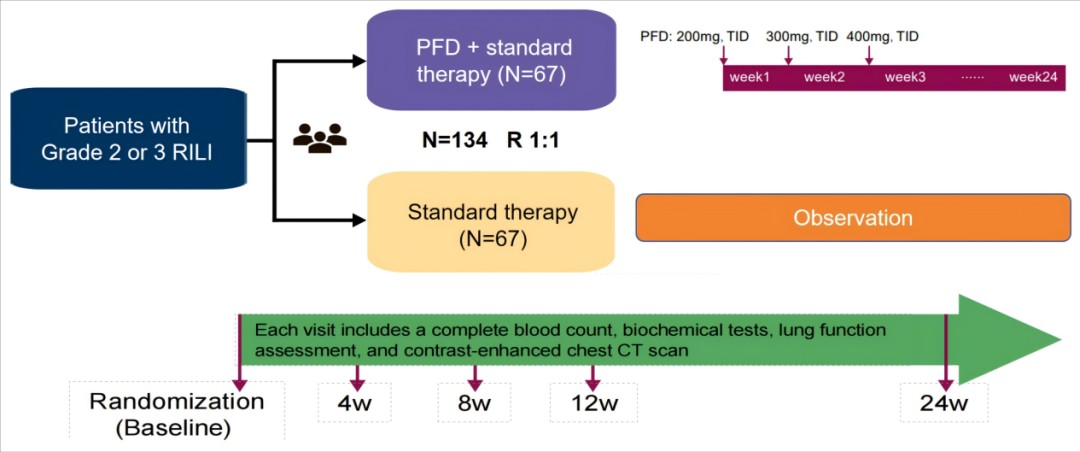

相关研究设计。

该研究于2021年11月至2023年12月期间进行,共纳入134例2-3度放射性肺损伤患者,按照1:1的比例随机分配至对照组或吡非尼酮组。对照组采用以糖皮质激素为主的标准治疗方案,试验组则采用吡非尼酮联合标准治疗方案。本研究的主要终点是从基线到第24周时一氧化碳肺弥散量百分比的变化(DLCO%)。次要终点指标包括第24周用力肺活量占预计值百分比(FVC%)、第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%)的变化以及无急性肺加重的生存率(APEFS)等。

研究结果显示,吡非尼酮组的DLCO%改善情况显著优于对照组,提升了10.4%(95% CI: 4.3%-16.5%,P=0.001)。在第24周时,吡非尼酮组有78.4%的患者观察到DLCO%改善,而对照组仅为54.2%。此外,吡非尼酮组第24周的FVC%和FEV1%较对照组分别提升了8.9%(95% CI:3.0%-14.9%,P=0.003)和6.7%(95% CI:0.5%-12.9%,P=0.034)。吡非尼酮组分别有73.7%和60.5%的患者FVC%和FEV1%较基线有所改善,而对照组这一比例分别为56.0%和48.0%。不仅如此,吡非尼酮还显著改善了24周的APEFS(81.7% vs. 61.9%,P=0.017)。

在安全性方面,吡非尼酮组有82.1%的患者、对照组有76.1%的患者出现不良事件,其中80%为1-2级不良事件。吡非尼酮组有44.8%的患者出现药物相关不良事件,包括4例3级不良事件,未观察到4级或5级不良事件。最常见的不良反应为食欲减退、皮疹和乏力。总体而言,吡非尼酮组患者表现出良好的用药依从性和耐受性。据悉,这是全球首个针对放射性肺损伤病理生理过程且完成度较高的随机对照试验。

该研究将吡非尼酮“跨界”引入胸部肿瘤放疗领域,填补了放射性肺损伤在“激素后时代”的治疗空白,为胸部肿瘤放疗的安全性提供了有力保障。基于II期临床试验的积极结果,陈明团队目前正在启动III期多中心随机对照临床试验,以更大规模的样本进一步证实相关结论。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(25)00515-7

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。