|

|

|

|

|

我国在非晶-多晶杂化背接触结构与柔性硅基叠层电池研究方面取得进展 |

|

《自然》连续发表隆基两篇非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)与柔性硅基叠层电池研究成果 |

近日,隆基绿能两项突破性研究成果,在《自然》上连续发表,集中展示了在前沿技术领域取得的最新进展。

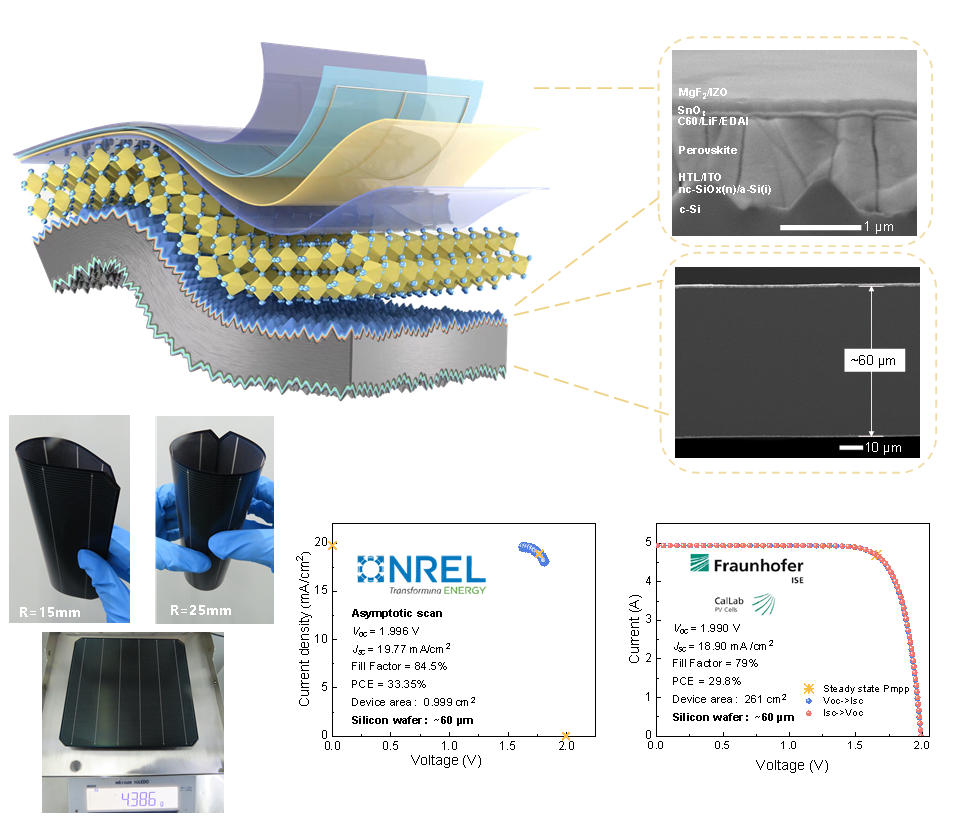

11月10日,《自然》在线刊发隆基绿能联合苏州大学、西安交通大学等研究团队在硅基叠层电池研究方向的重要进展,团队研发的超薄晶硅-钙钛矿叠层电池小面积器件效率经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证达到33.4%,商业尺寸硅片级柔性叠层电池效率经德国弗劳恩霍夫太阳能研究所(Fraunhofer ISE)认证达到29.8%。

据了解,这是全球光伏领域首个且唯一经过国际权威机构认证的柔性晶硅-钙钛矿叠层电池效率世界纪录。

这一突破性进展为柔性硅基叠层电池在空间光伏、车载光伏等轻质/柔性高功率光伏场景的商业开发奠定了坚实的基础。

11月13日,《自然》在线刊发隆基绿能联合中山大学、兰州大学团队研发的非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)电池研究成果。此前,隆基绿能于2025年4月11日发布其HIBC电池以27.81%刷新单结晶硅电池效率世界纪录。在隆基聚焦开发的BC电池平台技术上,HIBC电池兼具高温多晶和低温非晶硅电池技术的优点,是硅基太阳能电池技术的集大成者,因其制程须兼容高温和低温电池工艺特点,开发难度前所未有。这些合作团队在隆基自研的工业级泰睿硅片上实现了27.81%的认证效率和87.55%的填充因子,两项指标均创造了新的世界纪录。值得注意的是,杂化背接触结构是由中国团队首创且经过验证的全新高效电池技术,具有完备的自主知识产权和极高的技术壁垒。

该联合团队开发的激光诱导局域晶化技术、原位边缘钝化技术等均具备与现有产线兼容的优势,极大地推动更高效率、更低成本的量产型硅太阳电池高质量产业化。

据最新进展,目前基于HIBC电池的组件已达到25.9%转换效率和700W(2.7平米版型)输出功率。

此前, 2024年10月《自然》背靠背刊发团队破纪录HBC和硅基叠层电池两项研究成果,此次再次连续刊发公司两项突破性研发成果,展现了隆基绿能通过技术创新引领行业发展、反低效内卷的决心与实力。

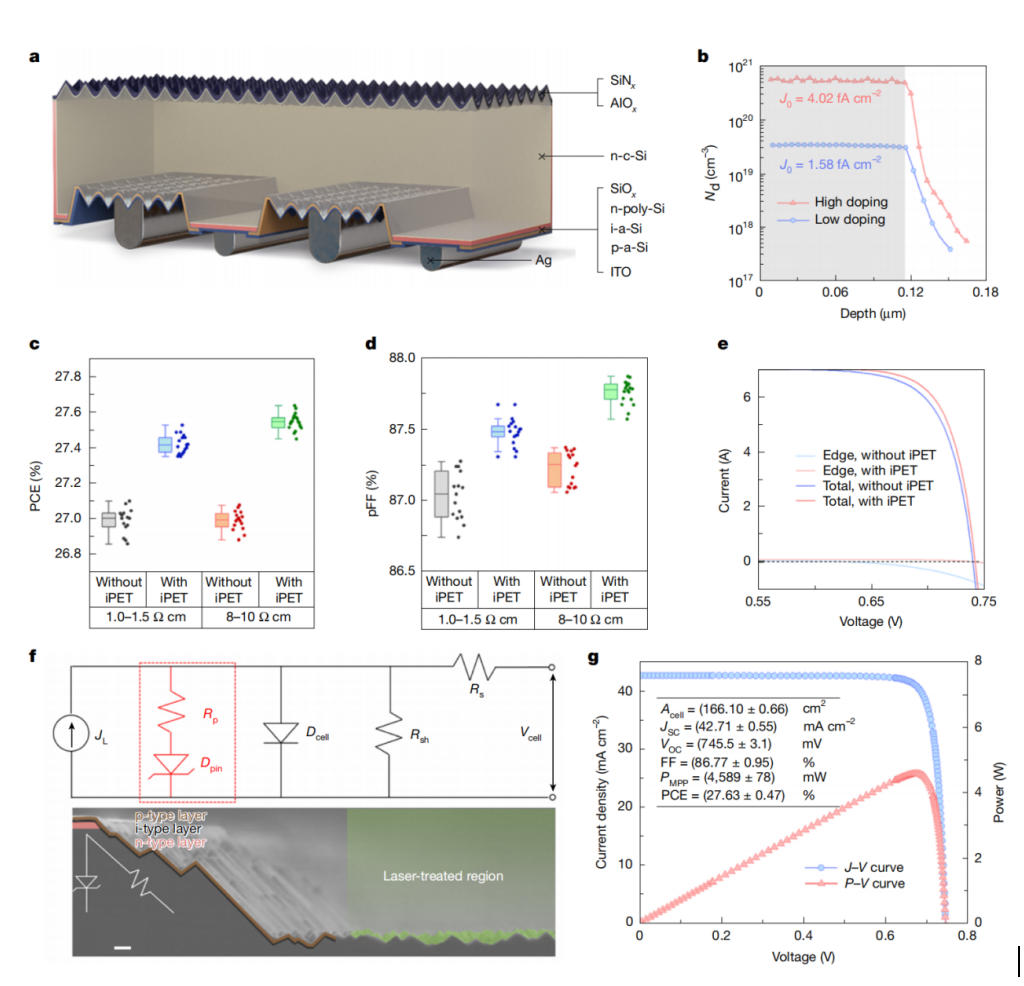

成果一:晶硅杂化背接触结构太阳电池转换效率突破27.81%

背接触结构太阳电池通过将N型和P型接触区域及电极全部置于电池背面,最大限度地减少了正面的遮光损失,是晶硅光伏持续突破转换效率的必然选择。然而,受限于P型接触区的钝化性能和接触电阻指标难以同步达标、载流子纵向传输与横向漏电难以同时兼顾、边缘区域存在复合和漏电等核心挑战,严重限制了该高效电池结构的潜力发挥。针对以上三方面难题,团队创新性地开发了一种融合了激光诱导晶化和原位边缘钝化的非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)太阳电池。主要创新点有以下三方面。

在P型区域采用低温工艺的非晶硅接触,在N型区域采用高温工艺的多晶硅接触,分别构建出了优异的P型和N型钝化接触。

针对P型非晶硅接触层垂直方向导电率差的难题,开发出激光诱导局域晶化技术,仅将金字塔尖的亚微米尺度区域转化为纳米晶硅,使垂直方向的接触电阻率大幅降低,但其它区域原有非晶硅膜层保持了极性交叠区较小的横向漏电性能。

开发了原位边缘钝化技术,在电池制造过程中同步为脆弱的切割边缘“穿上”牢固的钝化外衣,有效抑制了边缘区域的载流子复合。基于器件优异的全钝化表面和电学性能表现,研究团队进一步构建出了一个将二极管的理想因子与载流子损失机制相关联的新的物理模型,定量描述了不同复合机制对理想因子的影响,阐明了体复合和表面复合对填充因子的制约原理,为高性能电池设计提供了清晰的理论指导。

HIBC太阳电池的关键光电性能。

成果二:全硅片尺寸的轻质柔性钙钛矿晶硅叠层器件

钙钛矿/晶硅叠层电池技术通过融合两种半导体材料的优势,将理论效率大幅推高,是公认的新一代颠覆性光伏技术。传统固有认知认为单晶硅是刚性脆性材料,然而硅的原子结构具有一定弹性形变能力,当硅片厚度降至几十微米(传统硅片厚度通常约为120-200微米)时,纵使其弯曲半径低于2厘米,硅片表面应力仍然低于其本征断裂阈值,而不会产生裂纹,因此超薄硅片可以满足轻质柔性器件的形变需求。然而钙钛矿功能层在反复弯曲和温度变化下界面极易分层失效,导致其使用寿命大大降低。

为了解决这一问题,研发团队采用创新优化的工艺结构设计,构建出疏松加致密的双层缓冲层设计,精心设计的疏松SnOx层能像弹簧床垫一样吸收和耗散应变能,有效缓解制备过程中离子轰击和后续使用中形变带来的机械应力; 而致密的SnOx层可确保高效的界面电荷提取和稳固的电学连接。

这种双层结构设计在微纳米尺度上精准化解了应力缓冲与高效传输的需求矛盾,确保了叠层器件在获得出色耐弯曲特性的同时,兼容了优异发电能力。团队在基于仅60微米厚的超薄全硅片叠层器件上实现了近30%的功率转换效率,超薄叠层器件可以实现对折,弯曲半径达1.5厘米,重量不到4.4克,单位重量功率高达1.77W/g。在实验室小尺寸上,团队同时实现了33.4%国际权威认证转换效率纪录,研究工作充分展示了该叠层电池结构在效率和抗弯曲疲劳性的优越性,以及它未来的应用潜力。

创纪录效率的柔性叠层电池。图片均由论文作者单位提供

相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09681-w;

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09835-w

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。