|

|

|

|

|

高原菌群成为产业“活水”:兰州大学团队点亮大健康新路径 |

|

|

兰州大学生命科学学院的微生物实验室里,培养皿井然有序排放,数以百计的菌株在精准调控的环境中悄然生长——这里,是张春江教授团队探寻肠道菌群奥秘的“核心阵地”,更是陇原大地大健康产业的发展沃土。

从祁连山下走出,到成为甘肃本土科研工作者,张春江心怀感恩,匠石斫垩,带着对陇原大地的深厚情感,深耕西北独特微生物资源领域,带领团队在科研与产业的交汇点上,走出了一条“科研破题、产业落地、人才筑基”的特色路径,让高原深处的菌群宝藏,成为点亮大健康产业的璀璨星火。

张春江参观调研中药种植基地 。兰州大学供图。

张春江参观调研中药种植基地 。兰州大学供图。

科研破题:从高原沃土挖掘“菌”力宝藏

“西北的高海拔、低氧、强日照、大温差,藏着微生物的‘黄金基因密码’。”谈及团队研究核心方向,张春江说道。“西北高原微生物兼具强劲抗逆性与独特发酵优势,而甘肃作为中药材大省,“微生物+中药”的创新组合,正成为破解大健康产业发展难题的密钥之一。”

团队研究的起点,始终锚定解决现实问题的笃行与坚守。这份对“学以致用”的执着,是团队始终不渝的精神底色。“最早决定做肠道菌群研究,是亲眼目睹了太多人饱受肠道问题困扰,其中就有我的母亲,当我的母亲也成为其中一员时,这个问题于我便从“他们”变成了“我们”,再也无法安坐于理论的象牙塔内。”张春江的话语中带着共情与执着,“科研当扎根现实,唯有将实验室探索与临床刚性需求紧密结合,研究才有真正的价值。”这一理念,成为团队前行的根本遵循。

为摸清高原微生物益生菌资源“家底”,开启了长达数年的寻菌之旅,足迹遍布甘、青、藏、新、宁等高海拔、人烟稀少、自然环境污染非常小的少数民族居住地。“在藏区采样时,面对语言障碍,我们或让藏族研究生翻译,或邀当地群众带路—只为收集那些未受外界干扰的珍贵微生物资源。”张春江回忆道。

团队记录了以武威—陇南线为界,不同海拔、气温和pH值条件下西北特色发酵食品的菌株差异,西线乳酸菌丰度高,优势菌以植物乳杆菌聚多;东线优势菌以植物乳杆菌与乳酸片球菌,肠道耐受性更强;兰州、白银地区则独以醋酸乳杆菌为优势菌。“这些发现,为功能性菌株筛选筑牢了基础。”张春江介绍。

十年磨一剑,当内容详实的区域菌株图谱呈现在团队面前时,所有寒暑成为黎明朝露。团队已建成“西北高原功能益生菌菌种库”和“西北高原发酵中药用菌种库”,收集样品500多余份,分离菌株数千株,其中4株功能性菌种获国家发明专利授权。“在我们心里,GL-5与TSL6远不止是‘明星菌株’。”张春江饶有兴致地介绍,“它们独特的生命力,或许正是未来解锁某些难题的关键。”

目前,团队已与甘肃省中医院、兰州大学第一医院,兰州大学第二医院,甘肃惠康健康管理中心等单位密切合作,在益生菌发酵中药、功能性肠病,焦虑抑郁、抗幽门螺旋杆菌的临床研究。“研究证实,GL-5菌株高抗氧化性能改善炎症性肠病,GL-5与TSL6复合菌可有效改善焦虑抑郁共病胃肠功能障碍。”张春江介绍,在帕金森病研究中,团队发现肠道菌群紊乱会导致α- 突触核蛋白沉积,随即以该蛋白为靶点,利用菌株 PL29 及 GL-5 重塑菌群生态,通过调节 IL-13Rα1–JAK–STAT6 炎症信号轴,抑制肠胶质细胞异常活化,减轻病理损伤。

糖尿病研究领域,团队揭示“肠道代谢碳源–免疫炎症–胰岛素信号”耦合机制,筛选出可降低单糖水平的功能性菌株,提出“肠道代谢屏障”防治新路径。针对糖尿病、帕金森等慢病,已筛选出候选菌株并进入动物实验阶段,希望尽快为临床干预提供以肠道菌群为靶点的防治新思路。这些扎根陇原的科研成果,不仅填补了西北肠道微生态研究的部分空白,更为甘肃大健康产业注入了核心技术动能。

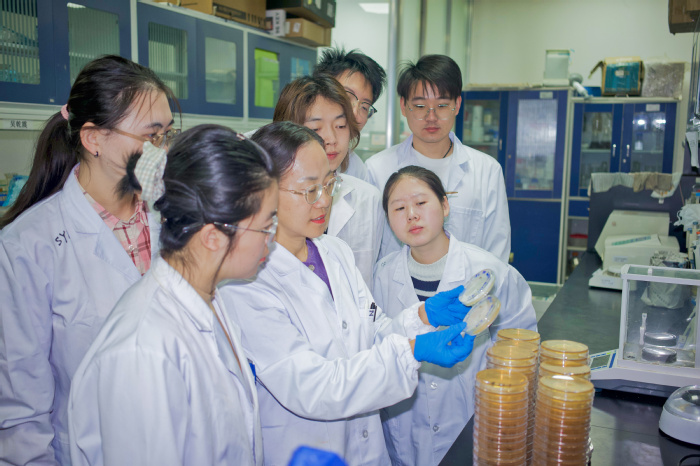

团队在进行高原益生菌的培养分离。兰州大学供图。

团队在进行高原益生菌的培养分离。兰州大学供图。

产业破局:让“菌”成果结出“陇”硕果

“实验室中的菌株,唯有走进生产线,方可真正造福百姓。”在张春江看来,产业落地是科研的最终归宿。从甘肃本土企业到沿海乃至海外厂商,张春江带领团队以技术为纽带,让西北的“菌”成果,结出了实实在在的产业“硕果”。

合作的起点,源于本土企业的信任。张春江回忆道:“起初,兰州大学经济系校友委托我们研发抗幽门螺旋杆菌功能性益生菌,产品以稳定效果赢得市场认可后,双方又携手推进糖尿病干预产品开发。”

针对甘肃中医药企业产品以原药材外销附加值偏低的痛点,团队基于肠道菌群与中药相互作用的科学原理,率先提出益生菌发酵中药研发路径,推动药食同源中药向高价值“功能性食品”升级。

针对甘肃特色国家地理认证标志品种--苦水玫瑰,以及甘肃大宗道地药材品种--黄芪,党参,当归,肉苁蓉等,相继研发了发酵中药系列口服液,并成功转化上市,为甘肃本地企业科技赋能,提高了产业竞争力。

“我们的优势,在于‘菌药适配’的独特性。”张春江解释,“发酵中药绝非随意搭配菌株,而是经过大量实验验证的精准适配,发酵后的中药药性更纯、药效更优。”

例如,黄芪发酵后,活性单体毛蕊异黄酮苷元含量显著提升124%,显著改善功能性肠病,适用于腹泻,腹痛等肠紊乱症状。燥性降低13%,可以改善直接服用黄芪引起的上火;发酵当归成果在第三届全国中医药大会上,荣获2023年度中医药抗衰老十大高影响力研究。肉苁蓉发酵后,机体排出乳酸时间缩短28.97%,上市后用户反馈良好,可显著改善中年人群的睡眠质量和夜尿等症状。“这些发现都非常神奇,”她强调,“我们运用多组学、肠道菌群等研究方法,揭示了菌株与中药相互作用的机制,让‘增效’有了科学依据,部分菌株还能适配多种中药。”

在与国内某知名药企的校企合作中,张春江提及:“我们携手建立了发酵中药研究中心,从车间生产线到研发全程把关,让‘甘肃产’益生菌发酵中药拥有了标准化基地。”

“我们应属于国内比较早提出“益生菌+药食同源”产品开发理念的团队,基于益生菌、中药与肠道菌群的协同作用,余甘子益生菌、当归益生菌是重点产品”。张春江说道。其中当归益生菌更侧重女性健康:能改善女性经期腹痛、更年期不适,还对肠炎有效;余甘子益生菌侧重解酒保肝:同时对便秘和男性三高问题也有改善作用,很受市场认可。在兰州大学第二医院的临床应用中,患者也给出了很好的反馈。

此外,发酵中药系列产品在转化企业成功商业运营下,已进入全国Ole超市销售,“发酵中药已作为企业重点布局产业,上市不到两年产值达数千万以上,原以为华南,华东地区Ole超市上架了该系列,当在兰州万象城Ole超市无意看到我们研发的发酵肉苁蓉,发酵黄芪口服液等产品,非常欣喜。”张春江说。

如今,合作已延伸至全国乃至海外。在全国肠道大会上,张春江荣幸受邀在《肠道》栏目发表演讲,并借助这一专业知名平台与同行交流、推广研究成果。

“宁波某企业看中我们的技术,尚未走完合同流程便预付款引入TSL6专利菌株,产业化生产后菌粉成功出口欧美。”张春江补充道,“深圳某企业借助 GL-5 三联菌解决药物研发中的腹泻难题,助力产品销量提升。”谈及与澳门企业合作,她分享道:“澳门企业引入了我们的药食同源天麻益生菌和黄芪多糖益生元,开发的产品已正式上市,进一步拓展了该技术的覆盖范围。”

“我们研发的出发点是肠道菌群与人体健康的发病机制关系——肠道是人体的第二大脑、肠道是人体最大的免疫器官、衰老始于肠道、通过维护菌群平衡守护身心健康。我们研发的系列肠道微生态调节剂,首先以预防改善慢病,健康管理防止疾病的发生,然后进一步在临床中做到辅助治疗,减轻患者痛苦。同时用技术为地方经济注入新活力。”

秉持这一初心,2024年团队推动成立甘肃省生物工程学会肠道菌群分会专业委员会,合作企业牵头获批甘肃省中药发酵工程研究中心,张春江坦言:“依托这些平台整合资源,甘肃大健康产业的发展将更具方向感和底气。”

张春江带学生在生产线做中试。兰州大学供图。

张春江带学生在生产线做中试。兰州大学供图。

人才赋能:让肠菌科研薪火生生不息

推动西北地区肠道菌群项目研究实现更深层次产学研一体化的进程中,张春江始终把人才培养置于核心地位,依托学校与地方政府、企业的合作机制,促使年轻科研人员在甘肃这片土地上成长、扎根。

团队创新探索“产、学、研”协同模式,实现技术研发、产品开发与人才培养三位一体、良性循环。“在专业型硕士培养中,我们与企业共建校企联合培养基地,让学生在求学阶段就能从实验室走向产业一线,助力企业突破技术瓶颈。”张春江介绍,业界专家以行业导师身份参与研究生培养,实现理论与实践的深度融合。“我们学校跟企业搭建出这样一个平台,可以实现技术研发、产品开发、人才培养的同步进行。”

团队与全国各地多家企业开展合作,也为企业输出更多优秀人才,打出了响亮的兰大名片。团队和甘肃中医药大学联合培养的学生,通过“带行政编入企”,毕业后在合作企业成功入职;2025年毕业的硕士生,在团队合作项目中表现突出被企业引进人才,成为公司的技术骨干。“我们还有2024年毕业的研究生,因优秀的综合实践能力,在千人应聘竞争中成功拿到了唯一的‘进京户口’。”提起他们,张春江教授的眼底不自觉地闪烁着欣慰。

在团队管理方面,张春江秉持“严管厚爱”理念,建立了完善的实验室制度,尤其强调实验室考勤和安全以及卫生工作。“我们会将学生管理划分为学术组、公共事务组、成果组等若干小组,每周以小组形式开展会议交流,每月进行一对一汇报,以此确保科研进度与他们综合能力的培养能够同步推进。”

采访中了解到,生活中张春江教授给予学生“暖心关怀”。在学生们心中“宛如妈妈一般”,常常将“身体是科研的本钱”这句话挂在嘴边,督促大家锻炼身体、规律作息、健康饮食、管理好情绪和压力。团队每年新生入学举行羽毛球比赛迎新、新年组织黄河徒步团建活动。她强调:“从事肠道菌群研究的人,要懂得健康生活的真谛,从而更加热爱生活。”

“为天地立心,为生民立命”,张春江将这句古训深植团队理念,以“心中得有火,眼里要有光,肠道有力量”作为团队座右铭。从实验室的微观世界到产业化的宏图,从菌株筛选到工艺构建,再到青年人才培养,她的团队构建了一个完整的创新闭环。他们以肠道菌群为支点,发掘西北微生物资源优势,将科学微光锻造成照亮陇原大健康产业的火炬,用毕生所学,书写对这片土地最深沉的报答。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。