中国科学院院士、华东理工大学教授朱为宏与该校教授郭志前团队,提出“自上而下”的衰老量化研究策略,并建立了基于荧光寿命成像的衰老检测(S-FLIM)新策略,成功构建超敏分子探针“荧光寿命衰老时钟”,实现从细胞到生物个体衰老进程的动态检测与长寿个体鉴定,为衰老生物学研究和抗衰老干预研究提供可视化的新型技术手段。相关研究成果于11月6日发表于《自然-衰老》。

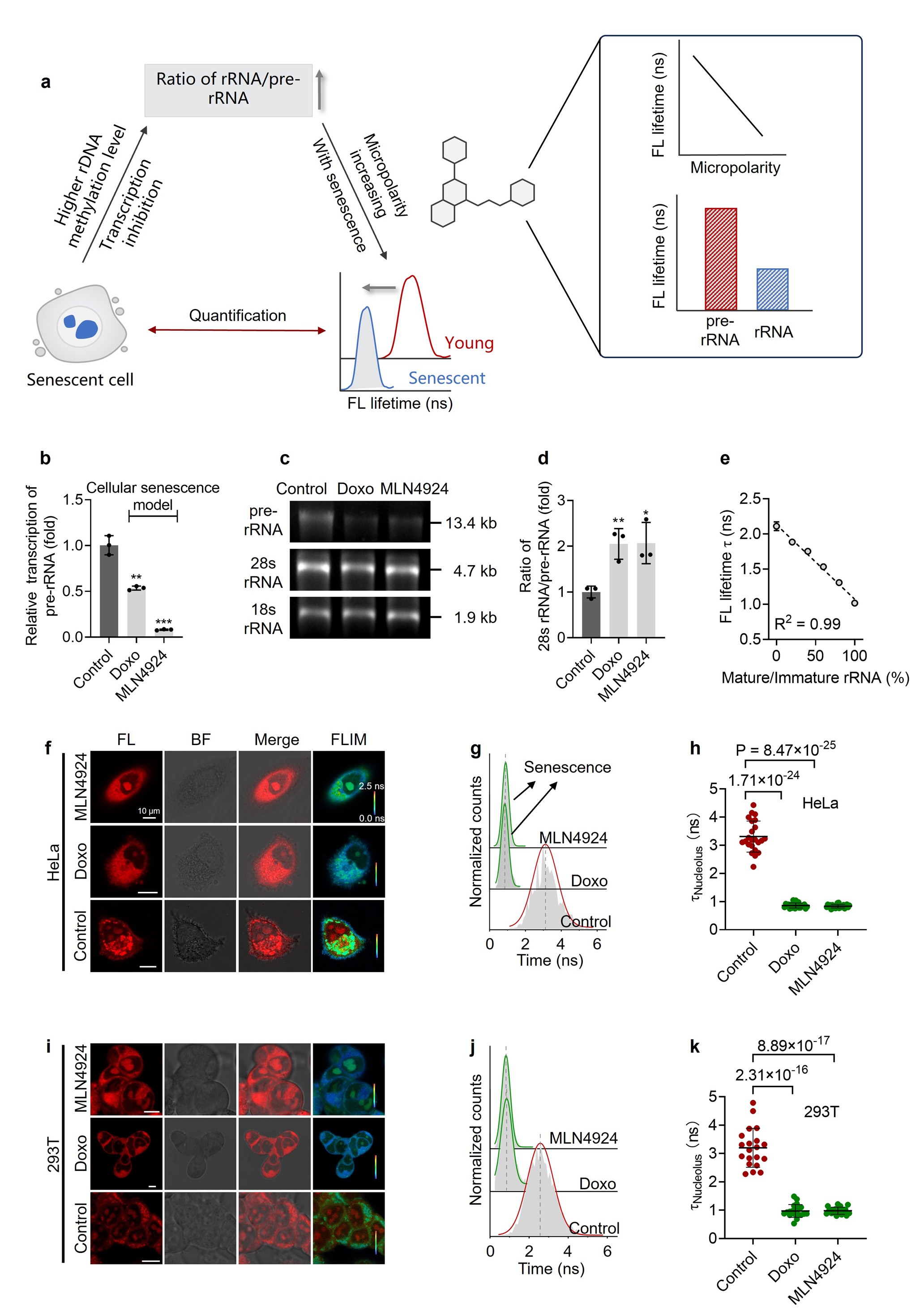

衰老是全球人口老龄化背景下的核心科学问题,其特征是时间依赖性的功能衰退,与多种慢性疾病密切相关。在细胞衰老过程中,核仁伴随的DNA甲基化变化会引起成熟核糖体RNA(rRNA)与前体rRNA比例的改变,导致核仁凝聚体微极性的动态变化。当前量化衰老的方法主要依赖于表观遗传学时钟这一“静态”指标,如何将其转化为动态、可视化的“读数”,仍是一大挑战。

为解决此问题,研究团队基于S-FLIM策略,自主设计并制备了杂交新型黄菁染料。该染料能高效结合rRNA,其荧光寿命对核仁的微极性变化表现出高度灵敏的响应特性。

研究团队进一步建立的荧光寿命衰老时钟,具有实时动态量化、跨尺度应用兼容的特点,可在活细胞、组织乃至活体动物水平直接成像,将检测时间缩短至1.5小时。在检测过程中,核心目标染料FLP1在结合rRNA后可产生高达410倍荧光增强,而其荧光寿命与核仁微极性线性相关,能够直接反映细胞衰老状态。由此,可通过荧光信号有效区分增殖细胞与衰老细胞,并识别衰老的早期表型,为衰老生物学研究提供了高时空分辨、可视化的新型分析工具。

荧光寿命成像对细胞衰老过程的实时、定量化检测。图片由研究团队提供

荧光寿命成像对细胞衰老过程的实时、定量化检测。图片由研究团队提供

研究团队利用小鼠模型、人类志愿者(18-73岁)血液样本及线虫中开展了系列实验。结果显示,荧光寿命衰老时钟能够跨物种、动态、定量地反映衰老状态,为衰老生物学研究及长寿机制解析提供了强有力的工具。考虑到血液样本易获取的特性,S-FLIM策略有望用于个体化衰老评估、抗衰老药物筛选及疗效监测。

研究团队表示,S-FLIM策略将助力推动衰老细胞图谱构建、器官特异性衰老轨迹解码,并在临床中用于患者分层、干预措施优化,为延长健康寿命提供技术支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43587-025-01001-1

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。