中国科学院上海药物研究所研究员郝沛团队和中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员李轩团队合作,开发了一种新型RNA单碱基(C>U)编辑工具AMBER,并在细胞和小鼠动物模型体内实现对多个靶标基因RNA转录本的精准编辑,为基于RNA编辑的遗传病治疗策略开拓了新技术路径,同时进一步丰富了RNA编辑工具库。相关研究成果11月7日发表于美国《国家科学院院刊》。

以CRISPR为代表的基因编辑技术为遗传疾病治疗带来了希望。相比于直接作用于基因组的DNA编辑技术,RNA编辑技术具有可逆性及时空可调性,在安全性方面展现出巨大潜力。目前,RNA单碱基编辑技术主要聚焦于腺嘌呤向次黄嘌呤(A>I)和胞嘧啶向尿嘧啶(C>U)的两类转换。其中,A>I编辑系统已在临床转化方面取得初步进展,而C>U碱基编辑技术的发展则相对滞后。现有C>U碱基编辑工具主要依赖细菌来源的CRISPR-Cas(如Cas13家族)蛋白实现靶向定位,或采用兼具DNA与RNA脱氨活性的天然APOBEC家族酶。这些RNA编辑工具普遍存在高免疫原性引起人体排斥、分子尺寸大难以递送,以及潜在的DNA脱靶导致基因突变等问题,严重限制了其临床应用前景。

研究合作团队选择基于人源的腺苷脱氨酶ADAR2的结构底盘,将此前报道的RESCUE-S编辑体系的17个关键突变,引入到ADAR2蛋白的催化结构区域,构建了直接利用ADAR2蛋白的天然双链RNA结合域(dsRBD)实现靶向定位、人源化的C>U RNA编辑系统AMBER。

研究团队以突变的绿色荧光蛋白(eGFP)为模型进行验证,发现在引导RNA的作用下,AMBER成功实现特定位点的C>U定点编辑,并恢复了eGFP的荧光活性,证实了将ADAR2蛋白改造为双链RNA底物特异的RNA(C>U)编辑酶的可行性。

随后,研究人员在多种细胞系中系统评估了AMBER的编辑性能,并采用了多种策略优化引导RNA的设计,完善了AMBER高效精准的C>U碱基编辑条件,减少了旁观脱靶编辑副作用,使AMBER成为一个低免疫原性、高性能的RNA 编辑治疗工具。。

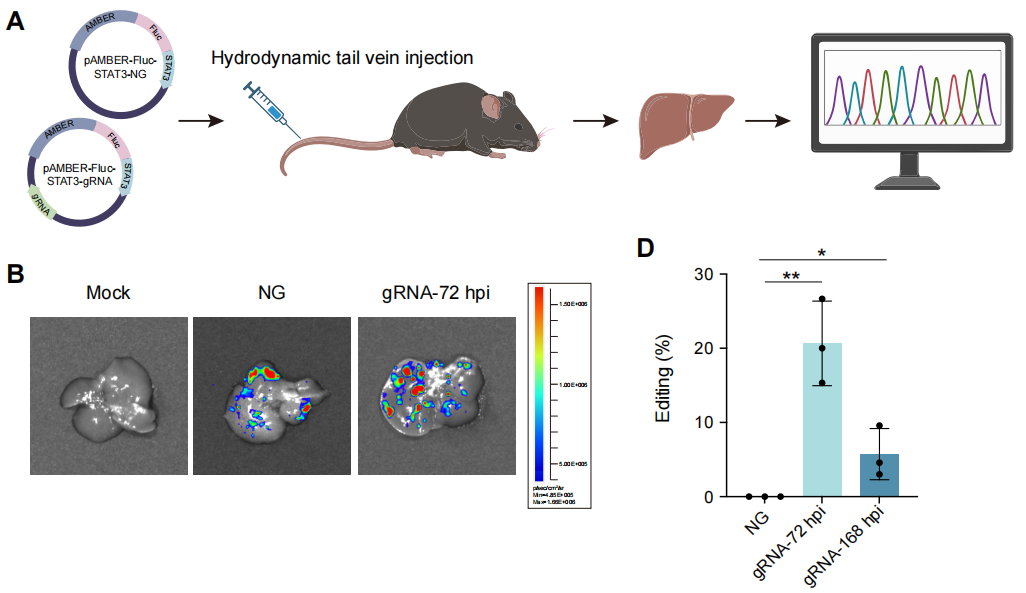

为评估其临床治疗应用潜力,研究团队将编码AMBER的DNA载体递送至小鼠体内,生物荧光显示AMBER富集到小鼠肝脏,转录组测序证实AMBER在小鼠肝组织中实现对RNA靶标的高效编辑,同时对小鼠肝脏全转录组的影响极小,展现了AMBER在体内的良好安全性。

AMBER编辑器在小鼠肝脏中的表达及编辑功能验证。图片由研究团队提供

AMBER编辑器在小鼠肝脏中的表达及编辑功能验证。图片由研究团队提供

相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2505269122

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。