中国科学院南海海洋研究所特聘研究员林间团队联合英国帝国理工学院、西班牙海洋研究所和广州海洋地质调查局等单位,在北印度洋莫克兰俯冲断裂三维结构物性对地震控制机理研究方面取得重要进展,成功揭示俯冲地形对地震触发和破裂传播终止的双重作用。相关成果近日发表于《地球物理研究杂志:固体地球》(Journal of Geophysical Research: Solid Earth)。

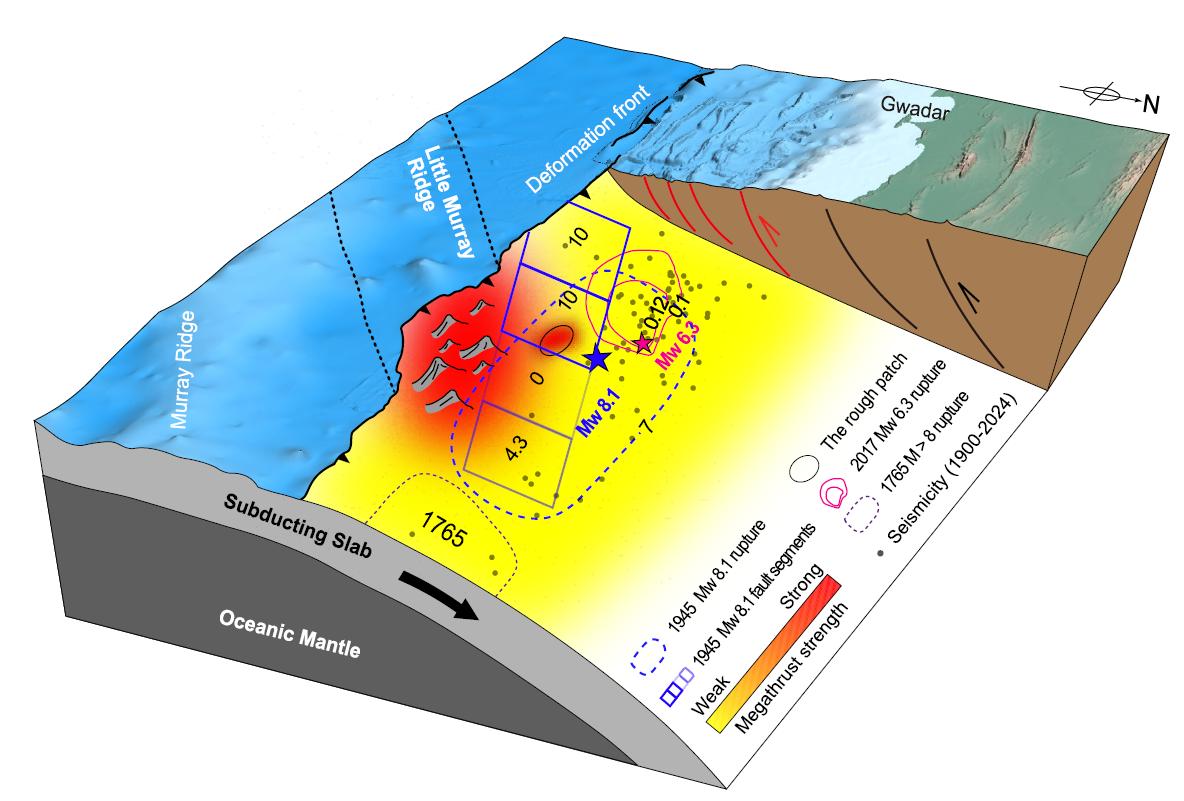

莫克兰逆冲大断裂的三维结构与力学性质对大地震的控制机理示意。研究团队供图

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所博士生徐浩波表示,俯冲带是全球地震和海啸最活跃的区域之一。海底地形如海山、洋底高原、海岭等在俯冲过程中如何影响地震的触发与破裂传播,长期以来是国际地球科学界的研究热点和争议焦点。一种观点认为,这些地形可作为“地震凹凸体”(asperity),增强断层局部强度,促进地震成核;另一种观点则认为其充当“地震障碍体”,弱化断层、阻碍应变积累与破裂扩展。厘清这一问题对于准确评估俯冲带地震和海啸风险至关重要。

在国家自然科学基金等项目资助下,研究团队以位于北印度洋莫克兰俯冲带的小穆里海岭为研究对象,该区域因其地形与板块边界断裂、地震活动高度耦合,成为研究俯冲地形与大地震关系的天然实验室。通过对约6000多公里多道反射地震数据的系统解析,团队精细刻画了该区域逆冲大断裂的三维几何结构,并结合临界库伦楔理论,定量估算了断层面的视摩擦系数与剪切应力。

研究发现,小穆里海岭俯冲区域的断层面结构粗糙,视摩擦系数和剪切应力显著高于周围区域;而邻近海山俯冲区则断层面较为平滑,力学强度较低。这种结构差异直接决定了地震破裂行为:破裂更易沿平滑、低强度断层面远距离传播,而在粗糙、高强度区域受到显著阻碍。研究进一步指出,1945年发生在该区域的Mw 8.1级大地震很可能起源于一个粗糙且高强度的板块界面区域。

基于上述发现,研究团队提出俯冲地形在地震过程中具有“双重角色”:在地震成核阶段,粗糙地形区域因高强度耦合成为潜在震源区;而在破裂传播阶段,这些区域又可作为天然屏障,有效阻止破裂进一步扩展。这一发现挑战了传统单一视角的认识,为理解俯冲带地震机制提供了新的理论框架。

该研究还指出,全球范围内类似的海山俯冲区域可能普遍存在地震风险被低估的问题。团队发展的“断层分段与地震风险评估”新方法,有望为全球俯冲带地震与海啸灾害的精准预测提供关键技术支撑。

论文通讯作者、中国科学院南海海洋研究所研究员杨晓东表示,该研究不仅深化了对逆冲断裂结构与地震活动关系的科学认知,也为全球地震灾害风险评估提供了新的观测依据和方法路径,具有重要的科学价值与社会意义。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025JB031876

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。