近日,中国科学院南海海洋研究所研究员王春在团队系统揭示了在全球变暖背景下热带三大洋对西北太平洋反气旋(WNPAC)增强的相对贡献及作用机制。相关成果发表于《Npj 气候与大气科学》(npj Climate and Atmospheric Science)。

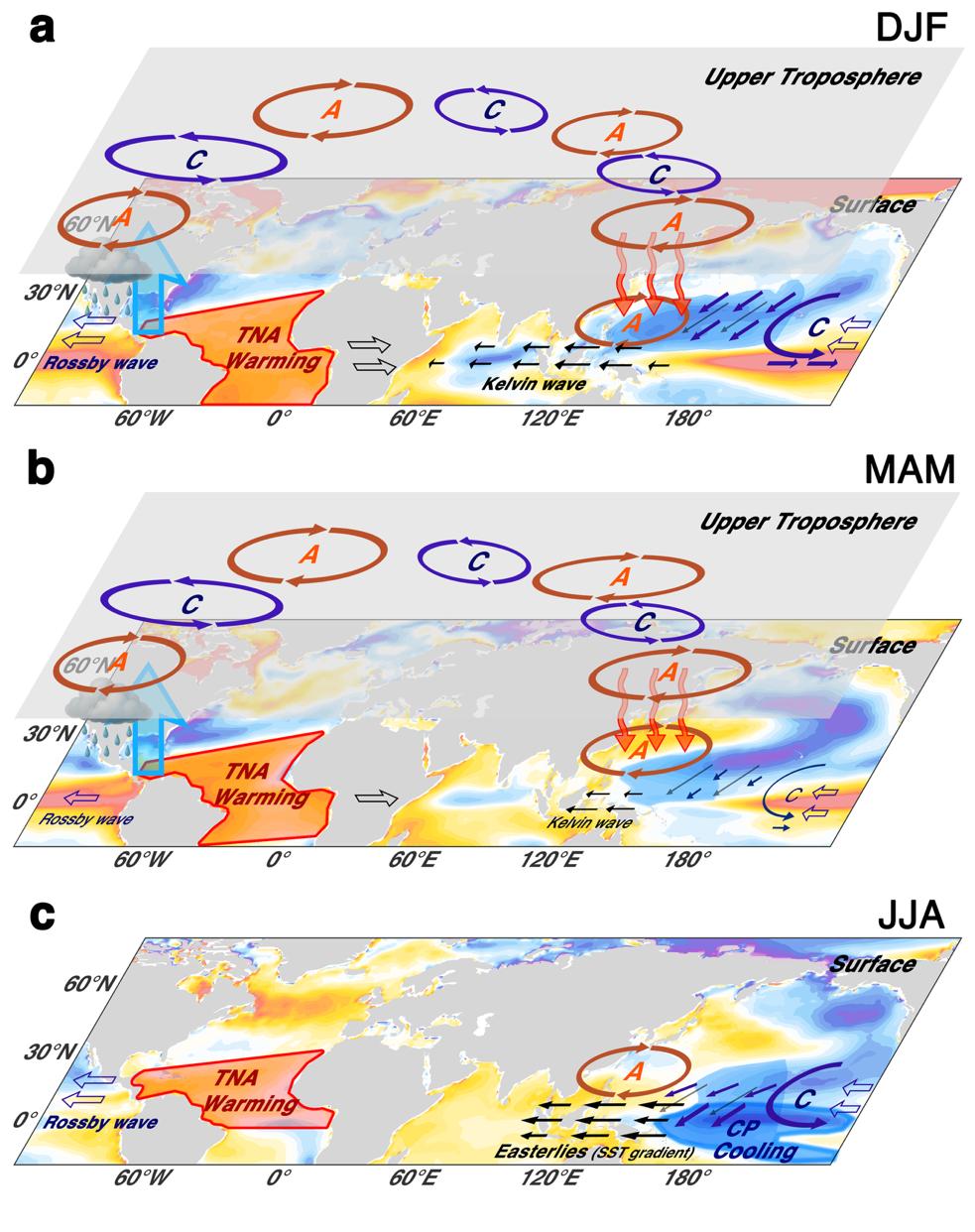

全球变暖下三大洋对WNPAC增强的作用机制。研究团队供图

WNPAC是调控东亚夏季风强度与极端气候事件的核心环流系统,其强度和位置变化受热带太平洋、大西洋与印度洋海温变化的协同影响,直接影响中国东部汛期降水、旱涝格局与高温事件。先前研究多集中在单一海盆或单一季节,而缺乏三大洋整体视角的定量评估。

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所博士研究生鲁志远表示,在国家自然科学基金等项目资助下,研究人员利用最新的第六阶段耦合模式比较计划(CMIP6)多模式模拟,首次系统量化了未来温室气体排放情景下三大洋在不同季节对WNPAC的贡献及变化趋势。

研究发现,在全球变暖背景下,WNPAC在冬、春、夏三季均显著增强,主要受大西洋和太平洋海温变化驱动。其中,大西洋通过增强赤道波响应和准定常罗斯贝波列,在冬季和春季发挥越来越重要的作用;夏季则以赤道罗斯贝波机制为主。太平洋在夏季的贡献最强,其机制主要来自印太暖池与中西太平洋之间增强的海温梯度引发的异常东风。相比之下,印度洋的影响在未来气候中相对较弱且较为稳定。

该研究为理解未来全球变暖下三大洋对WNPAC的影响和季节性机制提供了新的定量框架,并凸显了大西洋和太平洋在塑造未来东亚气候变化中日益重要的地位。研究成果表明,随着全球变暖加剧,未来东亚地区的极端气候事件将愈发频繁。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01232-4

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。