|

|

|

|

|

南美蟛蜞菊主要抗虫挥发性物质及其生物合成机制获揭示 |

|

|

在国家重点研发计划等项目资助下,中国科学院华南植物园研究员曾兰亭/简曙光团队研究揭示了南美蟛蜞菊主要抗虫挥发性物质及其生物合成机制。相关成果近日在线发表于《前沿研究杂志》(Journal of Advanced Research)。

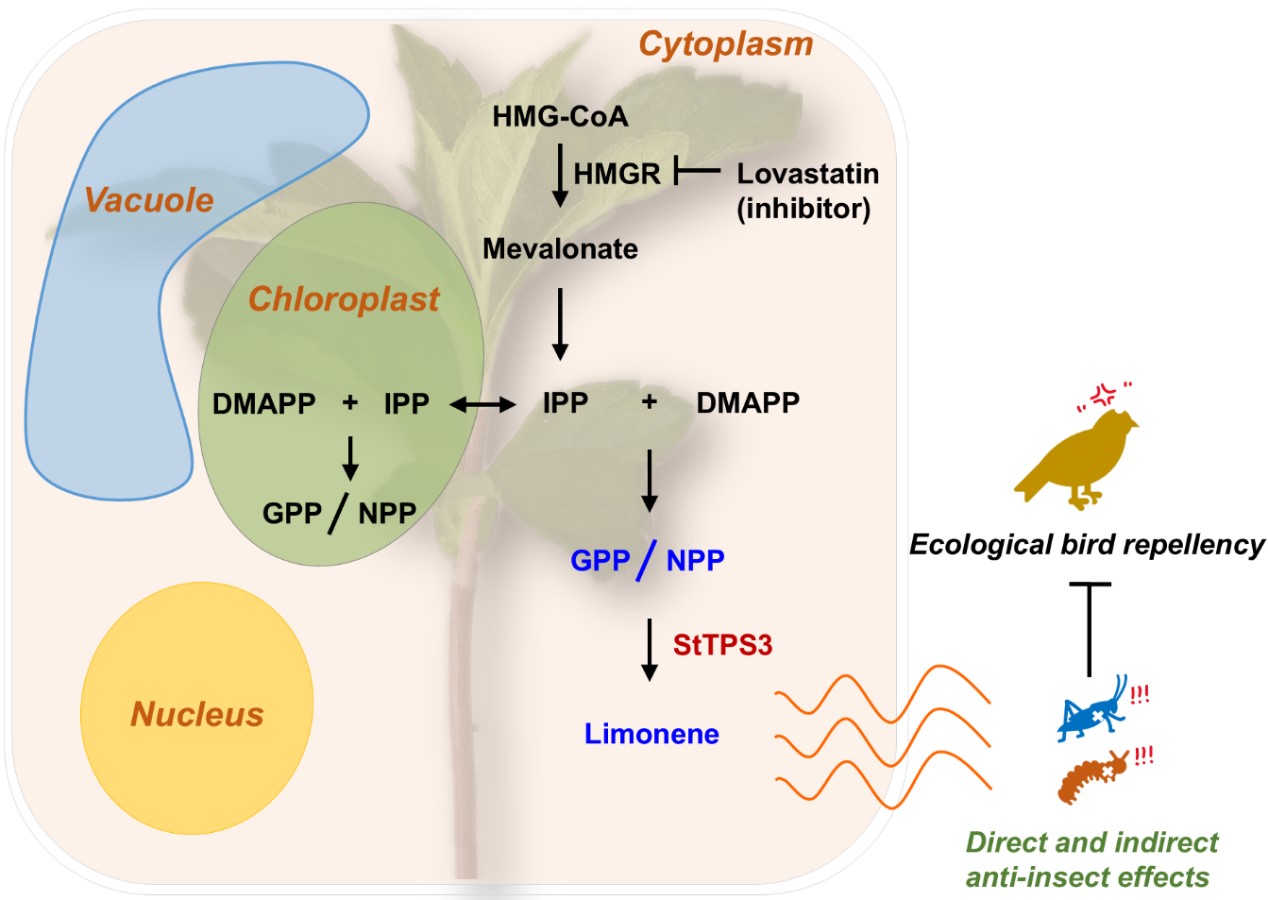

南美蟛蜞菊主要抗虫单萜物质的生物合成机制。研究团队供图

以往研究表明,在机场场道及附近种植南美蟛蜞菊能够有效降低昆虫密度、减少鸟类数量,从而降低航空鸟击事件风险。然而,南美蟛蜞菊的驱虫机制、抗虫活性物质的具体组成及其合成途径尚不明确。因此,系统解析南美蟛蜞菊中具有驱虫作用的生态防御物质及其生物合成机制,对开发针对性的绿色鸟击防控技术具有重要意义。

该研究综合运用多种实验方法,系统鉴定了南美蟛蜞菊的关键抗虫单萜化合物,并阐明了其生物合成机制。研究发现,柠檬烯、α-水芹烯和对伞花烃是南美蟛蜞菊的主要挥发性单萜,占总量的80%以上,且具有显著的抗虫功能(用于抗虫评价实验的昆虫为鸟类主要食物来源)。

体外酶活实验证实,细胞质定位的StTPS3具有广谱的底物选择性,能够同时利用香叶基焦磷酸和橙花基焦磷酸催化生成柠檬烯。代谢抑制实验进一步表明,甲羟戊酸途径的抑制会显著降低单萜物质的释放,提示在细胞质中可能存在单萜合成途径。

该研究首次从挥发性抗虫物质的角度揭示了南美蟛蜞菊在机场驱鸟及绿化管理中的应用潜力,为基于生态防御物质作用的鸟击防控策略提供了科学依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.jare.2025.01.047

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。