想象一个场景:在一间陌生的房间里,一张小床旁摆放着各种科研仪器,你的全身被贴上30多个电极贴片。此时,你需要做的是在这里睡一个晚上,你能做到吗?如果你还是一名睡眠障碍症的患者呢?

这并不是什么“挑战项目”,而是目前对严重睡眠障碍患者作睡眠信息采集与监测的常用手段。患者在睡眠过程中,30多个电极会全面记录其呼吸、心跳等生物信息,以及不同睡眠阶段的时长,为医疗人员的诊断提供依据。

不过,这一切的前提是——你能睡得着。

“人的一生有1/3的时间处于睡眠状态,但我们对于睡眠状态的感知却很困难。”接受《中国科学报》采访时,南京理工大学电子工程与光电技术学院教授洪弘表示,传统方式费时、费力,而且由于患者处于陌生环境,其数据也不一定准确。正因如此,非接触式睡眠监测技术成为了睡眠监测领域的重要技术研发方向。

不久前,洪弘团队就在该方向上走出一大步,他们成功开发出一套非接触式睡眠监测模型及远程管理平台,有望为全球睡眠健康公平性问题的解决提供一条颠覆性的技术路径。

近日,相关成果发表在国际期刊《自然-通讯》。

最完美的状态

当前,睡眠健康问题已经成为全球关注的焦点,在我国也已经是一个公共性话题。

中国睡眠研究会今年3月发布的《2025中国居民睡眠健康白皮书》显示,目前我国居民整体睡眠状况不容乐观,超过65%的受访者长期存在睡眠困扰,主要表现为夜醒、早醒、入睡困难等,多数人每周都会有1~2次睡眠困扰。

“睡眠障碍的危害并非‘睡不好觉’这么简单,其最大危害在于‘隐秘性’。”洪弘解释说,很多时候,人们对于轻度睡眠障碍不会太在意,但等到足以影响其日常生活时,往往已到了严重期,而一些诸如“睡眠呼吸障碍”等问题,严重时足以危及生命。

患有睡眠障碍的患者往往会求助于医院或睡眠中心。这些机构要做出准确诊断,前提是搜集患者的详细睡眠信息,但要得到这些信息,就需要患者如本文开头那般,经历“难熬”的一晚。

更重要的是,由于地区医疗资源的不均衡,在很多地方,患者即便想要度过这样的一晚,当地也不一定有条件支持。

同时,尽管目前市面上有很多智能手表、手环等都具有睡眠监测功能,但经过洪弘团队的监测,这些产品的准确率往往难以达到医疗级,且功能单一,只能记录使用者的睡眠时长。

“目前的现状是,普通公众或轻度睡眠障碍患者往往忽视对睡眠的监测,或用一些‘不靠谱’的消费级产品;严重睡眠障碍患者要么需要耗费大量时间和精力作接触式检测,要么受制于地区医疗资源不足,根本无从检测。”论文共同第一作者、南京理工大学教师薛彪直言,长期以来,睡眠领域研究者一直致力于让睡眠监测更便捷、舒适。

“最完美的状态是患者在家睡上一晚,就能拿到完整的睡眠监测报告。”薛彪说,他们的成果便做到了这一点。

用雷达测呼吸

洪弘团队的研究成果就像一个手机大小的盒子,只要将其放在床头两米范围内,便能不做任何身体接触的前提下,对患者睡眠时的呼吸、心跳等数据作详细记录。

至于他们如何做到这一点,就要从洪弘团队的老本行——雷达说起。

据洪弘介绍,雷达专业属于南理工的老牌专业,而他所在的电子工程与光电技术学院,其前身之一便是创建于上世纪60年代的炮兵雷达工程系。在几十年的发展中,该学院的很多技术慢慢实现了“军转民”。

在此背景下,2013年前后,洪弘团队和国外研究团队合作,共同推出了一个新概念——生物雷达。

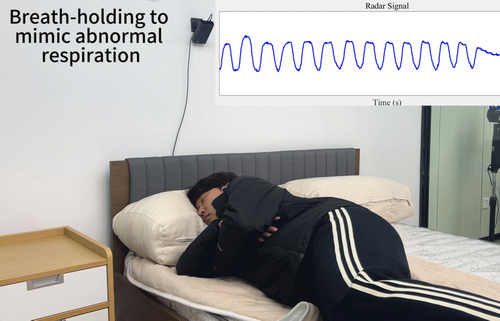

“雷达的重要用途是检测物体的运动,这种运动既可以是单向的,也可以是周期性的反复运动,而后者在生物体上有很多体现。”论文第一作者、团队博士生庄中旭举例说,人体胸腔随呼吸进行的扩张与收缩便是如此。此外,心脏的跳动也能在体表产生亚毫米级的震动。只要有足够的技术支撑,这些运动完全可以被雷达精准监测。

经过团队不懈努力,2018年左右,相关技术的研发已经基本成熟,并得到了业内普遍认可。此时,一个重要问题摆在了洪弘团队面前——这些技术在什么场景下才能发挥最大价值?

对此,他们作了很长一段时间思考,最终找到了答案。

“这项技术的理想使用状态是人体相对静止,不做快速运动,同时呼吸、心跳相对均匀。显然,睡眠状态符合上述所有要求。”庄中旭说。

但新问题接踵而来——通过生物雷达获得的信息,能否准确反映睡眠状态的变化?

想要回答这个问题,需要一份人体睡眠状态的“标准答案”。这份“答案”就藏在各大医院的睡眠科以及睡眠中心。

此后几年,研究团队构建了包含全球多种族人群、总时长超12.6万小时的超大规模睡眠数据库,并以此为基础,成功构建出一套高精准的睡眠监测模型。

研究发现,该模型能准确实现睡眠分期和呼吸暂停低通气指数的估计。在内部和外部测试集中,该模型对四阶段睡眠(入睡阶段、浅睡阶段、熟睡阶段、深睡阶段)分期准确率分别达到82.13%和79.62%,对睡眠呼吸暂停低通气指数的估计也表现出极高的稳定性和通用性。

“互补”才是最佳合作模式

2024年,洪弘团队与其他学者共同提出了一个“促进全球睡眠健康公平”的概念。在薛彪看来,这种公平的具体表现形式,就是“我们不需要去医院或睡眠中心,只需要把一个设备放在床头就能实现对睡眠的监测”。

要实现该目标,相关科研成果就不能只放在实验室里。目前,该团队已经与华为公司正式签订协议,将部分研究成果应用于后者研发的全屋智能解决方案中。除华为外,他们也正在与其他企业进行相关合作。

不过在洪弘看来,相较于将成熟技术整体转移的合作模式,他更倾向于和企业间的相互促进。

“我们希望能和企业有一些互补性。”洪弘表示,他们目前仍在不断更新迭代相关设备的软硬件系统,力求实现算法的轻量化和硬件设备的小型化,而要实现这些目标,不能单靠一个团队的努力。

“未来,可能一块硬币大小的芯片,就能实现数据的采集、存储、发送以及结果的生成,并能够实现与智能家居的深度绑定。在这方面,企业有着我们所不具备的优势。”洪弘说,“产业合作的最优状态就是优势互补,彼此成就,这也是我们未来希望达到的效果。”

相关论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64340-y

实验中,挂于墙壁上的装置正在检测受试者的睡眠状态 研究团队供图

实验中,挂于墙壁上的装置正在检测受试者的睡眠状态 研究团队供图

?

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。