中山大学中山眼科中心教授林浩添团队与清华大学教授徐枫团队合作,在前期全球首个数字面罩技术基础上,进一步研发出斜视数字标尺(DRS)。该技术仅通过智能手机录制的30秒视频,便可实现专科医生级别的斜视度自动精准测量。10月23日,相关成果发表于《新英格兰医学杂志·人工智能》(NEJM AI),并获3项发明专利授权。

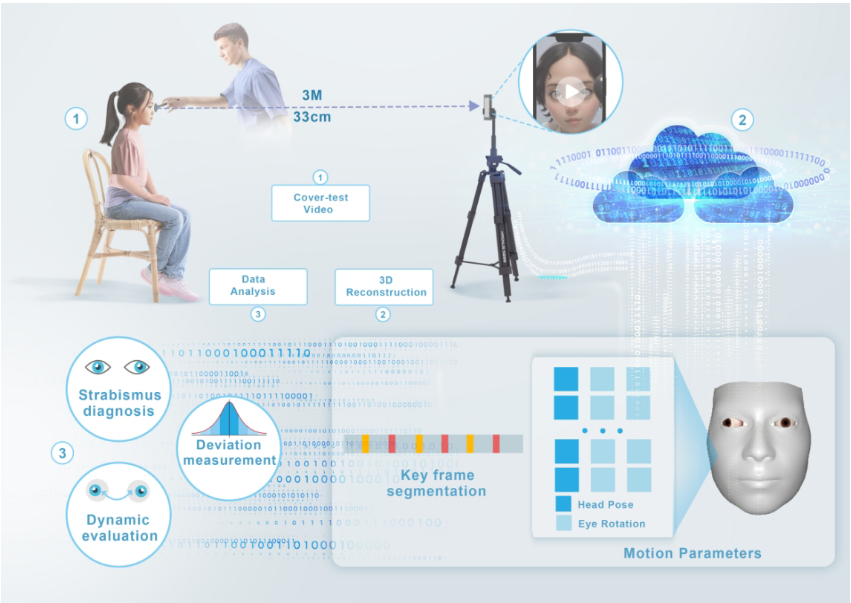

DRS的工作流程示意图。研究团队供图

DRS的工作流程示意图。研究团队供图

?

“该研究为斜视的院外自动筛查、早期诊断及居家随访带来了切实可行的解决方案。”论文共同通讯作者、中山大学中山眼科中心主任医师余新平表示,斜视作为儿童视力发育期的高发眼部疾病,早期筛查对预防不可逆弱视及立体视觉丧失至关重要。然而,儿童常缺乏对自身视觉不适的认知,非专业人员也难以察觉早期异常体征,导致斜视早期诊断困难重重。

此外,传统斜视诊断方法依赖专业医生,耗时费力,限制了其在筛查与随访中的广泛应用。既往虽已提出一些斜视自动测量方法,但因精度不足、设备成本高昂等问题,应用范围受限。因此,研发以智能手机为载体的斜视度精准测量新技术,具有重要科学价值与临床意义。

为评估DRS性能,研究团队开展了一项前瞻性多中心临床研究,在中山大学中山眼科中心、温州医科大学附属眼视光医院、深圳市眼科医院招募患者。通过将DRS测量结果与专家手工测量的三棱镜交替遮盖试验结果对比,全面评估了DRS在定量测量斜视程度、定性诊断斜视类型及动态监测间歇性外斜视三方面的性能,并与现有斜视自动测量方法进行了对比。

论文共同第一作者、中山大学中山眼科中心主治医师汪瑞昕介绍,在斜视度定量测量方面,与三棱镜交替遮盖实验(PACT)相比,DRS平均绝对误差为4.51棱镜度(PD),测量性能良好。在水平斜视度测量中,DRS与PACT一致性极高,组内相关系数ICC达0.98(95% CI,0.98-0.99)。Bland-Altman分析进一步验证,平均差为-1.1 PD,95%一致性界限为-11.5至9.4 PD,且在不同斜视类型、医院、检查距离及戴镜状态下均表现稳定。

在定性诊断方面,DRS能准确区分正位、隐性斜视、显性斜视及内斜视和外斜视。在区分眼位正常与异常时,DRS敏感性(0.974;95% CI,0.949-0.987)和特异性(0.938;95% CI,0.872-0.972)均较高。此外,在间歇性斜视检测中,DRS可动态重建复位时间和速度,为观察和测量该类疾病动态变化提供新方法。

“DRS适配智能手机等消费级设备,可推广至国内外资源有限地区,提升医疗资源可及性,为斜视筛查、随访、监测注入数字化新动力。”论文最后通讯作者林浩添指出,其团队长期致力于医工交叉研究,探索手机作为医疗的有效外延和载体,并提出基于智能手机的自我筛查-疑似的病例转诊到社区或基层医疗机构-明确的患者再转诊到大医院的“新型三级诊疗模式”。这次DRS的成果,为该体系搭载了重要一环。

相关论文信息:https://doi.org/10.1056/AIoa2401205

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。