|

|

|

|

|

新研究为锂电池产业低碳转型提出应对策略 |

|

首次定量揭示全球锂电池供应链“价值—排放”悖论 |

在全球碳中和目标驱动下,锂离子电池作为能源转型和交通电气化的核心技术,其市场规模迅速扩张。然而,这一“绿色产业”的背后,其自身的全球化产业链条也隐藏着碳排放。从上游资源开采、中游材料精炼到下游电池制造以及循环利用,锂电池供应链地理上的高度分散,不仅导致碳排放分布不均,也使得碳足迹核算与管控变得异常复杂,对全球协同减碳构成了严峻挑战。

10月22日,由北京工业大学“资源环境与循环经济”交叉学科吴玉锋教授团队牵头合作的研究成果,发表在《自然》期刊上。该研究的核心创新在于率先构建了“锂电池全生命周期可计算一般均衡(LCCGE)模型”,首次将生命周期评价的微观技术细节与可计算一般均衡模型的宏观经济动态相结合,从而精准模拟出不同政策、技术及贸易策略对全球供应链经济效益与环境足迹的连锁效应。

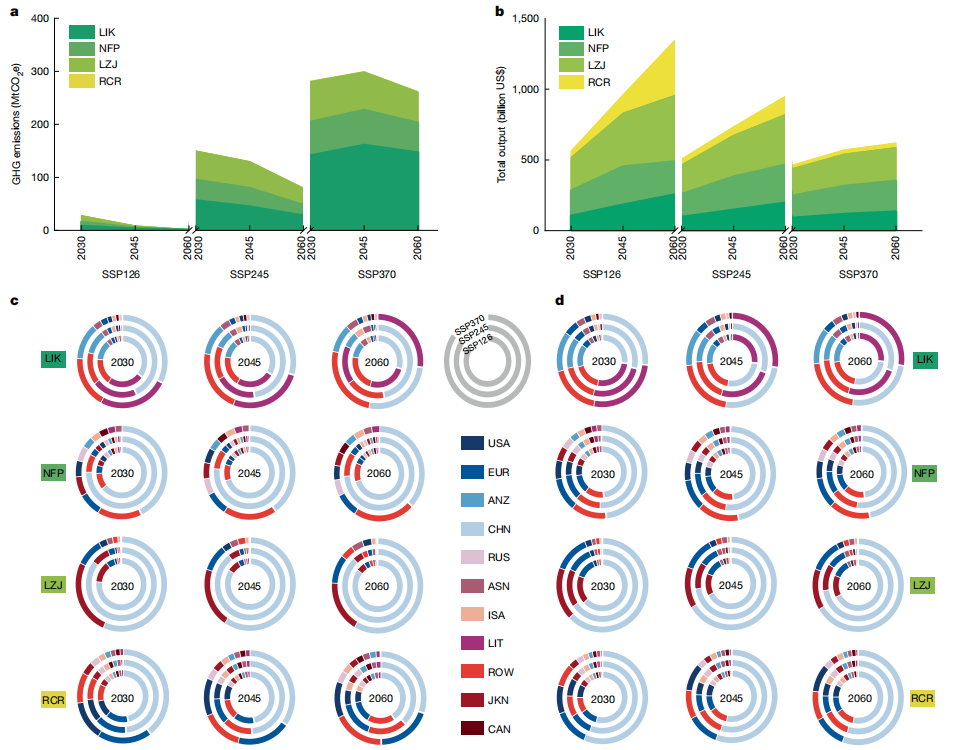

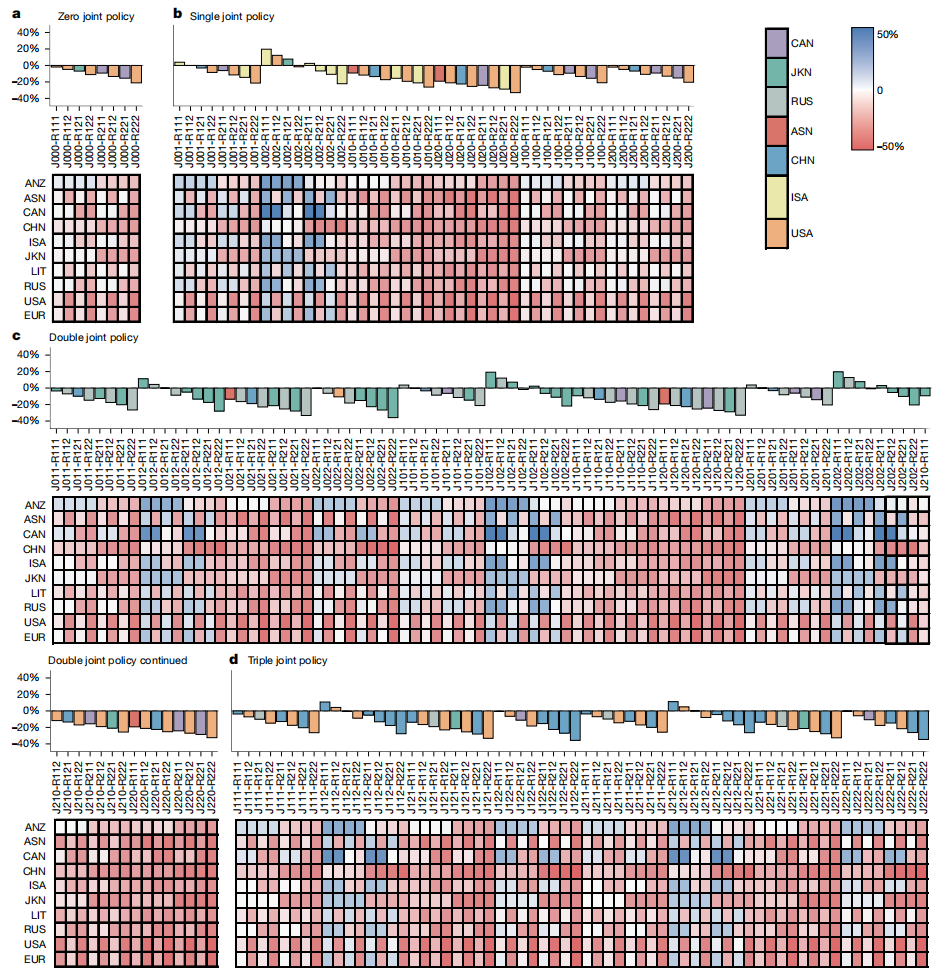

基于此模型,研究团队首次定量揭示了全球锂电池供应链中的“价值—排放”悖论:附加值较低的采矿环节,以18.78%的经济价值贡献,产生了38.52%的碳排放;附加值较高的正极材料生产环节,以34.82%的排放,创造了42.56%的经济价值。这一结构性失衡表明,产业链脱碳的关键在于制造环节的重点治理,并迫切需要挖掘循环经济的减排潜力。通过对上千种复杂情景的系统性模拟研究,研究团队提出了一种实现产业深度脱碳的最优路径,即“全球协同+区域定制”的综合性战略框架,建议各国在技术、贸易和环境政策上展开跨区域合作,同时根据自身在供应链中的角色量身定制各自的循环经济策略。

全球锂电池供应链未来经济产出与碳排放趋势预测

全球锂电池供应链未来经济产出与碳排放趋势预测

?

循环经济策略的系统性分析 课题组供图

循环经济策略的系统性分析 课题组供图

?

该研究系统性地揭示了全球锂电池供应链脱碳过程中,经济效率与区域公平之间的复杂权衡关系,为全球治理提供了超越单一视角的综合决策依据。基于研究提出的最优策略框架,预计到2060年全球锂电池供应链的平均排放强度可降低35.87%。同时,也为该战略框架的落地实施提出了具体抓手,强调需要建立一个覆盖锂电池全生命周期的全球大数据,推行统一的碳足迹核算方法与标准。该成果不仅为全球锂电池复杂供应链的深度脱碳提供了科学蓝图,也为引领全球锂电池绿色产业链重塑贡献了基础研究力量。

北京工业大学青年教师翟梦瑜为论文第一作者,该研究在国家自然科学基金等支持下完成。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09617-4

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。