|

|

|

|

|

破解临床困境:循证评价如何改写儿童急性呼吸衰竭救治结局 |

|

|

“每当看到那些因呼吸衰竭而命悬一线的小患者,作为医生,我们的内心都无比焦急。”来自兰州大学第一医院儿科PICU的陶仲宾副教授作为通讯作者在谈及研究初衷时,眼中闪烁着坚定与忧虑,“我们迫切需要找到一种更科学、更有效的治疗方法,来挽救这些孩子的生命。”

近日,兰州大学第一医院联合全球多家医疗机构,发表全球首个比较儿童急性低氧性呼吸衰竭不同无创呼吸支持疗效的研究论文,为全球儿童呼吸重症诊疗提供了高级别的循证依据。相关论文发表于《柳叶刀》子刊——《eClinicalMedicine》。一般而言,在《柳叶刀》及其子刊发表的循证评价类文章,都会潜在改写全球临床指南和标准。

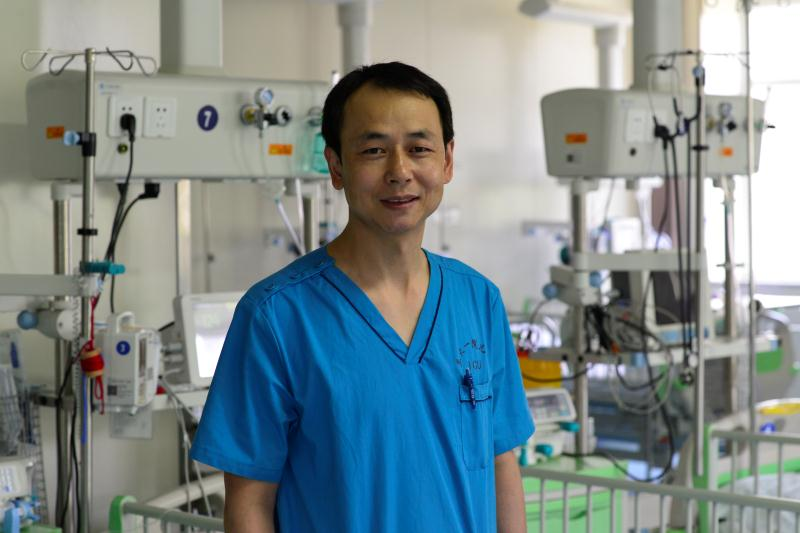

陶仲宾在病房。受访者本人供图,

陶仲宾在病房。受访者本人供图,

?

源于临床,高于临床的研究

2003年,刚从医学院毕业的陶仲宾站在兰州大学第一医院儿科病房的走廊里,望着病房内忙碌的医护人员和哭闹的患儿,心中既忐忑又充满期待。

“刚上班时,我们一个病区要管所有病人——普通患儿、新生儿、重症患儿,甚至传染病患儿都在同一层楼。”陶仲宾回忆道。那时的儿科病房条件简陋,资源有限,医生们需要“全能型”应对各种病情。

一次夜班,一个8个月大的婴儿因重症肺炎被紧急送入病房。孩子呼吸急促,面色青紫,血氧饱和度持续下降。

“我们尝试了鼻导管吸氧、面罩吸氧,但效果都不理想。”陶仲宾说,“当时医院没有无创呼吸机,更没有儿童专用的呼吸支持救治设备。” 情急之下,他和护士用玻璃盐水瓶、手术室边角料橡皮管自制了简易CPAP(持续气道正压通气)装置:将500毫升盐水瓶改造成水封瓶,连接两根外科引流管作为鼻塞,为患儿输送持续气道正压通气。

“当装置启动的那一刻,孩子的呼吸逐渐平稳,面色红润了。”陶仲宾至今记得那个夜晚,“那种从绝望中抓住希望的感觉,让我第一次真正理解了‘重症医学’的意义。”

儿童急性低氧性呼吸衰竭是儿科临床中极为凶险的常见病症之一,其治疗的关键在于及时且有效的呼吸支持。然而,何种无创通气方式是儿童急性呼吸衰竭的最佳治疗方式一直存在争议。

正是这份对生命的敬畏和对医学的执着,驱使陶仲宾带领团队踏上了探索最佳儿童急性低氧性呼吸衰竭无创呼吸支持方式的科研之路。他希望通过科学研究,找到最适合儿童的无创呼吸支持模式,从而降低病死率,提高患儿的生活质量。

“研究的动机很简单,就是希望用科学的方法解决临床上的实际问题。”陶仲宾补充道,“我们想要为临床医生提供一份明确的证据,让他们在面对儿童急性低氧性呼吸衰竭患儿时能够更加从容和自信。”

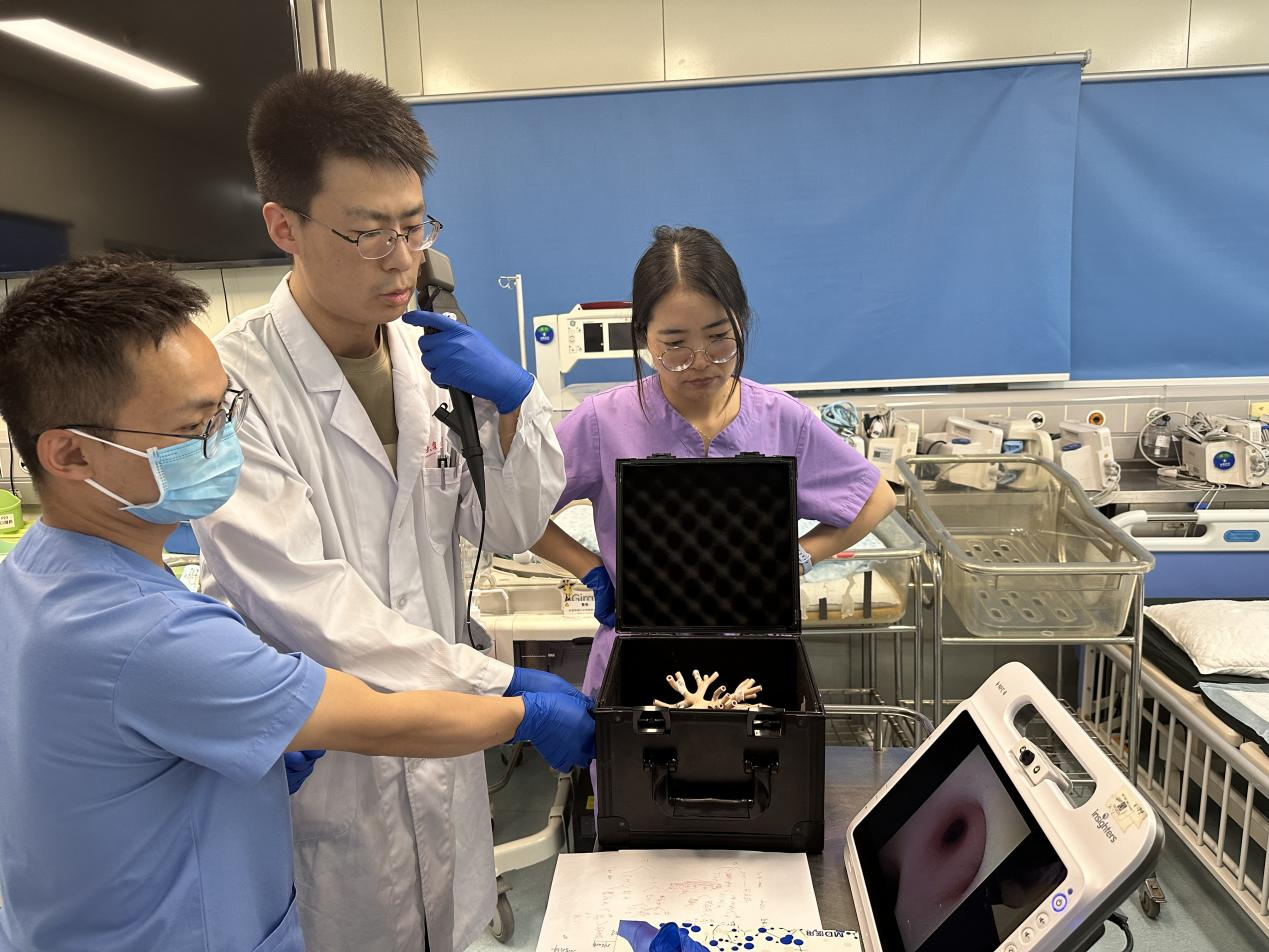

论文第一作者冯彦栋(左二)。受访者本人供图。

论文第一作者冯彦栋(左二)。受访者本人供图。

?

多次拒稿,一场方法学的“重生”

“第一次投稿时,我们信心满满。”陶仲宾回忆道,“毕竟这是全球首个针对儿童急性低氧性呼吸衰竭无创呼吸支持模式比较的分析,样本量之大、证据级别之高,都是前所未有的。”

然而,审稿人的反馈却如一盆冷水:“方法学存在缺陷,纳入标准不严谨,统计分析模型选择不当。”团队迅速修改后再次投稿,但结果仍是拒稿。第2次、第3次……直到第4次投稿时,审稿意见依然聚焦在方法学上:“你们是否考虑过异质性对结果的影响?”“敏感性分析是否充分?”“纳入标准是否严谨?”

“那段时间,团队士气很低落。”论文第一作者冯彦栋博士说,“有人建议降级投影响力更低的期刊,但陶主任坚持:‘我们要做就做顶级研究,否则不如不做。’”

2025年春,陶仲宾联系到了兰州大学第一医院新成立不久的临床医学研究中心主任陈耀龙教授。

“陈教授看了我们的论文后,第一句话是:‘你们的构思很好,但方法学框架需要重构。’”陶仲宾说。

最初团队曾考虑用传统Meta分析,但很快发现它只能进行两两比较,无法满足临床医生对多种无创呼吸支持方式直接对比的需求。于是,团队转向了网状Meta分析,这一方法能同时整合多种干预的直接与间接证据,形成完整的证据网络。

共同通讯作者陈耀龙解释道,“对临床医生而言,因缺乏专业统计知识和经验较难完成该研究,但对循证医学专家来说,可通过标准化方法解决。我们在解决这些问题时,遵循成熟的循证方法学框架,通过标准化流程保障了分析的严谨性。”

据了解,方法论指导是保障研究结论可靠性的核心前提。科学严谨的方法论指导(如明确纳入排除标准、规范数据提取流程、合理选择统计方法)能从源头规避误差,确保研究设计符合循证医学原则,结果解读客观可信,最终使研究结论具备可重复性和临床参考价值,避免因方法学缺陷导致研究结果无效或误导临床决策。

为了确保研究的科学性和严谨性,陈耀龙联系了兰州大学公共卫生学院葛龙教授团队,以及重庆医科大学附属儿童医院、哥伦比亚安蒂奥基亚大学、加拿大麦克马斯特大学、瑞士日内瓦大学全球健康研究所、日本医疗治理研究所等全球多家机构,共同参与这项研究。

“国际合作确保了研究结果的普适性和可推广性。”陈耀龙强调,“我们在研究启动前就明确了研究目的、干预与对照定义、核心结局指标及统计方法,这相当于为多国团队提供了统一的行动纲领。”

生命边缘,这条路不是终点站

研究团队通过整合30项随机对照试验数据,覆盖了8163例急性低氧性呼吸衰竭患儿的临床数据。这一庞大的数据量,不仅为研究提供了坚实的证据基础,也带来了前所未有的挑战。

“数据收集和整合过程非常繁琐,但每一步都至关重要。”冯彦栋介绍道,“我们需要确保每一项纳入的研究都符合我们的纳入标准,排除那些不符合标准的研究。”

经过数月的努力,团队终于完成了数据的收集和整理工作。接下来,便是最为关键的统计分析阶段。

“我们采用了网状Meta分析这一复杂统计方法,通过标准化流程保障了分析的严谨性。”陈耀龙解释道,“同时,我们还采用了GRADE分级体系,对每一项疗效和风险指标的证据质量进行分级,以避免基于低质量证据的误判。”

最终的研究结果表明,持续气道正压通气(CPAP)可能是综合疗效更优的首选无创呼吸支持模式。与常规氧疗相比持续气道正压通气(CPAP)能降低儿童急性低氧性呼吸衰竭患儿有创机械通气和治疗失败的风险。然而,研究也指出了持续气道正压通气(CPAP)存在的通气不耐受和压力损伤风险。

“这一结果既让我们感到振奋,也让我们保持谨慎。”陶仲宾表示,“持续气道正压通气(CPAP)虽然疗效显著,但并非适用于所有患儿。在实际应用中,我们需要根据患儿的具体病情和耐受情况,灵活选择呼吸支持模式。”

“基层医院往往缺乏有创呼吸机的操作经验和熟练医护人员。”陶仲宾分析道,“而持续气道正压通气(CPAP)模式操作简单、成本低廉,非常适合基层医院使用。通过推广持续气道正压通气(CPAP)模式,我们可以降低患儿的病死率和插管几率,提高基层医院的诊疗水平。”

对于大医院来说,研究结果同样具有指导意义。在多种无创呼吸支持模式并存的情况下,医生可以根据研究结果,更加科学地选择最适合患儿的呼吸支持模式。

当被问及“为什么坚持做这项研究时?”时,陶仲宾望向重症监护室里忙碌的医护人员:“因为那里有最脆弱的生命,监护室外面也有最强大的希望。每一个从重症监护室走出去的孩子,我希望这里是每个危重患儿的‘最后一站’,而不是‘终点站’。”

相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103550

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。