“你快乐,所以我快乐!”当一只熊蜂看到同伴因获得糖水奖励而展现出“积极情绪”时,它自身的行为决策也会随之变得更为“乐观”。这种原本被认为仅存在于高等动物中的社会情绪能力,如今已被南方医科大学科研团队通过行为实验证实。

10月24日,《科学》(Science)以封面论文形式,发表了南方医科大学公共卫生学院心理学系教授彭飞团队的最新成果。该研究证实,熊蜂能够通过观察同伴的积极状态,改变自身的行为决策,呈现出类似“情绪传染”的现象。这一发现,对关于无脊椎动物社会认知能力的传统观点构成了挑战。

当期《科学》封面。受访者供图,下同

当期《科学》封面。受访者供图,下同

?

“我们首次在行为层面,为无脊椎动物存在情绪传染能力提供了坚实证据。”论文通讯作者彭飞向《中国科学报》表示,该研究不仅颠覆了人类对无脊椎动物社会认知能力的传统认知,更从生命演化的宏观视角,为探索情绪与社会行为的起源开辟了全新方向。

情绪传染:从高等动物到昆虫的认知拓展

情绪传染,即个体情绪状态相互影响的现象,是共情的基础。在日常生活中,我们都曾体验过“情绪传染”:当别人向我们微笑时,我们往往会不自觉地回以微笑;当朋友情绪低落时,我们也会随之感到难过。在科学领域,这种现象被称为“情绪传染”,它是共情的最基础形式,也是亲社会行为的重要心理基础。

长期以来,在生命科学领域,“情绪传染”被普遍认为是高等生物的专属能力,仅见于人类及部分社会性哺乳动物。尽管近年来在渡鸦、斑马鱼等脊椎动物中也发现了类似现象,但无脊椎动物是否具备情绪传染能力,始终是科学界尚未解开的谜题。

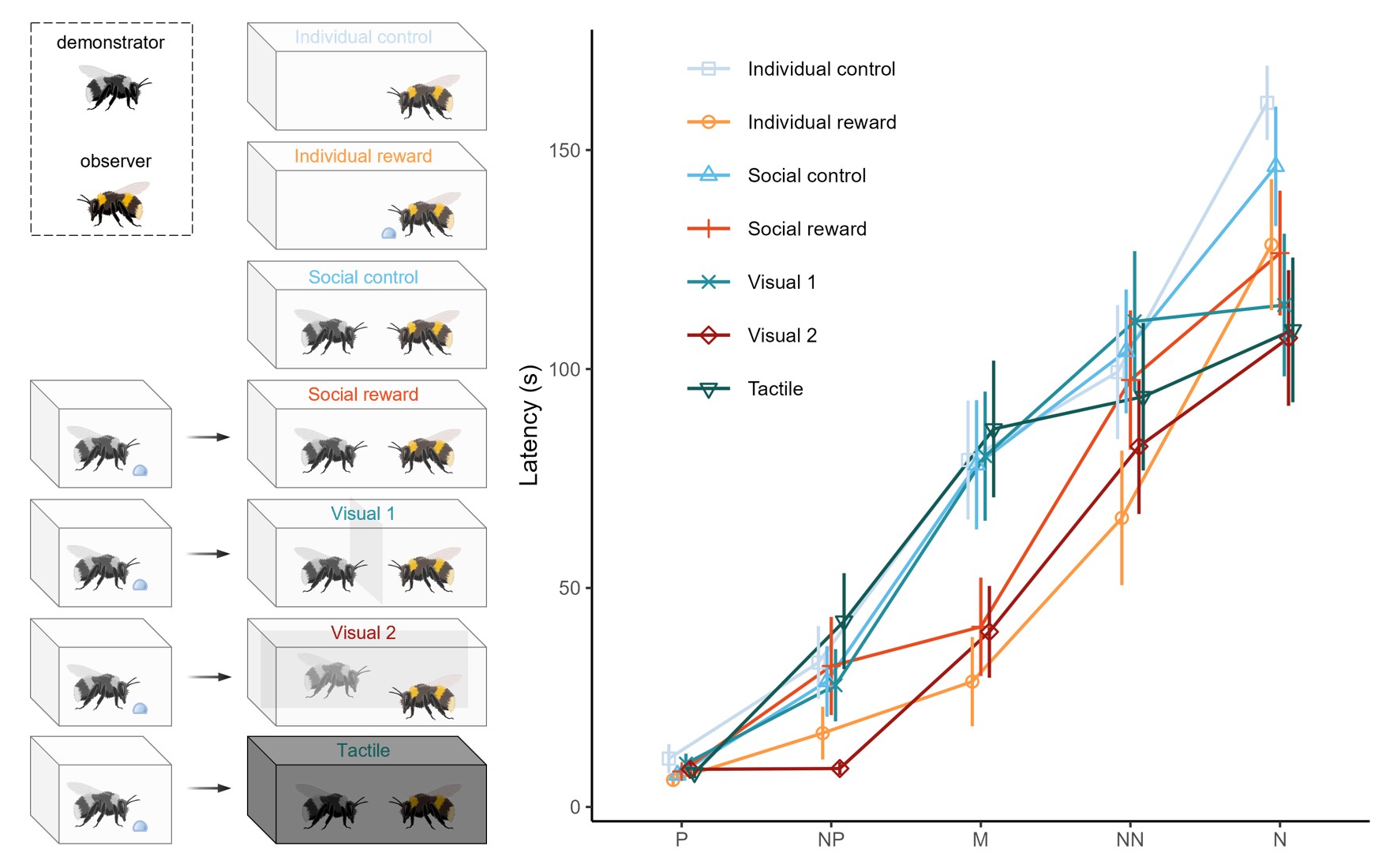

彭飞团队以“认知偏差”实验范式为核心,设计了一系列层层递进的行为实验,为解开这一谜题提供了有力证据。实验初期,团队通过反复训练,让熊蜂建立起“特定颜色花朵与奖励”的关联记忆,即一种颜色对应奖励,另一种则无奖励。当熊蜂面对介于两种颜色之间的“模糊信号”(中间色)时,其探索速度与选择倾向成为衡量“情绪状态”的关键指标。处于积极情绪的熊蜂,会更快速、更主动地尝试中间色的花朵。

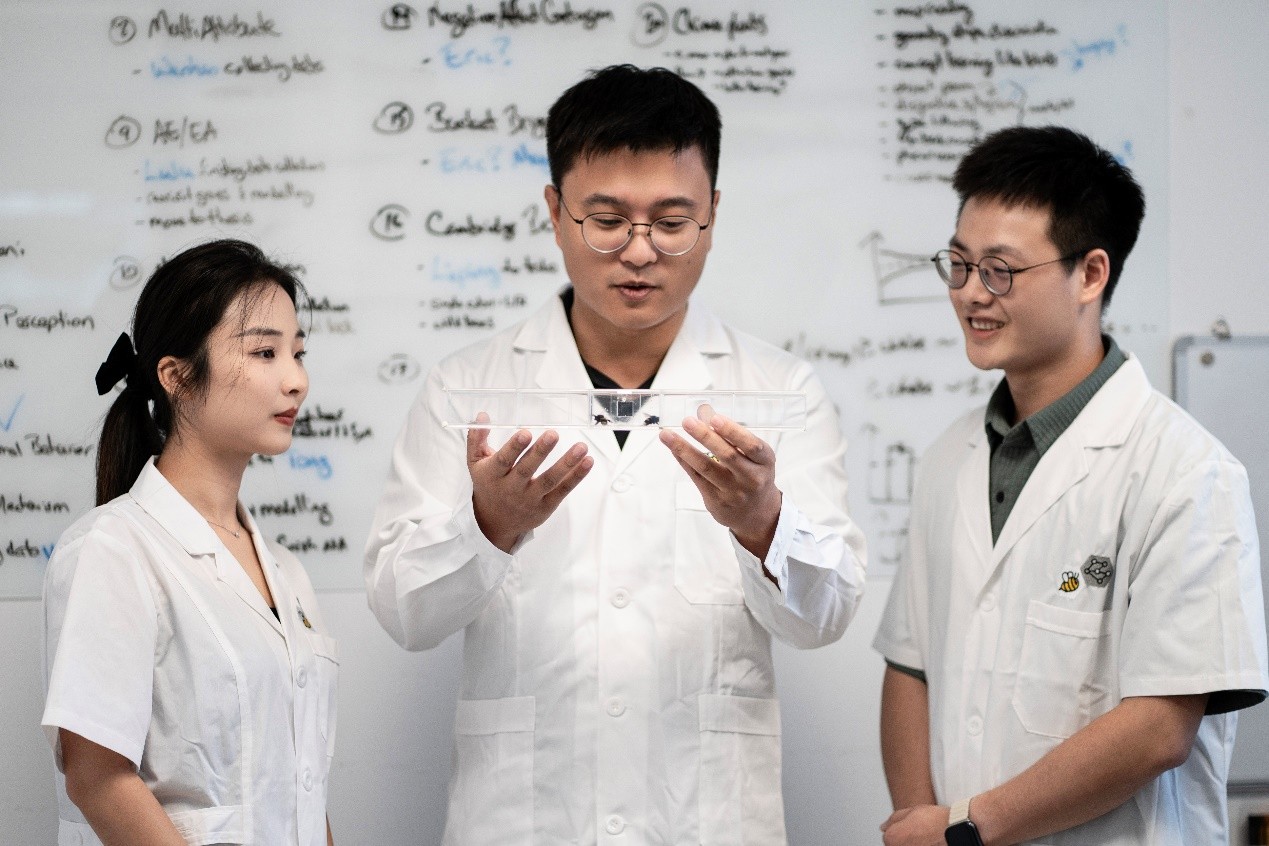

彭飞(中)与学生一起。

彭飞(中)与学生一起。

?

论文共同第一作者、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心博士生陈露露表示,在此基础上,研究团队引入“同伴互动”环节,让待测试熊蜂与处于积极状态(刚获得糖水奖励)的同伴进行短暂接触。结果显示,接触过“快乐”同伴的熊蜂,在后续模糊信号测试中,“乐观”选择的比例显著提升,反应速度也明显加快。

更令人惊叹的是,通过对气味、触觉等感官通道的逐一隔离验证,团队发现熊蜂的情绪传染无需物理接触或化学信号传递,仅凭视觉观察即可实现。这意味着,熊蜂能够通过观察同伴的行为模式,“感知”其情绪状态并产生共鸣。

这一发现的科学价值远超现象本身。对于仅拥有约一百万个神经元的熊蜂而言,其微型大脑竟能实现复杂的社会情绪处理功能。结合熊蜂约2500-4000万年前的演化起源,这一成果提示,情绪与社会认知能力的萌芽或许早已出现在生命演化的早期阶段。

陈露露指出,该研究不仅拓宽了动物智能研究的边界,也促使科学界重新审视“情绪”“共情”等概念的本质。它们或许并非高等生物独有的产物,而是多种生命形式在长期演化中,为适应社会协作而逐步形成的基本能力。

十年攻关:从灵感到封面论文的坚持

科学发现往往源于长期的积累与持续的探索。走进彭飞团队的实验室,除了各式各样的实验装置,活泼可爱的熊蜂无疑是这里真正的主角。谈及关于熊蜂情绪传染的研究,彭飞回忆道,这一切可追溯至2016年的一项重要发现。

相关实验示意图。

?

当时,科学界首次观测到熊蜂在获得意外奖励时,会表现出类似“积极情绪”的行为特征,如反应速度加快、决策更趋向冒险。这一结果打破了人们对“昆虫心智”的传统印象,也让彭飞萌生了一个大胆的科学假设:如果单只熊蜂能产生“积极情绪”,这种状态是否也能在熊蜂个体之间传播?

2018年,这一假设正式进入探索阶段。那时实验条件有限,团队在简易实验室中反复尝试,却始终未能取得理想结果。转机出现在2021年,硕士生彭超阳在一次实验中意外发现,当熊蜂与处于积极状态的同伴接触后,其行为方式出现了明显变化。“虽然实验设计不理想,但那一刻我们知道,这条路值得继续。”彭飞回忆道。

随后几年,研究进入攻坚阶段。博士后Jose Eric Romero-Gonzalez、博士生卓贞伟、陈露露三人组成核心研究小组,对实验范式进行了系统优化,逐步完善实验设计、控制干扰变量,最终完成了四组主要实验,在行为层面首次证实了熊蜂间存在情绪传染现象。

但新的问题随之而来,这种情绪传递依赖于哪种感官线索?为解答这一问题,团队又设计了五组补充实验,通过严格控制环境,逐一隔离气味、触觉、视觉等可能的信号通道。最终结果显示,仅凭视觉信息,熊蜂之间也能实现情绪传递。至此,团队揭开了熊蜂情绪传染的关键感官途径。

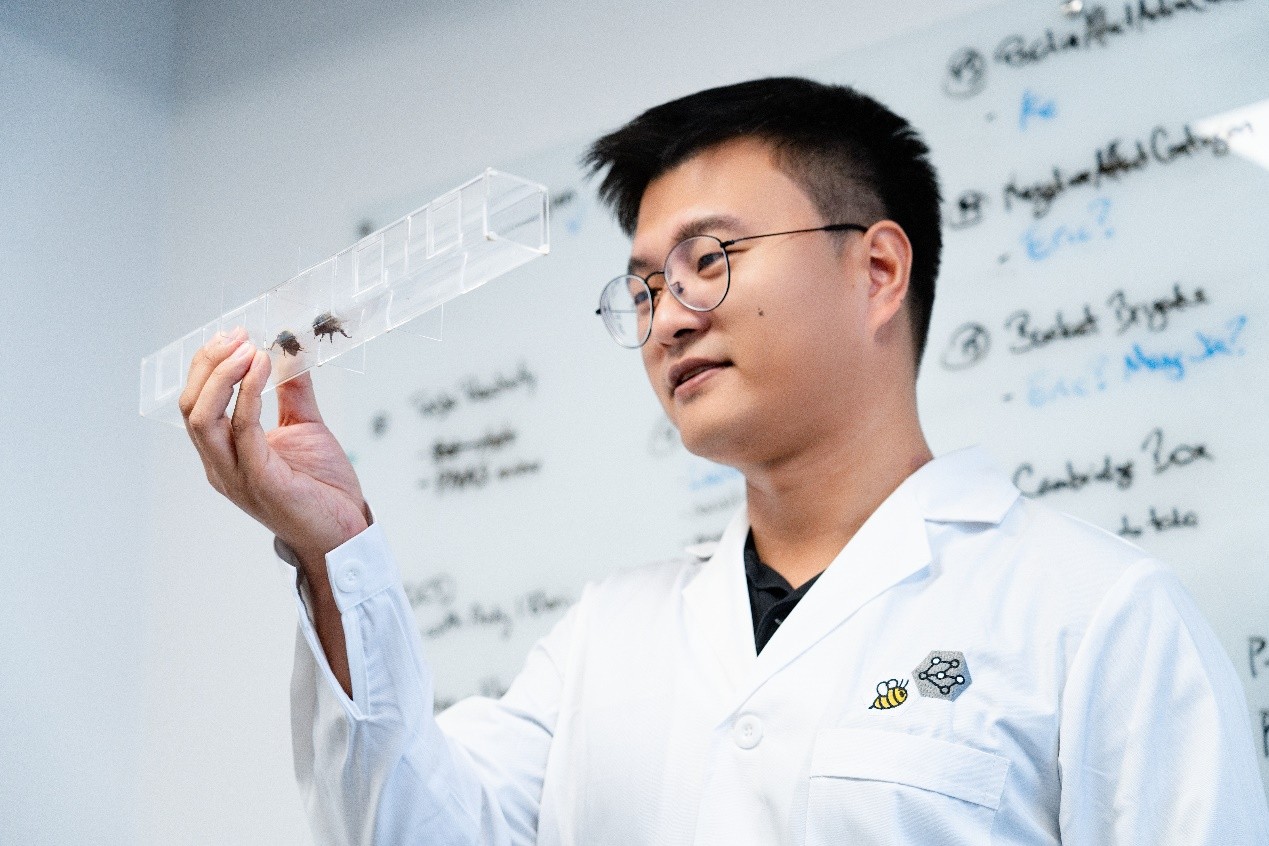

实验熊蜂。

?

“实验最困难的部分,不是蜂不配合,而是我们要比它们更有耐心。”论文共同第一作者卓贞伟回忆说。为确保数据的可靠性,团队成员常常需要连续数小时训练和观察熊蜂,记录每一次细微的行为变化。

从2016年的偶然灵感至今十年间,团队经历了无数次的实验改进和反复验证。当论文最终被《科学》录用,并被选为封面论文时,团队的每一位成员都深知,这不仅是一项科研成果,更是一段关于好奇、坚持与合作的旅程。

《科学》一位匿名审稿人评价说,该研究设计严谨、控制得当。其发现具有重要意义,为理解认知在漫长进化历程中的发展提供了新的见解,尤其是在高级功能的趋同演化方面。这一成果具有广泛的科学意义,涵盖神经认知、生物学、人工智能、哲学、动物福利等多个领域。

从实验室到田野:熊蜂的“科学价值双螺旋”

在基础研究领域取得重大突破的同时,彭飞团队始终秉持“科研服务社会”的理念,致力于将熊蜂认知研究的成果转化为实际应用,构建起一条“基础研究—技术创新—产业赋能”的创新链条。

彭飞观察熊蜂。

彭飞观察熊蜂。

?

该团队以熊蜂为核心研究模型,在比较心理学、计算神经科学、人工智能算法与农业生产应用等领域开展交叉研究,从简单的生命体出发,探索智能、情绪与社会行为的本源。

“熊蜂的大脑仅有约一百万个神经元,却能完成学习、记忆、情绪与社会认知等复杂任务,这为我们理解‘智能的最小实现形式’提供了绝佳样本。”彭飞表示,“智能的关键或许不在于神经元的数量,而在于其结构与连接的效率,那是生命在进化更迭中找到的高效解决方案。”

在学术层面,这些研究揭示了熊蜂微型脑在感知、学习与决策中的信息加工机制,为理解智能、情绪与行为的一般神经基础提供了新思路,也为脑科学和人工智能的发展带来了启示。熊蜂的神经系统展示了微型神经环路在资源受限条件下实现复杂功能的潜力,为下一代通用型人工智能算法的设计提供了生物范式,有望推动情感计算、注意控制与复杂环境决策等领域的创新。

在应用层面,团队的研究成果已走出实验室,在广东乡村振兴的实践中大放异彩。作为广东青年大学生“百千万工程”突击队重点团队中的一员,依托“双百行动”项目平台,彭飞团队基于对熊蜂学习与决策机制的深刻理解,创新研发出“熊蜂定向授粉技术”。通过实验室预训练,让熊蜂建立起对目标作物花朵的“偏好记忆”,从而实现精准授粉,大幅提升授粉效率与作物产量。

在韶关仁化县的沙田柚种植基地,这项技术已取得显著成效。长坝沙田柚作为当地地理标志性农产品,长期受限于人工授粉成本高、效率低等问题。团队在200亩核心果区部署蜂箱,让经过训练的熊蜂实现全天候、自动化授粉。试点数据显示,果树平均产量增长20%-30%,优质果比例显著提升,有效缓解了果农的人力成本压力。

在中药材种植领域,团队同样实现了技术突破。针对阳春砂花人工授粉难、虫媒缺乏的痛点,通过熊蜂行为训练,让其稳定识别和访问阳春砂花朵,实现了从“无人授粉”到“精准授粉”的关键突破,填补了中药材精准授粉的技术空白。

“熊蜂定向授粉技术”在沙田柚中成功应用。

“熊蜂定向授粉技术”在沙田柚中成功应用。

?

从“理解熊蜂的心智”到“造福农业与生态”,彭飞团队的研究,不仅展现了基础科学研究的深远价值,也使科研真正成为连接智慧与田野的桥梁,诠释了“产学研融合”的创新路径。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.adr0216

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。