南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(以下简称广州海洋实验室)杨志峰院士团队联合广东工业大学、天津大学和澳大利亚南十字星大学等单位的科研人员,在生态恢复对减少蓝碳生态系统碳排放的影响方面取得重要进展。相关成果近日发表于《海洋与海岸管理》(Ocean & Coastal Management)。

论文第一作者、广州海洋实验室2025届联培硕士研究生聂思琦称,蓝碳生态系统(涵盖红树林、盐沼和海草床)是自然应对气候变化的重要方案。然而,不同修复策略如何影响其碳排放,目前尚存认知空白。

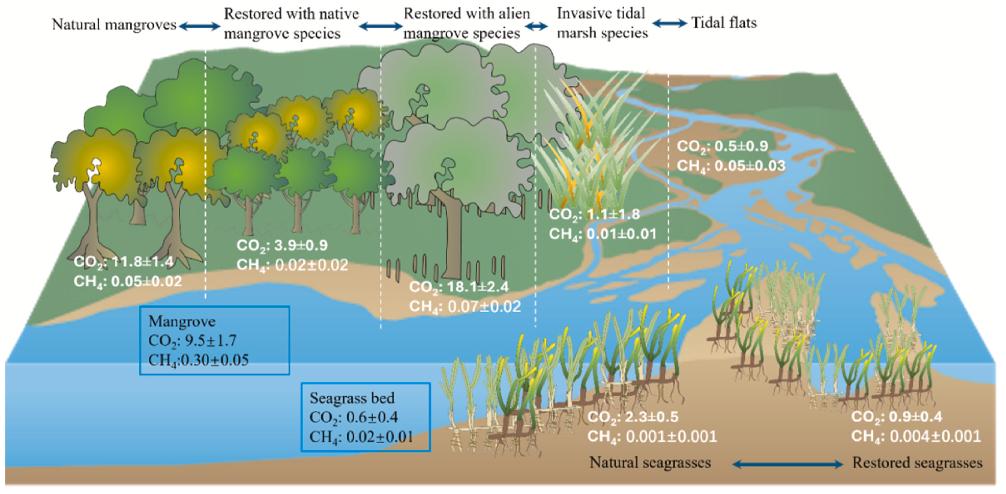

不同蓝碳生态系统碳通量的概念图。研究团队供图,下同

不同蓝碳生态系统碳通量的概念图。研究团队供图,下同

?

该研究聚焦于揭示不同修复策略(含外来与乡土物种引入)影响蓝碳生态系统碳排放的内在机制,着重探究以下核心问题:不同类型蓝碳生态系统中,沉积物-大气与水-大气界面二氧化碳和甲烷通量的关键驱动因子是什么?生物与非生物因子怎样经不同界面影响蓝碳生态系统的二氧化碳和甲烷通量?不同界面碳通量变化的主要贡献源有哪些?

论文共同通讯作者、广州海洋实验室研究员欧阳晓光介绍,研究对36处修复与天然的蓝碳生态系统(包括红树林和海草床)的二氧化碳和甲烷通量展开观测,运用放射性和稳定同位素结合的方法,揭示温室气体排放来源与抵消碳埋藏的比例。通过对比分析,揭示了采用不同修复策略(种植乡土物种、外来物种和入侵物种)的蓝碳生态系统,以及处于不同水文地貌单元(小型河口、大型河口及海岸)的碳通量特征,为选择最优碳减排与生态修复方案提供科学依据,也有助于降低蓝碳通量评估的不确定性。

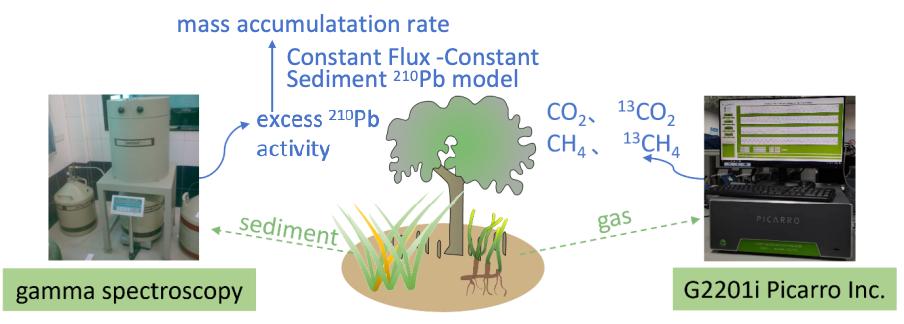

此外,研究识别了蓝碳生态系统沉积物-大气界面与水-大气界面二氧化碳和甲烷通量的关键控制因子,借助二氧化碳、甲烷及沉积物的稳定碳同位素耦合分析,解析了不同碳通量来源,深化了对不同类型蓝碳生态系统、不同界面碳通量驱动机制与来源的理解。

蓝碳生态系统沉积物累积量、气体通量及其同位素测量的示意图。

蓝碳生态系统沉积物累积量、气体通量及其同位素测量的示意图。

?

研究发现,沉积物-大气界面的二氧化碳和甲烷排放受非生物与生物因子共同作用,而水-大气界面的碳排放主要受非生物因子控制,其对二氧化碳和甲烷通量变化的解释度分别达86.8%和93.8%。采用外来红树物种无瓣海桑修复的红树林,二氧化碳排放量显著高于采用乡土红树物种的修复区与盐沼物种互花米草入侵区。通过乡土物种修复的红树林与海草床,其二氧化碳通量均低于天然生态系统。大型河口区的二氧化碳通量显著低于小型河口。沉积物-大气与水-大气界面的甲烷排放分别主要源自碳酸盐还原反应和乙酸发酵作用。甲烷通量可抵消红树林与海草沉积物碳埋藏量的11.0%和3.5%,低于全球平均值(20.50%和28.85%)。

该研究结果表明,与引进外来物种相比,采用乡土物种修复的蓝碳生态系统能更有效降低碳排放;引种外来红树无瓣海桑控制互花米草入侵,反而会增加碳排放。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107962

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。