|

|

|

|

|

科学家揭示代谢相关脂肪性肝炎原创临床在研药物作用机制 |

|

|

中国科学院上海药物研究所研究员李静雅、南发俊团队与吉林大学第一医院教授丁艳华团队,系统揭示了代谢相关脂肪性肝炎(MASH)候选药物326E(又名BGT-002)的作用机制与临床前、临床验证结果,为MASH治疗提供了新思路。相关研究10月22日发表于《细胞-代谢》。

近年来,随着膳食结构与生活方式转变,MASH发病率持续攀升,已成为肝细胞癌增长最快的病因之一,对人类健康构成严峻挑战。MASH的病理特征主要包括脂质累积、炎症和纤维化,其中脂质沉积是疾病进展的关键起点。目前,获美国食品药品监督管理局批准用于MASH治疗的药物仅有瑞司美替罗与司美格鲁肽,疗效和适用范围仍有限,亟待解析MASH 新病理机制并开发创新治疗策略。

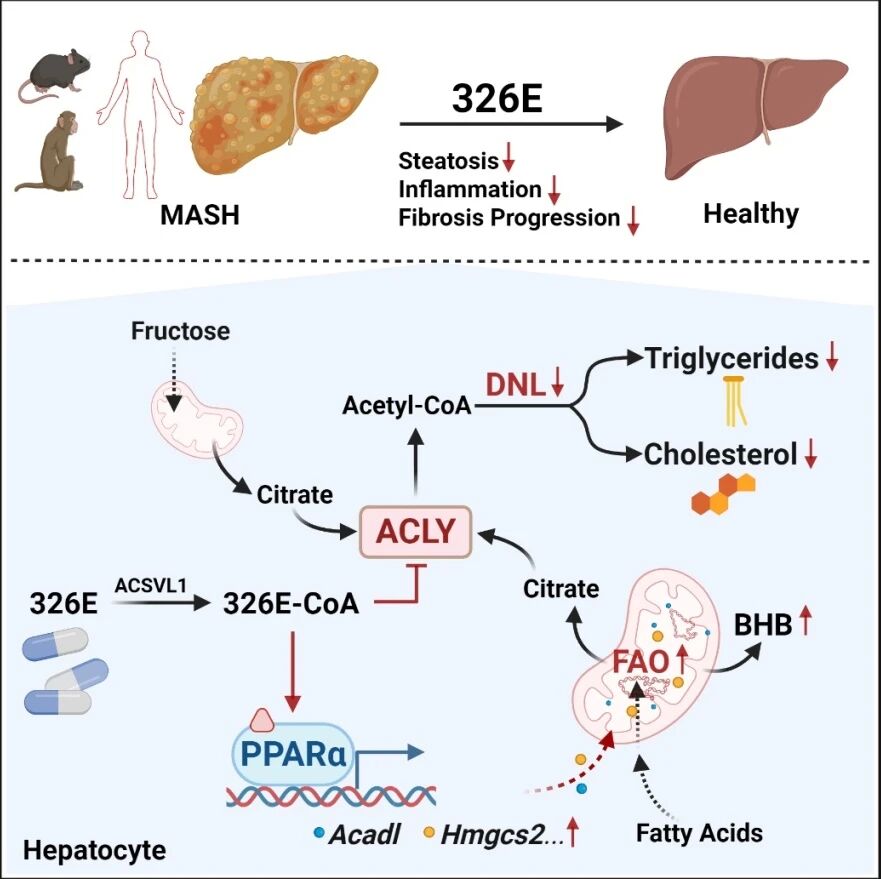

在前期研究基础上,研究团队进一步发现,其自主研发的候选药物326E,在肝细胞内经超长链脂肪酸酰基辅酶A合成酶1(ACSVL1)转化为活性形式326E-CoA,后者可竞争性结合ACLY的CoA结合口袋,从而抑制胆固醇和脂肪酸的从头合成,减轻肝内脂质累积。

进一步地,研究团队确认了326E的双靶协同作用模式,即326E-CoA通过非经典方式与过氧化物酶体增殖物激活受体α(PPARα)的配体结合结构域相互作用,激活其下游脂质分解相关基因转录,进而促进线粒体功能增强。此外,与单纯PPARα激动剂相比,326E通过同时抑制ACLY,有效避免了PPARα激动诱导脂质合成反馈性增加,从而整体改善肝脏脂质代谢。

326E改善MASH的作用机制图。图片由研究团队提供

326E改善MASH的作用机制图。图片由研究团队提供

?

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2025.09.011

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。