近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员朱建喜团队,针对离子吸附型稀土矿开发出电驱开采回收预测模型。团队通过设计响应面实验模拟电驱开采过程,从离子传输动力学与电荷量生成机制角度,系统阐明了稀土离子在风化壳中的电动回收过程。相关成果发表于《应用物理快报》(Applied Physics Letters)。

硫酸镁和硫酸铵复配后,提取剂离子比和浓度对(a)电荷量,(b)稀土回收率的影响,(c)复合提取剂与阳离子协同作用机理示意图。研究团队供图,下同

硫酸镁和硫酸铵复配后,提取剂离子比和浓度对(a)电荷量,(b)稀土回收率的影响,(c)复合提取剂与阳离子协同作用机理示意图。研究团队供图,下同

?

离子吸附型矿床是我国特色稀土资源,供应全球约90%的重稀土产品。但传统铵盐原地浸矿技术因存在环境破坏严重、稀土浸出周期长、回收率低等问题已被禁用。电驱开采技术凭借稀土回收率高、环境污染小等优势,有望成为新一代绿色高效开采技术。然而,目前电驱过程的物理机制尚未得到系统阐明,缺乏精准的稀土回收预测和控制模型,制约了电驱技术的进一步发展与工业化应用。

在中国科学院前瞻战略科技先导专项、国家自然科学基金等项目资助下,研究人员开展研究并开发出预测模型。研究结果显示,提取剂浓度对总电荷量呈线性影响,阳离子种类及其配比对总电荷量影响较小;提取剂浓度、阳离子种类及其配比与电荷量呈二次关系,复合提取剂对稀土回收具有显著协同效应,其机理在于离子交换能力和土壤导电性共同增强。

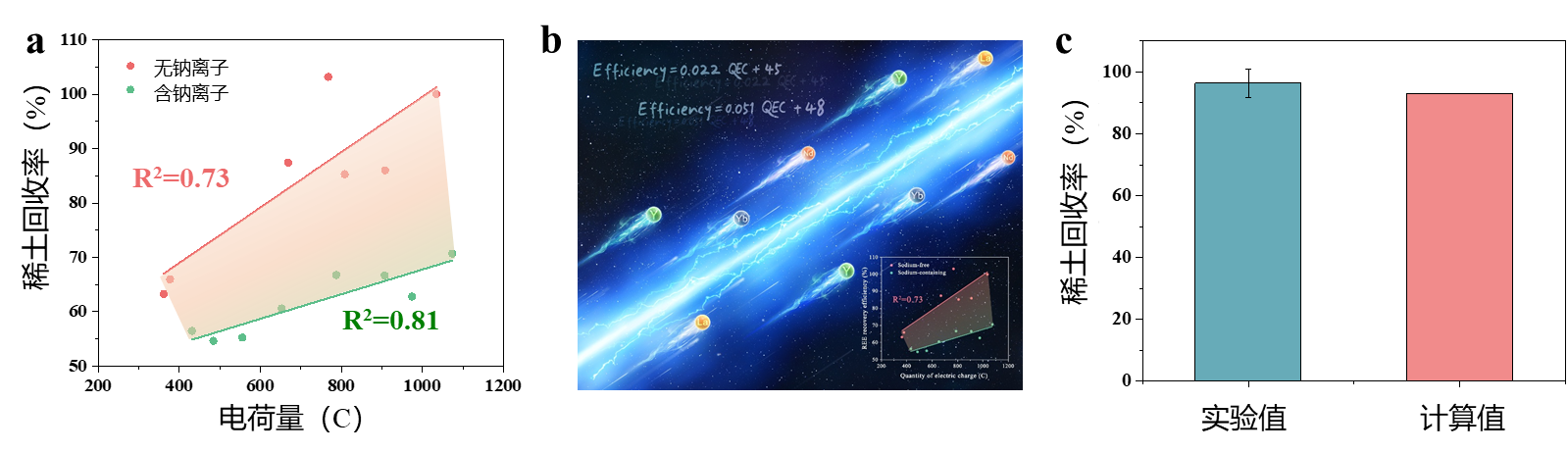

(a)稀土回收率和总电荷量的拟合图,(b)电荷量和稀土回收率之间的量化关系,(c)基于单一提取剂加权后稀土元素回收率实验值与计算值的比较。

(a)稀土回收率和总电荷量的拟合图,(b)电荷量和稀土回收率之间的量化关系,(c)基于单一提取剂加权后稀土元素回收率实验值与计算值的比较。

?

基于实验获取的稀土电驱迁移和电荷量生成原理,研究人员首次建立了基于物理原理的电驱开采稀土回收率定量预测模型。研究发现,总电荷量可作为稀土回收效率的通用预测指标。这是因为电动开采过程中电荷量的产生源于体系中各种离子的迁移,而稀土和提取剂离子是主导迁移离子,所以电荷量与稀土回收率存在量化关系。

基于该模型,研究人员对100种以上开采条件对应的稀土回收率进行验证。结果表明,在优化条件下(0.10 mol/L硫酸镁、0.03 mol/L硫酸铵及0.4 V/cm电场强度),电驱开采的稀土回收率可达95%。

该研究不仅深化了我们对非均质风化壳中稀土电动迁移和回收机理的理解,还构建了一个精准高效的稀土回收率预测模型,可用于参数优化与电驱回收过程控制,为推动稀土电驱开采技术的实用化提供了坚实的理论基础和技术支撑。

相关论文信息:https://doi.org/10.1063/5.0286499

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。