中国科学院广州地球化学研究所博士后张周与其合作导师邓阳凡、徐义刚、李鑫,联合中国科学院南海海洋研究所研究员张锦昌,依托课题组新近布设的GIG-LZ宽频带地震台阵,并结合中国地震局在海南岛上的部分固定台站数据,运用基于P波和S波接收函数的多种分析方法,揭示出雷琼火山区具有地壳薄、Vp/Vs比值高、熔体分数高的属性特征,且全区岩石圈厚度呈现出从内陆向海南岛逐渐减薄的变化趋势。相关成果近日发表于《地球物理研究通讯》。

地幔柱-岩石圈相互作用以及被动大陆伸展作用,是调控陆内火山活动与岩石圈演化的关键机制。然而,二者协同作用对岩石圈改造和火山活动的具体影响,仍有待深入探究。雷琼火山区地处华南陆块南部被动伸展陆缘,作为晚新生代火山活动极为强烈的热点区域,分布着数百座火山锥和喷发口。地球物理成像显示,雷琼火山区下方存在从地幔深部延伸至地幔浅部的低速异常带。但受限于现有观测系统,以往研究难以对岩石圈厚度、地壳熔融情况以及岩浆系统进行精细刻画,进而导致对地幔柱-岩石圈相互作用以及区域伸展特征的认识存在争议。例如,此前深地震测深报道显示雷州半岛南部和海南岛北部存在地壳减薄现象,而接收函数分析结果却显示为轻微增厚;上地幔的低速异常和壳内低电阻率层暗示该区域存在熔融区域,但缺乏横向分辨能力。

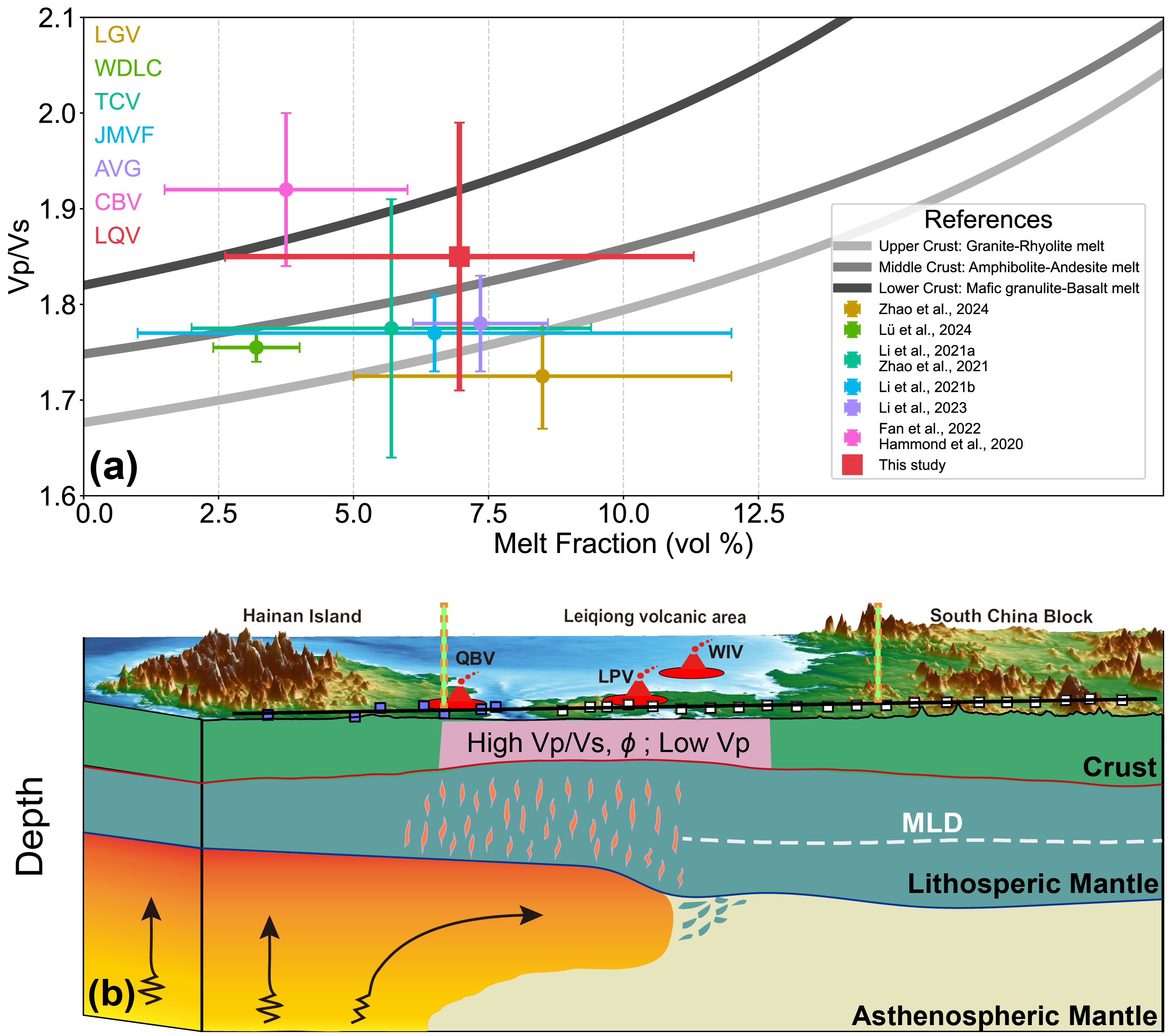

(a)国内典型火山区地壳熔体分数的对比图。(b)雷琼火山区岩石圈改造与岩浆系统特征的概念模型图。绿橙条带标示剖面沿线的华南陆块、雷琼火山区与海南岛分界。研究团队供图

(a)国内典型火山区地壳熔体分数的对比图。(b)雷琼火山区岩石圈改造与岩浆系统特征的概念模型图。绿橙条带标示剖面沿线的华南陆块、雷琼火山区与海南岛分界。研究团队供图

?

在国家自然科学基金等项目的资助下,该研究取得了一系列重要发现。P波接收函数波形叠加结果表明,雷琼火山区地壳厚度约为24.5公里,相较于华南陆块内部和海南岛北部(约28公里)略薄。其Vp/Vs比值高达1.85,高于区域平均值1.76和全球元古代地壳典型值1.73。如此高的Vp/Vs比值无法仅用岩性差异来解释,这表明地壳存在部分熔融现象。本研究基于Gassmann方程,考虑花岗岩-流纹岩、闪长岩-安山岩、镁铁质麻粒岩-玄武岩三种熔融场景,估算出研究区平均熔体分数约为4.5 vol%,在雷琼火山区内部最高可达7.0 vol%。假设初始地壳厚度为30公里,雷琼火山区的伸展因子为1.33(区域平均约为1.23),与典型的伸展大陆边缘相当。火山区较高的伸展量可能促进了岩浆的上升,并影响了雷琼火山区的火山分布特征。

在研究过程中,出现了P波接收函数偏移成像结果与波形叠加结果不一致的情况:偏移成像显示雷琼火山区地壳呈现轻微增厚迹象,而波形叠加结果则显示为减薄特征。针对这一现象,该研究通过构建理论模型并开展合成测试,证实沉积层的存在会导致偏移成像中出现虚假增厚现象,而多次波震相能够保留地壳减薄的真实特征,从而阐明了两种分析方法结果差异的原因。综合波形叠加和偏移成像的结果可知,该区地壳特征是地壳减薄与沉积层响应共同作用的结果。

S波接收函数偏移成像结果显示,岩石圈-软流圈边界的深度从北部约90公里逐渐减薄至南部约60公里,雷琼火山区处于岩石圈厚度渐变区域。在测线北段60公里深度处存在岩石圈内部不连续面(MLD)。岩石圈减薄的特征与已有体波、面波层析成像结果相似,表明该区域存在地幔上涌和岩石圈破坏现象。

研究区内岩石圈减薄现象广泛分布于测线南段,而地壳减薄特征则显著集中于火山集中的伸展区域。这表明海南地幔柱及其分支的热侵蚀作用对现今岩石圈和地壳特征具有整体性影响,但在局部火山集中区域,被动陆缘伸展作用仍占据主导地位。与其他地幔柱热点不同,雷琼火山区地壳呈现减薄而非增厚特征,这可能是由于其处于海南地幔柱外围,热通量较低、缺乏显著底侵作用所致。对比南海东北部的高速下地壳,雷琼火山区下方壳内低速异常进一步证实了熔融和热异常的存在。地壳减薄与高伸展量共同表明,被动陆缘伸展是控制现今区域结构的主导因素,而地幔柱则作为热源促进了熔融过程。

基于上述研究,该研究提出了被动陆缘岩石圈与地幔柱相互作用的模型:在海南地幔柱热侵蚀与被动陆缘伸展应力共同作用下,软流圈上涌导致岩石圈地幔沿MLD发生滴落或拆沉,进而引发雷琼火山区地壳的部分熔融,表现为高Vp/Vs、低Vp和高电导率特征。在雷琼火山区,被动陆缘的伸展作用对地壳的影响可能超过地幔柱的作用。该研究揭示了被动大陆边缘和地幔柱对岩石圈改造的不同贡献,为研究多种地球深部过程导致的区域构造演化提供了典型范例。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025GL115307

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。