华东理工大学材料科学与工程学院教授侯宇、杨化桂,副教授刘鹏飞团队,开发了一种具有自修复功能的镧掺杂钴锰氧化物(LCM)阳极材料,在工业级电流密度下实现了长达1200小时的稳定运行,为设计下一代高性能、低成本、长寿命的PEMWE阳极材料提供了新思路,对降低制氢成本、推动绿氢产业发展具有重要意义。相关研究近日发表于《能源与环境科学》。

可再生能源驱动的质子交换膜水电解制氢(PEMWE)技术是实现绿氢规模化生产、推动能源转型的关键路径之一。然而,当前PEMWE技术的阳极催化剂严重依赖于铱(Ir)等储量低、成本高昂的贵金属,极大限制了该技术的大规模应用。开发高性能、高稳定性的非贵金属阳极材料,是当前推动PEMWE商业化应用的核心挑战。

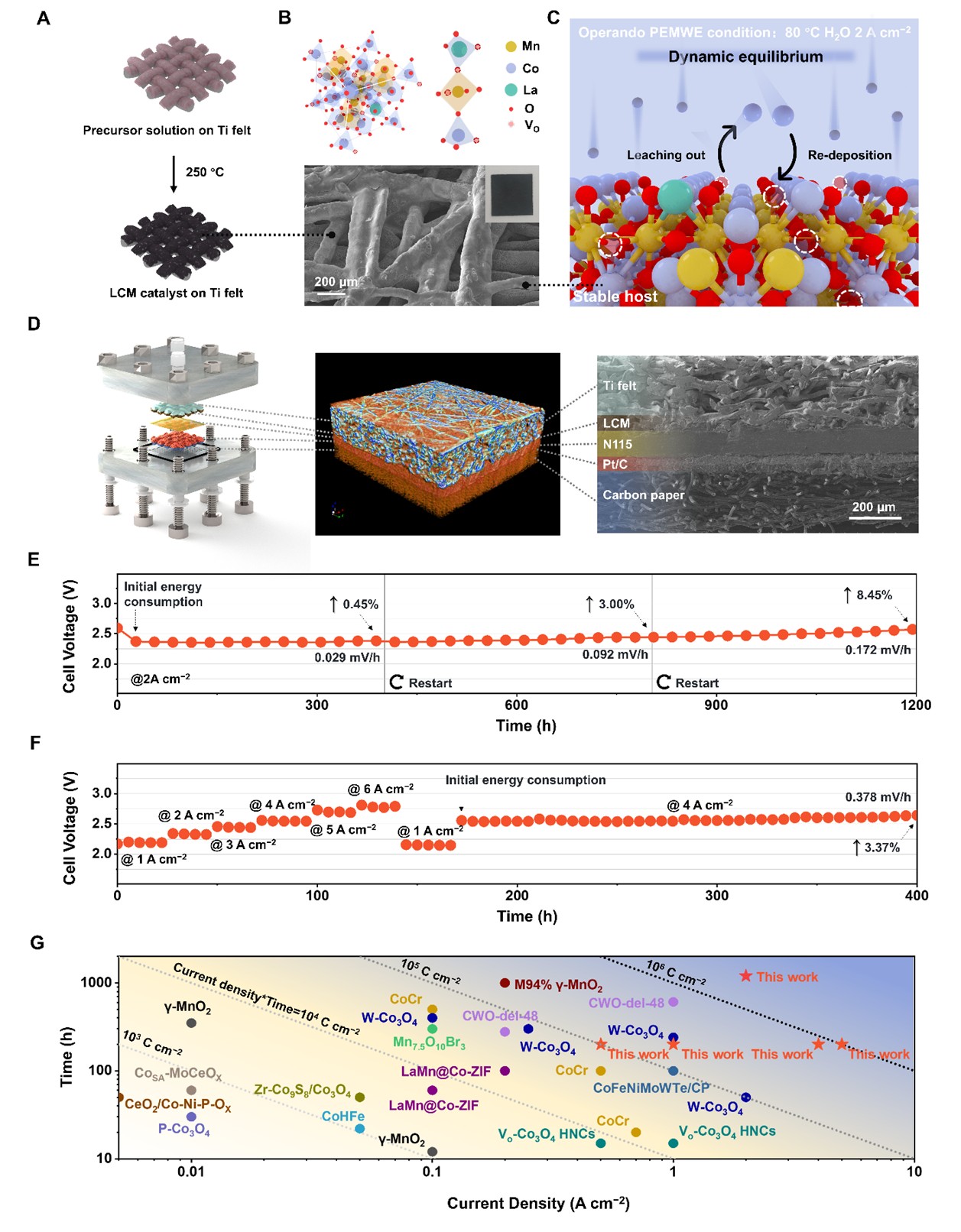

研究团队基于“动态稳定”的设计理念,通过镧离子(La3+)掺杂策略,构建了一种具有自修复功能的钴锰氧化物(LCM)阳极材料。机制研究表明,La3+的大离子半径和稳定氧化态有效增强了阳极材料晶体结构的稳定性,并引入大量氧空位,促进了活性位点在工作电位下的动态溶解-再沉积平衡,从而实现了在严苛酸性环境下的长期稳定运行。此外,La掺杂通过形成表面非晶羟基氧化物层,有效抑制了金属离子的持续溶出,实现了“自修复”功能。

进一步地,研究团队系统比较了2 A cm?2与6 A cm?2电流密度下的金属离子溶出行为,发现较高电流密度可显著促进再沉积过程,从而更快实现动态平衡,而这是LCM实现结构“自修复”并维持长期运行稳定的关键。测试结果表明,该LCM阳极在PEMWE系统中表现出优异的电催化性能与稳定性,在2 A cm?2电流密度下可持续运行1200小时,在5 A cm?2高电流密度下也能稳定运行200小时,总电荷转移量达到106 C cm?2。

LCM阳极催化材料的“自修复”机制及其在质子交换膜电解水器件中的稳定性。图片由研究团队提供

LCM阳极催化材料的“自修复”机制及其在质子交换膜电解水器件中的稳定性。图片由研究团队提供

?

相关论文信息:https://doi.org/10.1039/D5EE02703A

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。