在关乎国家安全的材料科学前沿,王崇愚是一位无声的铸剑者。他将毕生心力,熔铸于材料电子结构的微观世界,为大国重器锻造坚实的“甲胄”;他破解材料基因密码,以理论创新支撑技术突围,让关键材料不再受制于人。他的科学人生默默无闻,却力抵千钧。

为“两弹一星”研制高导磁材料

今年90多岁的王崇愚,与材料科学打了一辈子交道。

他出生于1932年,和生活在那个年代的科学家一样,时代的变化、国家的需要,影响了他的人生选择。

1950年,当年轻的王崇愚考入北洋大学(现天津大学)时,在冶金、物理等优势学科的熏陶下,他决心将国防军工事业作为毕生的志向。后来,由于全国高校院系调整,王崇愚转入清华大学,后又进入北京钢铁工业学院(现北京科技大学)。大学时代,柯俊讲授的“金属物理”、方正知的“X射线学”、刘叔仪的“机械冶金学”等课程,为他打开了材料科学的大门,指引着他走上了金属材料的研究之路。

王崇愚(三排右7)与大学同学老师毕业留影来源丨中国科学家博物馆

王崇愚(三排右7)与大学同学老师毕业留影来源丨中国科学家博物馆

?

此后,在长达半个多世纪的科研生涯中,从进入重工业部钢铁研究所金属物理研究室,到冶金工业部钢铁研究总院,王崇愚始终肩负国家重任。在军工材料研制中,面对材料特性需达国际先进水平的要求,他带领团队攻克了一项项“卡脖子”技术,改变了国防军工领域关键材料受制于人的局面。

说起他的成就,人们至今仍常常提起,20世纪60年代,“两弹一星”工程处于全面展开阶段,王崇愚和他的研究团队接受了一项特殊的任务——为导弹控制系统研制高导磁材料。

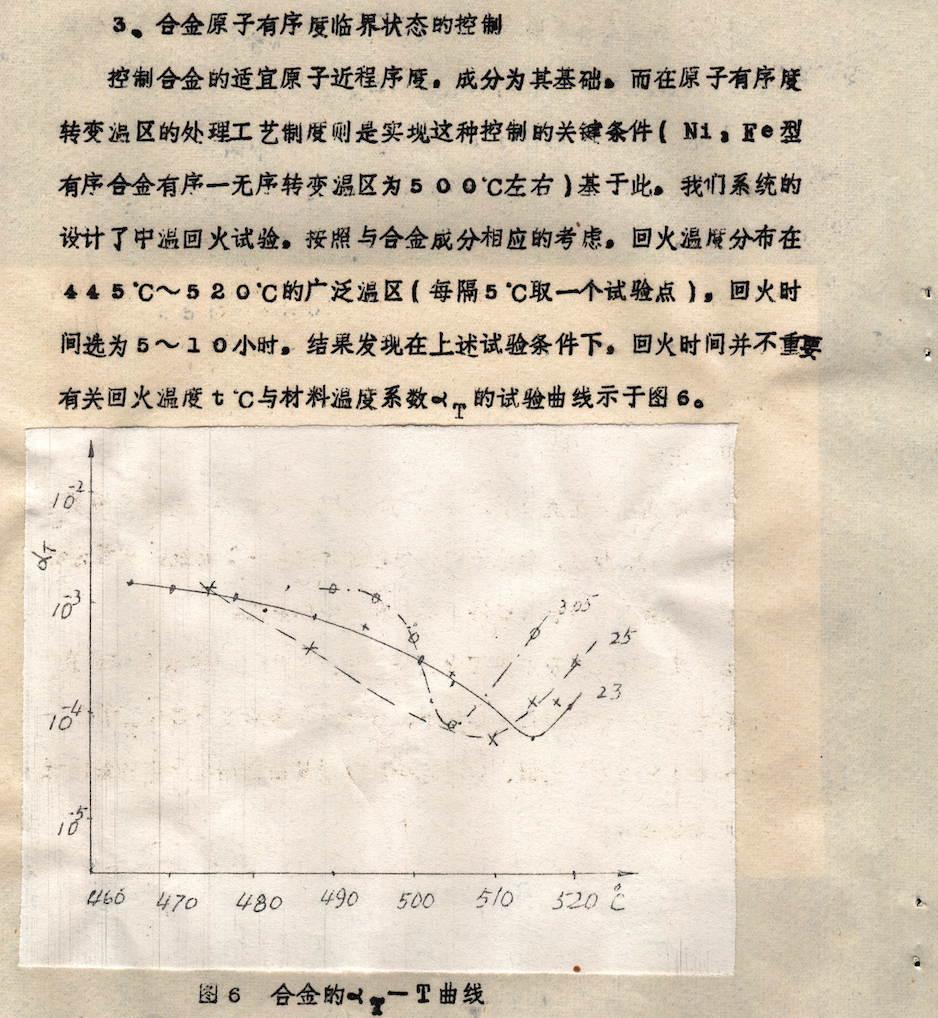

在实验和分析的过程中,他们发现合金中微量的氧控制着材料的导磁特性,而之前氧元素一般被视为合金中的杂质。为此,研究团队设计了独具特色的“充氧工艺”,采取控制合金中氧含量的工艺措施,在几类磁性合金中成功应用,使产品最大磁导率和恒磁导率都满足了军工需要。后来,这一重大科技突破,被应用于国产“东风”系列导弹,为大国重器锻造出坚实的“甲胄”。

王崇愚手稿:磁导率随温度变化曲线图来源丨中国科学家博物馆

王崇愚手稿:磁导率随温度变化曲线图来源丨中国科学家博物馆

?

建立中国的材料基因组计划

2011年6月,美国政府提出“材料基因组计划”,该计划通过更新计算和实验平台、推动数据标准化和共享,建立起材料的成分—结构—功能之间关系的数据库及相关模型等手段,力求在未来材料研发中根据性能需求找到设计材料的途径,以缩短新材料研发周期。

王崇愚在钢研院研究组机房工作照来源丨中国科学家博物馆

王崇愚在钢研院研究组机房工作照来源丨中国科学家博物馆

?

在这一计划提出后,我国科学界敏锐地意识到,“材料基因组计划”是一个关系到材料行业以及整个制造业发展的重大项目,中国应抓住契机,尽快建立自己的材料基因组计划。

当年的7月22日,在“材料基因组计划”两院院士及专家座谈会上,王崇愚作了“材料基因组工程”概况的介绍。12月,79位国内著名院士、专家在北京香山饭店召开专题会议,王崇愚又作了题为《高温高强合金与物性多尺度预测》的报告。

在科学界的持续推动下,中国科学院启动由王崇愚、南策文牵头的“材料基因组”咨询课题,“材料基因组计划”咨询研究项目正式诞生。2014年5月,由20位院士、近百位咨询专家组成的中国科学院咨询专家组完成了《材料基因组计划与高端制造业先进材料咨询建议报告》。最终,材料基因组计划被中央采纳,在各方面的大力支持下,我国“材料基因组计划”迅速发展,一批与“材料基因工程”相关的科研机构也在上海、北京、广东、云南等地陆续建立起来。

王崇愚为国内计算材料学发展贡献了关键力量,他从含氧合金研究出发,提出“氧—层错复合体模型”,首创“多尺度物理参量解析传递算法”等核心算法;引入离散变分方法,推动成立中国金属学会离散变分分会、中国材料研究学会计算材料学分会,为该领域奠定了坚实的理论、方法与组织基础。

在许多人看来,王崇愚早已功成名就,但他在90多岁时仍然活跃在“材料基因组工程”的第一线。他说:“科学研究需要和国家需求紧密结合,基础科研也需要面向国家的重大需求。国家需要我们做什么,我们就要去做什么!”

2017年,王崇愚(右1)在“第五届全国自然科学哲学问题学术研讨会”上与其他学者交流来源丨中国科学家博物馆

2017年,王崇愚(右1)在“第五届全国自然科学哲学问题学术研讨会”上与其他学者交流来源丨中国科学家博物馆

?

科学家说

王崇愚认为,“难解现象的背后,可能有其真谛的存在,有更深刻的规律。”王崇愚说:“科研必须有创造性和创新性内涵。作为一名教师,应当积极引导,激励学生以创新为动力,让创新成为一种科学素养。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。