北京时间10月6日下午5时30分许,在瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的诺贝尔大厅内,2025年诺贝尔生理学或医学奖最终揭晓。

官网截图

官网截图

?

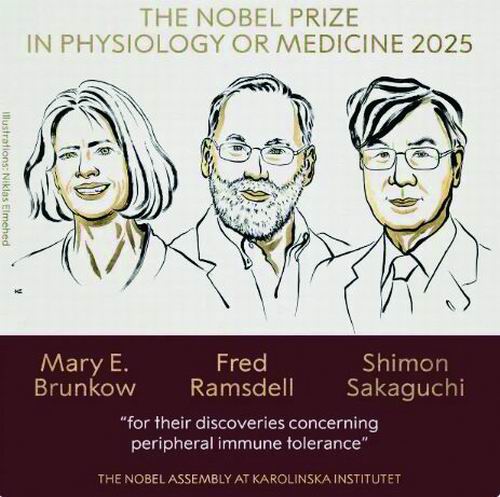

美国科学家玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯迪尔(Fred Ramsdell)和日本科学家坂口志文(Shimon Sakaguchi)获得了这一殊荣。

根据评审委员会的颁奖词,三位科学家的研究成果,回答了“我们如何控制自身的免疫系统,使我们能够对抗所有可以想象的微生物,同时仍能避免自身免疫性疾病”。

中国医学科学院基础医学研究所教授黄波在接受《医学科学报》采访时表示,这并非一项新近面世的科学研究,而是诞生于上世纪八九十年代,而它所围绕的核心——外周免疫耐受,其重要意义恰在于人类观念的扭转:证明了“阴阳”平衡对于生命的意义,为理解自身免疫病、过敏、移植排斥等的深层逻辑提供了重要的理论支撑。

调节性T细胞如同中国哲学中的“阴”面

20世纪中期的医学界,小鼠“鳞屑”(scurfy)因严重炎症和早亡,曾引发广泛关注。此次获奖的两位美国科学家——玛丽·布伦科与弗雷德·拉姆斯迪尔发现了导致其生病的基因——FOXP3。他们证实,是FOXP3突变导致了调节性T细胞(Treg)功能缺陷,进而引发免疫失控和自身免疫反应,而恢复其表达,可以逆转病症。

此次获奖的日本科学家——坂口志文,则在正常的小鼠中发现了CD4+CD25+T细胞,这种细胞能够抑制过度免疫反应。后续的研究证实,这类细胞正是依赖FOXP3发挥功能的Treg,它们通过抑制效应T细胞的增殖与分化,进而防止免疫反应过度放大。如果把T细胞理解为战场上冲锋的士兵,那么Treg则是一支“维和部队”,负责防止反应过度,确保免疫稳态。

三位科学家的发现,揭示了免疫平衡的核心机制——激活与抑制并存。而这也正是今年诺奖官方给出的获奖理由:其对于理解免疫系统的运作,具有决定性意义。

黄波表示,今年获奖的研究,其重点在于观念的扭转。“以往大家认为,T细胞只是攻击病毒感染的细胞,或者是杀伤异常的细胞,比如肿瘤细胞。但是由于这个发现,大家知道了,就像中国传统哲学思想中强调的阴阳平衡,Treg就属于‘阴’的这一面,能够平衡我们机体的免疫反应。”

获奖者之一曾受医学及哲学熏陶

“得知这次诺奖的结果,我并没有感到特别意外。”黄波说,得奖的三名科学家中,贡献最大的当数日本教授坂口志文,这也是圈内的共识。

“1995年,坂口志文就发现了调节性T细胞。他认为,这群细胞具有抑制免疫的功能,但是当他投稿给Journal of Immunology(当时最主流的免疫学专业期刊)时被编辑拒稿了。这位编辑自己也是一名免疫学家,他让学生在实验室里重复了坂口志文的实验,发现实验结果可以重复,于是邀请坂口志文再次投稿。这篇文章最终得以问世。”黄波说。

在过往的线下学术活动中,黄波和坂口志文有过不止一次的交流。今年在维也纳召开的国际免疫学大会,两人都作了报告,并且住在同一个宾馆里。“参加学术会议时,坂口志文总是和夫人在一起,他还会向别人很客气地介绍他的夫人,能感觉到他们的感情非常好。”黄波笑称,坂口志文的酒量不是特别大,“他的学生爱帮他挡酒”。

据媒体报道,坂口志文是第6位获得诺贝尔生理学或医学奖的日本籍科学家。

1951年,坂口志文出生于日本滋贺县。尽管中学时期,坂口志文曾想过成为一名画家或雕塑家,但最终并未走上艺术的道路。坂口的母亲出身于医学世家,家里有多名亲戚是医生,这构成了他对医学萌生兴趣的土壤。坂口对于哲学的感知则来自父亲。父亲毕业于京都大学哲学系,后来坂口考入同一所大学的医学部,燃起对于免疫学的热情,正是因为其中“识别自己,排除非己”的机理,让他感受到了哲学的深度。

中国免疫学逐步领跑

纵览诺贝尔生理学或医学奖的获奖历史,不难发现免疫学在其中“常青树”般的地位。据统计,自1901年以来,免疫学领域已21次荣获诺奖殊荣。

2011年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了美国科学家布鲁斯·博伊特勒、法国科学家朱尔斯·霍夫曼和加拿大科学家拉尔夫·斯坦曼。评审委员会对3位科学家作出的评价是,他们通过对免疫激活关键原理的发现,彻底改变了对免疫系统的理解。

2011年获奖结果公布后,北京大学医学部免疫学系教授谢蜀生在接受记者采访时曾表示,免疫学探索的是一个充满了无数奥秘和巨大机会的领域。他当时预测,在免疫系统的结构和功能研究方面,免疫耐受领域的研究可能出现重大突破,这方面的突破在抗器官移植排斥和各种自身免疫病的防治上,将会产生真正革命性的变化,也许获诺奖的可能较大。

事实上,免疫学也是中国科学家不断发起探索和挑战的领域。中国科学院院士董晨2024年在接受《医学科学报》采访时曾提及,尽管十多年前,国内的基础免疫学研究相对来说还比较薄弱,同时拥有干净、优质动物房和流式细胞仪这样大型设备的研究机构屈指可数,但近年来,国内一些优秀的大学和研究机构已基本拥有这些条件,我国的基础免疫学在硬件投入、人才引进和研究氛围等方面发展迅速。

“中国的免疫学正处于大步向前的发展时期。”黄波表示,“在免疫学的三个顶级刊物中,我们国内科学家发表的论文比重已达25%~35%。可以说,中国的免疫学事业逐步进入领跑的位置。”

免疫学领域获诺贝尔生理学或医学奖梳理

1.1901年,(德国)Emil Von Behring,发现抗体及建立血清疗法。

2.1905年,(德国)Robert Koch,对结核病及结核杆菌的研究。

3.1908年,(德国)Paul Ehrlich,提出抗体形成侧链学说。(俄国)Elie Metchnikoff,揭示免疫细胞学说-吞噬细胞的作用。

4.1913年,(法国)Charles Richet,对过敏反应的研究。

5.1919年,(比利时)Jules Bordet,对补体及补体结合反应研究。

6.1930年,(奥地利)Karl Landsteiner,发现人血型抗原。

7.1951年,(南非)Max Theiler,发明抗黄热病疫苗。

8.1957年,(意大利)Daniel Bovet,用组织胺药物治疗变态反应。

9.1960年,(澳大利亚)F.M.Burnet,提出克隆选择学说与获得性免疫耐受。(英国)Peter.B.Medawar,获得性免疫耐受发现。

10.1972年,(英国)Rodney R. Porter,对抗体结构的研究。(美国)Gerald.M.Edelman,对抗体结构的研究。

11.1977年,(美国)Rosalyn Yallow,建立放射免疫分析技术。

12.1980年,(美国)Baruj Benacerraf,发现免疫应答基因。(法国)Jean Dausset,揭示人HLA结构。(美国)George Snell发现小鼠 H-2结构。

13.1984年,(英国)Cesar Milstein,对单克隆抗体技术及Ig遗传学研究。(德国)Georges.F.Kohler,对单克隆抗体技术研究。(丹麦)Niels.jerne,揭示天然选择学说、免疫网络学说。

14.1987年,(日本)Susumn Tonegawa,发现抗体基因及抗体多样性遗传基础。

15.1990年,(美国)Joseph E.Murray与E.Donnall Thomas,关于在治疗人类疾病中的器官和细胞移植领域的发现。

16.1996年,(澳大利亚)Peter.Doherty与(瑞士)Rolf.Zinkernagel,提出MHC 生物学功能。

17.2008年,(德国)Harald zur Hausen,发现人乳头状瘤病毒(HPV)与宫颈癌相关性。(法国)Francoise Barré-Sinoussi和Luc Montagnier,发现艾滋病病毒(HIV)。

18.2011年,(美国)Bruce A. Beutler、(法国)Jules A. Hoffmann以及(加拿大)Ralph M. Steinman,对天然免疫功能的研究。

19.2018年,(美国)James P. Allision和(日本)Tasuku Honjo,发现了抑制负面免疫调节的癌症疗法。

20. 2023年,(美国)Katalin Karikó和Drew Weissman,发现核苷基修饰,开发出了有效的对抗COVID-19的mRNA疫苗。

21.2025年,(美国)Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell和(日本)Shimon Sakaguchi,在外周免疫耐受领域获新发现。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。