在量子力学诞生百年的2025年,这个领域又增添了新的诺贝尔物理学奖。

10月7日,2025年诺贝尔物理学奖揭晓,分别授予美国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)和约翰·马丁尼斯(John Martinis),以表彰他们“发现了电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”。

“我完全惊呆了,我从来没有想过会拿到诺贝尔奖。”当得知自己获奖时,克拉克大吃一惊。1984年和1985年,克拉克带着他的博士后德沃雷特和学生马丁尼斯,针对由超导体构建的电子电路做了一系列实验,证明了量子不仅存在于微观世界,它的奇异特性还可以在像手掌那么大的宏观系统中具象体现。

诺贝尔物理学委员会主席奥勒·埃里克森(Olle Eriksson)表示:“能够庆祝百年历史的量子力学不断带来新的惊喜,这真是太棒了。量子力学是极其有用的,因为它是所有数字技术的基础。”

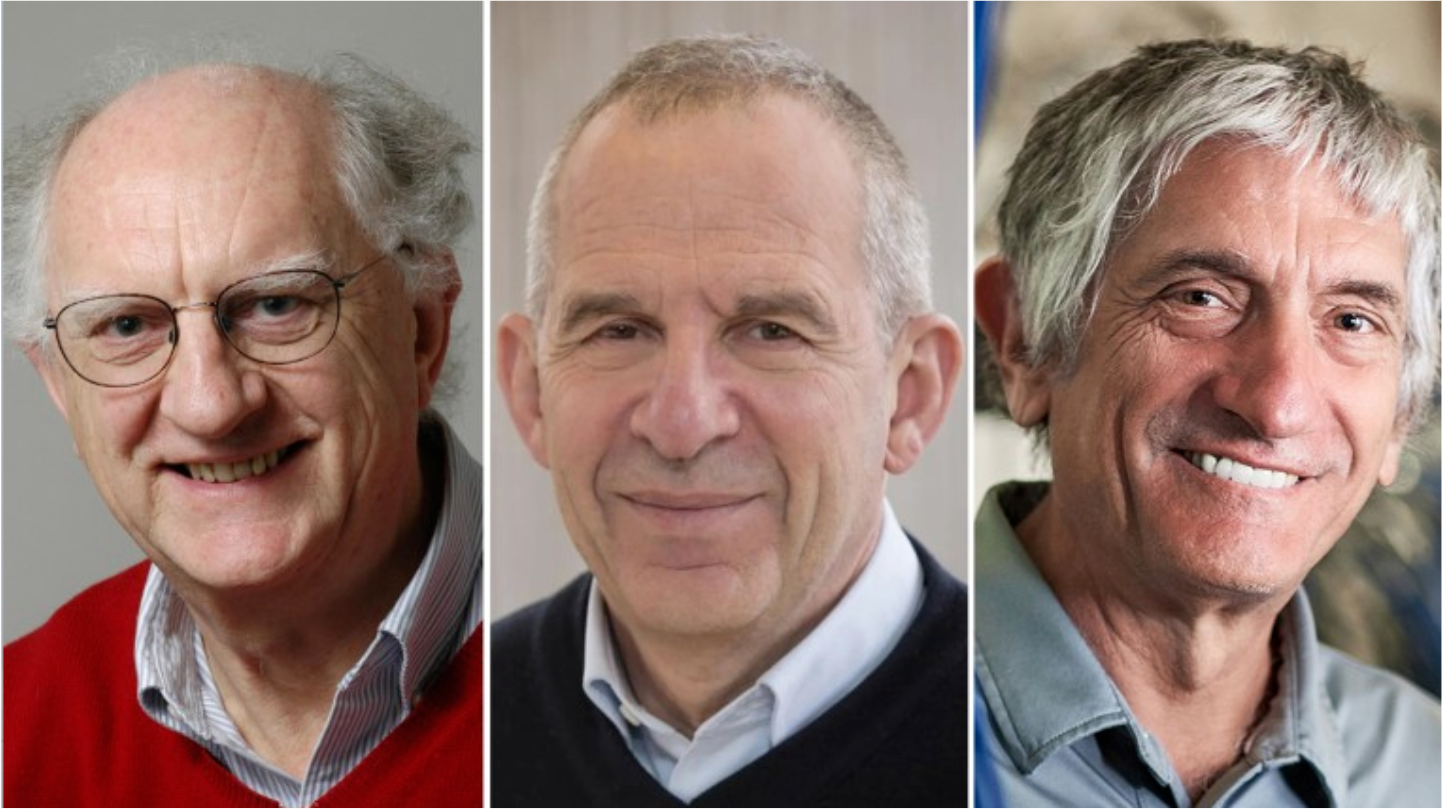

约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)、约翰·马丁尼斯(John Martinis)(从左至右)

约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)、约翰·马丁尼斯(John Martinis)(从左至右)

?

“奖项似乎给得有点早”

《中国科学报》:时隔3年,诺贝尔物理学奖再次颁给了量子力学领域,你对此有何感想?

中国科学院物理研究所研究员梁文杰:我没想到宏观量子效应和能量量子化会获奖,但仔细想,它们确实是比较基础的概念,获奖也很合理。只不过,目前这两个概念在应用领域并没有实现革命性爆发,奖项似乎给得有点早。这是我个人的判断。

中国科学技术大学教授、中国科学院量子信息重点实验室副主任郭国平:首先,我觉得这次诺奖比较大胆,毕竟量子计算的超导路线目前并未完全走通或一定能成功;其次,我认为这代表了西方科学界对量子计算的鼓励态度,是一种导向。

从事超导量子计算研究的匿名科学家:纯粹个人看法,我认为是早了。等超导量子计算机真正落地的那天再颁发给他们,可能才是最有说服力的。因为一旦真正实现了超导量子计算机,将直接改变人类处理信息的格局。

但这其实也正是我想呼吁的,因为我特别担心诺奖颁给超导量子计算的开创者后,大家会认为超导量子计算机会马上实现,更担心别有用心者会过度炒作甚至消费量子计算机。这对我们真正做超导量子计算的人而言是一种伤害。

复旦大学物理学系教授李晓鹏:颁奖前我在想,这次物理学奖大概率会颁给量子领域的科学家,因为今年刚好是现代量子力学诞生100周年。我没有想到是这3位科学家,但他们绝对实至名归。我作为量子领域的科研人员,心情非常激动,也很受鼓舞。

上海交通大学物理与天文学院教授李亮:宏观量子力学隧穿效应和能量量子化虽然是相对小众的领域,但至少属于物理学。因此,听到物理学奖颁发给这个领域后,我有一种如释重负的感觉,物理学奖终于“回归正常”了。

诺奖评选近两年发生了很大变化,可能是诺奖委员会“与时俱进”的结果。今年它一方面强调基础前沿理论,另一方面又密切联系实际应用。从这个意义上讲,诺奖委员会是下了一番功夫的。

为超导量子计算发展奠定基础

《中国科学报》:能否通俗介绍一下“宏观量子力学隧穿效应和能量量子化”?这个研究有什么“用处”?

梁文杰:“量子隧穿效应”通俗讲就是崂山道士念咒语后穿到了墙的另一边,这是量子力学的基本特点。今年诺奖涉及的“宏观量子隧穿”,是说隧穿效应达到了可以宏观观测的程度,即毫米级甚至更大尺度。我们身边常见的宏观量子效应是超导体。

“能量量子化”是指能量只能一份一份地变化。就像水龙头里的水,经典条件下想调大流速,需要把水龙头开大;但如果是量子化的,比方说水流只能每秒流1立方、2立方、3立方,但想调到1.5立方就做不到了。几位诺奖得主发现宏观电路也存在量子化行为,可以借此进行精准的能量和信息传输与校准。

传统量子隧穿效应都存在于非常小的体系中,这次获奖的工作证明量子隧穿也可以出现在手里拿的器件中,且发现了其中的能量量子化效应。这一效应有可能成为未来电路的基础,即电子电路不再只依靠数电子电量控制信息,而是通过宏量的电子相位相干调控来控制信息。这可能是诺奖委员会看重的。

李晓鹏:两次诺奖的领域很不一样。量子力学最初是为了解释原子、电子等非常微观的粒子行为。2022年,3位科学家正是因为在单光子尺度上验证了量子纠缠现象而获奖。今年的3位得主则是在宏观器件中发现了量子力学隧穿和能量量子化。

在此之前,科学家并不知道能否在宏观的人造器件中观测到量子现象,但他们3人通过设计超导电路系统,成功观测到量子力学效应,颠覆了以往的认知。这个发现为之后超导量子计算的发展奠定了基础,谷歌现在推动的超导量子计算路线正源于此。

李亮:隧穿效应、能级量子化都是量子力学领域非常基本的物理概念,同时又和下一代量子技术密切相关,量子比特、量子计算、量子传感、量子密码等技术都从此概念出发。离开能级的量子化,所有这些量子电路的功能都无法实现。

匿名科学家:在量子力学领域,有一个自然的问题是量子力学在宏观体系中是不是也适用?他们40年前的这项实验,正是从科学角度证明了宏观体系一样遵循量子力学规律。他们在电路中把温度、噪声等干扰降到极低水平,证明了宏观体系中存在相同的量子效应,这直接催生了超导量子计算的发展。总之,一是它有很深的物理思想,就是量子力学的适用范围;二是它促进了超导量子计算的诞生和发展。

不会因为一次诺奖就一定“前景光明”

《中国科学报》:此次获奖会给量子力学及相关领域未来发展带来怎样的影响?我国的布局如何?

匿名科学家:3位开创者虽然开辟了超导量子计算路线,但同时指出了其中的难点——如何把宏观量子体系的噪声、温度等各种干扰因素降到单量子水平,尤其是在达到一定规模后,这背后的科学问题和工程问题极其复杂。所以,我希望大家对量子计算机研发仍保持耐心,这个领域并不会因为获颁诺奖就一定前景光明、一帆风顺。

上海交通大学物理与天文学院教授罗卫东:今年的诺奖颁给他们,主要是因为其研究的超导约瑟夫森结展现出宏观量子性质,包括量子隧穿和量子化能级。这是我们发展下一代量子技术的基础,我认为这是建造未来量子计算机最重要的技术路线,对我国量子计算发展具有鼓励和推动作用。

李晓鹏:目前,量子计算开始从实验室走向应用,我们也在关注量子计算是否可以在一些有价值的问题上展现出应用优势,但具体落地还需要时间。现在确实是量子科技发展的大时代,获得诺奖只是一个方面,接下来肯定会引发社会各界越来越多的关注,推动量子计算从基础科学向应用发展。

梁文杰:现在主流的量子计算路径包括超导量子计算、光量子计算、冷原子量子计算,以及硅自旋量子计算等,最接近工程化的可能就是超导量子计算。目前,中国科学技术大学潘建伟院士领导的团队对此贡献很大,中国科学院物理研究所、复旦大学等诸多单位也在这个方面贡献力量。中国量子计算在世界上有着重大影响力。

荣誉不只归于“大佬”

《中国科学报》:你跟几位获奖者是否有过交集?他们给你什么样的印象?

罗卫东:最年长的是克拉克,他一直在美国加州大学伯克利分校任教。20多年前,我在该校物理系读博士时,经常在物理系楼里碰到他。他个人特征挺明显的,一个笑眯眯的高个子老头。

匿名科学家:现在美国做量子计算的人中,许多都是克拉克的“徒子徒孙”。克拉克很有大科学家的风范。我记得有次开会,他的学生把他围在中间,热火朝天地讨论量子计算相关问题。

德沃雷特是一个非常执着的人。记得一次在日本开会,他作完报告后我上前请教几个学术问题,他非常严谨,认真地问我问题是什么,然后才条分缕析地答复我。马丁尼斯则是一个非常活跃且思路开阔的人,关于他的“江湖传说”有很多。

郭国平:我们课题组没有与这3位科学家合作过,但早年间在几次会议上遇到过,其中马丁尼斯应该是最知名的。当年打造谷歌量子计算机,他功不可没。马丁尼斯是非常纯粹的科学家,特别专注于技术细节,对技术要求非常高,而且总能一点一点地往前做。

李晓鹏:我在一些会议上和马丁尼斯打过交道,一起喝过酒也聊过天。他是一位典型的美国科学家,对自己的研究非常有热情,也很随和,很愿意和年轻人打成一片,探讨科学问题。

我最近一次见到他是在2018年,我们聊了未来超导量子计算的发展方向。这一年刚好是一个很关键的节点——马丁尼斯领导团队开发了72量子比特的新量子处理器Bristlecone。这项工作使超导量子比特的错误率降到量子纠错的阈值,意味着未来有可能做成超导量子计算机。当时,马丁尼斯对超导量子计算机的发展表示了巨大的信心。回过头来看,超导量子计算的发展趋势和他当时的预测一致。比如2024年12月,谷歌发布了最新量子芯片Willow,不过那时马丁尼斯已经离开谷歌了。

梁文杰:师生组合获诺奖的比较少,这鼓励了所有年轻老师和学生,荣誉并不只归于“大佬”,他们3位在该成果中的贡献都得到了认可。

《中国科学报》:此次诺奖的颁发对我们有何启发?

郭国平:作为从业者,只觉得肩上的压力更大、担子更重了。

李晓鹏:我认为,国内的量子科技,包括量子计算、量子通信和量子精密测量,已经发展到与国外同样的水平。但也要承认,我国在基础科学创新、人才积累方面,与美国仍有一定差距。

罗卫东:今年的诺奖属于凝聚态物理领域。在凝聚态物理领域做科研的大部分是小团队,一个导师带着几个学生、博士后在干。很多时候,小科研团队开展自由探索型研究,也能够作出很重要的贡献。

梁文杰:我觉得,每位年轻的科研人员要找到“让自己一谈起来两眼发光”的领域,不必在意这个领域是否能得到诺贝尔奖,关键在于你是否感兴趣并且认为这个工作特别重要,值得花一辈子去追求。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。