“小镇做题家”们的父母太习惯于将幸福和自我价值系在孩子身上,却从不思考,也没有能力去思考——考上名校,然后呢?

十多年了,“超过他们”这四个字一直在李昊脑中挥之不去。

那是2012年,18岁的李昊将衡水中学奉为圣坛。在遥远的新疆,他读着班主任发的“衡水毕业生回忆录”,常常挑灯夜战,用更甚于“衡水模式”的生活作息和学习强度来要求自己。

与同年代的许多孩子的父母一样,李昊的父母极其关注儿子学习。他们是国企基层工人,在功课上无法提供什么帮助,但严格信奉“知识改变命运”的圭臬。在父母看来,只要考得好,儿子就会拥有光明的未来。

于是,19岁之前,“考上北大”就是这个少年唯一的目标。

2013年夏,高考成绩出炉,李昊发挥失常,未能实现北大梦。填报志愿时,不知“985”为何物的父母,带着儿子找到当地的志愿填报“大师”,交了2000块钱咨询费。在“大师”的建议下,李昊放弃了自己更心仪的中

国科大,来到北京一所重点院校学习金融。

父母对结果很满意,少年却面临着前所未有的迷茫。他如同一条被裹挟着穿过出海口的小鱼,在茫茫大海中迷失了方向。

许是源于自卑,“上大学后,我突然陷入了一种‘反智主义’,觉得学习没用。我心里就一个想法——一定要让自己看起来很聪明,而不是让自己看起来很勤奋”。来自西部偏远地区的李昊在大学并不拔尖,过去引以为傲的应试能力不如河北、山东等省份来的同学,综合素质又不比北京、上海等大城市的孩子。于是,李昊开始疯狂地“不务正业”,参与社团活动、谈恋爱、读课外书,试图通过与应试无关的方式找回努力的意义。

大三下半学期,眼看保研无望,李昊才开始有了紧迫感。在近一年的备战考研后,他顺利通过初试,却在复试阶段被淘汰。

面对这个消息,李昊一时难以接受。年轻气盛的他在朋友圈发了一条动态,以调侃的语气,表达心里的遗憾和委屈。

原是寻求安慰,却遭到父亲劈头盖脸一顿训斥,理由是“不努力,还爱发朋友圈扯淡”。李昊记得很清楚,当晚,无助的他躺在宿舍床上痛哭,一夜未眠,过去的点滴记忆又浮现在眼前。

他想起高中时,有次期末考试拿了年级第6名。父亲应酬结束回到家,拉他在沙发上谈心。兴许是工作上遭遇了不顺,又或许是酒精的作用,父亲语气亢奋,反复冲儿子强调:“要超过他们!拿第一!”

这句话让他好多年都不舒服。“我父亲的话给我一种感觉,除了学习、替父母出人头地,我的人生就没什么意义,我好像是一个工具。”李昊说。

后来,李昊来到北京另一所重点高校硕博连读。博士毕业后,他入职北京一家央企,成为一名分析师。他在社交平台开通了账号,分享博士求职经验,有时会与网友讨论一些教育问题,分享他和父母的互动日常。

今年夏天,李昊的女友博士毕业,学校直播了毕业典礼。李昊的母亲专门将视频转发至朋友圈,配上文字说明“我儿子女朋友的博士毕业典礼”,还不忘在评论区补上一句:“我儿子去年博士毕业。”

现在李昊和女友正计划在北京定居,购房成了最大的困难。他想起毕业时,面对几个不同城市的工作offer,父母最希望他留在北京。如今,他面临购房压力,父母却始终回避。

“我只想知道,父母能不能支持买房。哪怕不能支持,也要告诉我。但屡次沟通,他们总不正面给我一个答案。”李昊说。

尽管年近三十,父母仍习惯于将李昊视作一个“考生”。对于工作发展、收入、结婚等更为复杂的人生大事,父母似乎并不关心。“而对分数、证书、职称这类文化人内部的‘等级’,他们非常希望我能拥有。”这种对成功的单一定义,时常令李昊无奈,却不再令他困扰。他似乎已经在一段段人生晋级中,与父母渐行渐远。遇到不知如何沟通的事,李昊选择不解释。

2021年,正在北大读硕士的秦暖接到了父亲的电话:“你有弟弟了!”

作为家族中第一个考入国内顶尖名校的孩子,聪明的秦暖早就有所察觉——自二孩政策全面放开,家中的氛围就变了,父母像有事瞒着她。

“你的父母正在备孕。”从好友口中听到这一消息的秦暖没想到,自己竟是老家亲友圈中最后一个得知此事的人。她跑回家翻箱倒柜,终于找到了母亲的孕检报告。原来几年来,年近五十的母亲竟流产过好几次,只为要个男孩。

秦暖默默将孕检报告放回原处。她明白,自己的意见已经无足轻重了。

父母的“先斩后奏”和从“独生女”到“有个弟弟”的身份转变,令秦暖过去的世界观开始悄然坍塌,那些构建何以为我的光辉勋章亦开始蒙尘。

弟弟出生前,秦暖是父母唯一的女儿。她聪明、漂亮、勤奋,在学业上一路坦途,以高考全省名列前茅的成绩考入顶尖高校,是让“祖坟冒青烟”的孩子。

秦暖的父母是从农村考出来的第一代大学生,坚信知识改变命运,深谙家庭托举的重要性。他们将全部精力放在女儿的教育上,围绕“升学”这一个核心运转。10岁前,秦暖跟随父母辗转各地,日子并不富裕。即便如此,父母依旧将女儿送入了学费昂贵、环境更好的私立小学。

秦暖在读书上很争气,是家族中成绩最好的小孩。但与此同时,她心里也一直有个芥蒂,那便是整个家族的重男轻女。

父亲生长在农村,是祖父的独生子。自秦暖出生以来,父母就饱受议论。村子里的人总会略带惋惜地说一句:“他家只有一个女儿。”这令追求完美的父亲很难受,仿佛女儿成了唯一的“污点”。

母亲也免不了受到影响。因为生的是个女儿,母亲和婆家关系一直不是很融洽。这让生性要强的母亲憋着一股劲儿,对秦暖的管教格外严格。

“每次回忆起来,都是我没有好好完成学习任务,她打我的样子。”秦暖说。母亲频频告诉自己,女孩一定不能比男孩差。

考入顶尖高校也没能止住村里人的非议,反而愈加折磨父母。好像秦暖越优秀,“没有儿子”的紧箍咒便越紧。在老家那些亲友眼中,“只有生了儿子,家才像个样子”。

2016年1月1日,二孩政策全面放开,被心魔折磨许久的父亲终于有机会打场翻身仗了。夫妻俩选择瞒着女儿,再生一个男孩。

备孕的过程很不顺利。母亲高龄受孕很难,但父亲执意要生儿子。多次流产后,母亲开始对这段婚姻感到失望。

弟弟出生后,父母因抚养及经济问题时常爆发激烈的争吵,甚至一度闹离婚。他们都将女儿视作自己的情绪出口,一旦抓住机会,便向秦暖倾倒苦水。有时一个人正和秦暖打着电话,另一个人便不管不顾地大吵起来,留秦暖在电话这头备受煎熬。

本应互相关心的家庭群,也变成了父母日常互呛的战场。就这样,长期遭受父母情绪侵蚀的秦暖患上了抑郁症。“有时我站在7楼宿舍和他们打电话,一边听他们大吵,一边就想跳下去。”秦暖不理解,自己的家为何会走到今天这个地步。

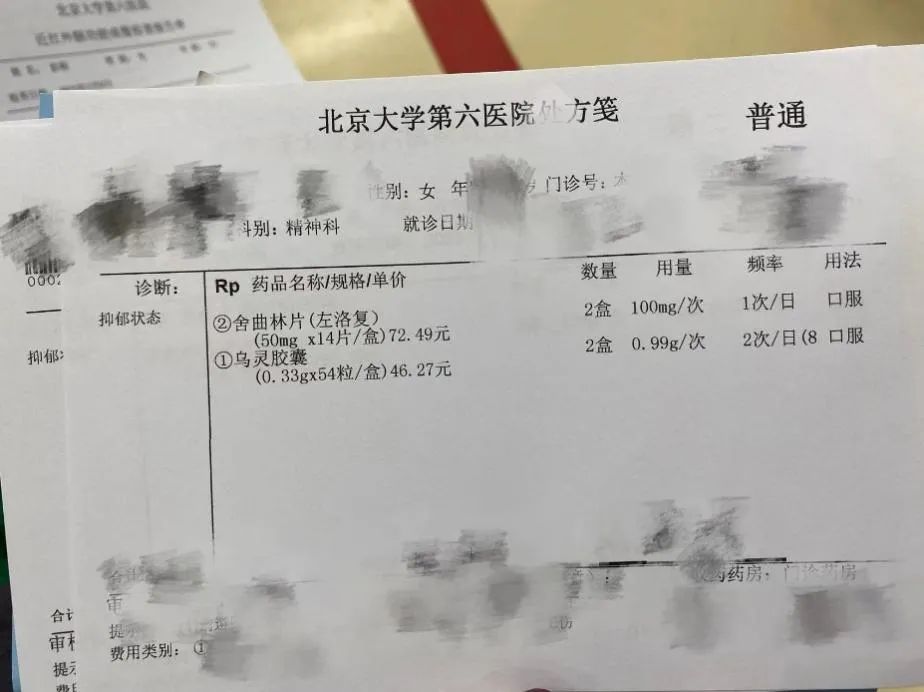

后来,她开始强行切断与父母的联系,有意减少回家的次数。确诊抑郁症后,秦暖没有告诉父母,选择独自面对。她一个人看病,一个人吃药,一个人继续学业,似乎孤独都比面对父母来得好受一些。

秦暖曾被确诊抑郁症

直到母亲发觉女儿身体愈加浮肿,以为是女儿暴饮暴食所致,便反复数落她。亲戚们也会开玩笑,提起秦暖的体形,母亲彻底爆发了,她无法容忍秦暖这个“别人家的孩子”存在任何令人指摘的缺点,于是严厉训斥了女儿。

当时,秦暖的心像是瞬间跌落至谷底。她有气无力地向妈妈坦白,自己得抑郁症有段时间了,体形变化是服药的结果。

从那以后,父母便消停了许多。可秦暖知道,那些无法弥合的裂痕从未消失,只是被选择性遮掩了起来。

日子还得继续,体面还得维系。在父母看来,“离婚”也是被戳脊梁骨的事情。他们断然不会走向这样的结局,哪怕牺牲掉的是全家人的幸福。

不久前,正在读博的秦暖回了趟老家。这些年,弟弟越发调皮可爱,秦暖和他的感情逐渐好了起来,毕竟弟弟是无辜的。

村里的亲戚来了许多,他们望着姐弟俩,面带微笑,说这家之前只有一个女儿,成绩虽好,还是有些令人惋惜。现在儿女双全了,看着终于像个样子了。

秦暖和李昊都不约而同观察到一种现象,从本科到博士生阶段,他们的同学会一层一层逐渐分流,家庭背景会越来越好。

读本科时,秦暖就能直观感受到差异。“那时班上有江浙沪独女,她们身上那种闪耀的光芒,我是完全没办法比的。”

读博之后的对比则更加残忍。秦暖曾和室友讨论过同学们的家庭背景,发现自己成了彻头彻尾的鄙视链底端。某教授的孩子、某期刊总编的孩子……细数下来,好像每个人都有意想不到的“背景”。而对秦暖和整个家族来说,她在学校的导师们,已经是能接触到的最高人脉了。

李昊博士毕业于一所偏理工类的学校,这种困境以另一种方式呈现出来。他读博时,曾目睹隔壁课题组的一位同学险些陷入抑郁。这个同学来自南方农村,家庭条件不好,从二本一步步艰难地读到博士。导师嫌他论文写得慢、家境不好、“不够聪明”,师生关系很紧张。

李昊和这位同学关系不错,他感到有些心疼。“家境好对读博是一层保障。像他这样条件不好的,就指望着导师那点补助,很容易被导师拿捏。”

2023年,李昊读到一本名为《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》的书。作者郑雅君来自甘肃省的一个小县城,2009年以全省第40名的高考成绩考入复旦大学社会学院,如今正在

香港大学攻读博士学位,此书便脱胎于她的硕士论文。

郑雅君往返北京、上海两所名牌大学多次,对毕业班共62名学生进行了深度跟踪访谈。她发现,学生考入大学后,非但不像过去中学老师所言“就好了,就轻松了”,反而要面对一场更加激烈且隐秘的挑战。这场挑战涉及家庭经济基础、成长环境、社会资源等多方面的因素,来自偏远落后地区的“小镇做题家”们很难适应。

李昊对此书产生了强烈的共鸣,字里行间讲述的仿佛就是他过去的人生。想到读博期间,偶尔心血来潮,想和父母聊聊自己在科研道路上的困境,都得先做很久的科普,然后再倾诉。

但他其实早就与父母和解了,一直在主动寻求更融洽的相处方式。他用12年明白了一个道理:原生家庭带给人的隐形天花板虽然残酷,但越往后,走得越高,限制则会越小,“是可以突破的”。

如今,李昊和女友互相鼓励,努力靠自己在北京的职场拼杀出一片天地。

李昊和女友都爱听五月天演唱会,他很喜欢这首《笑忘歌》

秦暖则仍困在父母的情感漩涡中,努力治愈着他们,也努力治愈着自己。如今,她正继续攻读博士学位,人生目标是在10年内评上副教授。对于父母,她其实从未埋怨过。相比原生家庭带给自己的天花板,她更能看到父母的天花板。

“他们一直在活给别人看。”就算已经来到了“别人家孩子”竞赛圈的顶层,秦暖的母亲仍会紧张地盯着他人的进度。只要亲朋圈中有孩子考入了浙江大学、复旦大学等名校,母亲便会在秦暖面前有意无意地提起,那些孩子是多么优秀,又收获了哪块秦暖没有的奖牌。

从前,母亲的刻意比较和焦虑投喂都令秦暖痛苦。经历抑郁后,她反而从这些精神泥洼中脱了身,走向清醒。她终于发现,自己才是这个家里唯一的正常人。

“‘小镇做题家’们的父母太习惯于将幸福和自我价值系在孩子身上,却从不思考,也没有能力去思考——考上名校,然后呢?”

*文中李昊、秦暖均为化名,图片均为受访者提供

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。