学人小传

张洪程,1951年出生于江苏南通。作物栽培学与耕作学家,中国工程院院士,扬州大学教授。1975年毕业于江苏农学院农学专业并留校任教。农业农村部水稻专家指导组顾问,农作物生产全程机械化专家指导组副组长。主编《农业标准化概论》《水稻机械化精简化高产栽培》等。

每年11月至翌年1月,中国工程院院士张洪程都会在扬州大学文汇路校区一间20余平方米的办公室里,完成一项“锱铢必较”的“大工程”。

他戴上老花镜,蹲下身子,拎起两份水稻种质材料,轻轻倒在铺展于地的大白纸上,观察每一颗种子的粒型、透明度、光泽度,筛选出当场的“晋级者”。这一蹲,往往就是一个下午。

在这两三个月的时间里,张洪程要日复一日,如“大海捞针”一般,从2000余份水稻种质材料中,挑选出外形饱满、色泽亮丽、透亮如水晶般的“最美”稻米,对其开展繁育和栽培技术研究,进而选育出优质丰产的水稻品种。

很多人叫张洪程“稻迷”。因为这份迷恋,49年来,他的足迹遍布苏、浙、皖、赣等10多个水稻主产省份。因为这份迷恋,他不断探索选育优良水稻品种,研发水稻轻简化、机械化、精确化栽培技术。他的科研成果既丰富了我国作物栽培耕作理论体系,也走出了实验室、试验田,在广阔田野上开花结果,让许许多多中国稻农“挺直了腰板”。

张洪程在田间。图片由作者提供

张洪程(右二)和学生在一起。图片由作者提供

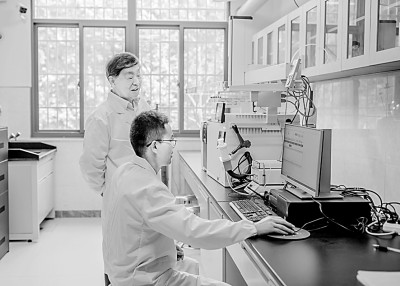

张洪程(左)在实验室。图片由作者提供

张洪程的部分著作 图片由作者提供

张洪程的部分著作 图片由作者提供

改写“弯腰插秧”历史

民以食为天。出生于1951年的张洪程,经历过吃不饱饭的岁月。种出更多粮食,让大家都不挨饿,是他从小的梦想。1972年,机缘巧合,张洪程进入江苏农学院(今扬州大学)农学专业学习。从此,他的命运与“天下粮仓”紧密相连。

几十年前“面朝黄土背朝天”的种田场景,深深印在张洪程的脑海里:“我记得,20世纪60年代末,种田只能靠手工。当时我们生产队只有一辆东风-12手扶拖拉机,种一亩稻子要四五十个工,烦琐又辛苦。到了80年代,农村劳动力开始大规模转移,干农活的人少了,但是粮食要增产啊。我当时就想,一定要为农民做点事。”毕业留校后,张洪程的第一个研究课题就对准了农业轻简化。

翻土犁田是传统耕作的必要环节。20世纪40年代,有国外学者提出“少耕”“免耕”的耕作方法。“少耕”“免耕”虽然省时高效,但在一些地区会造成地力损耗、草害猖獗、作物产量不高不稳等情况,相关技术一直未能在我国普遍推广。

张洪程带领团队深入江苏各大农区,主持了一场跨地区、跨部门、跨学科的协作攻关,搜集整理的数据资料装满了20多个箱子。经过潜心研究,根据江苏省内不同农区的特点,他们提出了以少耕为主、少免交替、定期耕翻的新型轮耕制度。相关成果与栽培技术在江苏等地得到大面积推广,为农民轻简化种地送上了“金扁担”。

在传统水稻种植过程中,弯腰插秧是最艰辛的作业环节。从1985年起,张洪程开始系统研究使用抛秧技术以替代弯腰插秧。随着水稻抛秧技术的成熟,单调重复的弯腰插秧动作,变成如“仙女撒花”般轻盈的劳动场景。时至今日,抛秧技术仍然在全国1.2亿亩水稻田中使用,特别是在机械化栽培困难的丘陵山区更是得到广泛应用。很多稻农说,抛秧技术让他们“挺直了腰板”。

2004年,国家粮食丰产科技工程启动。张洪程主动申请承担该工程的江苏水稻项目,并把水稻丰产高效研究作为项目实施的“龙头”。他带领团队在兴化、姜堰、高邮、如东等不同生态区展开试验,针对水稻生产技术瓶颈,研究建立了以群体定量化诊断、密肥水定量化管理为核心的精确栽培技术。该技术通过实施良种、壮秧、扩行、控苗、精肥、节水、无公害化病虫害防治等措施,依据叶龄进程对水稻生长的每一个环节进行定时、定向、定量的科学调控。这不仅能减少7.3%的劳动力成本,还能使水稻亩产提升10%以上。

在前期研究的基础上,张洪程带领团队成员在实践中不断探索水稻高产生育规律、肥水高效利用机理与定量化管理,创建形成了水稻丰产定量化栽培技术体系。这个精确定量栽培模式,倡导“精苗稳前、控蘖优中、大穗强后”,分别在姜堰、兴化两地创造了稻麦两熟制水稻亩产903.8公斤、937.2公斤的纪录,展现出巨大的生产潜力与广阔的应用前景。为了使农民更易于理解和应用这个技术体系,张洪程深入各基地讲课,到田头指导应用,江苏多地同片土地连续8年实现亩产800公斤以上。

2011年,张洪程凭借“水稻丰产定量栽培技术及其应用”获得国家科技进步二等奖。这项技术实现了高产与优质、高效、生态、安全的协调统一,如今已被相关部门确定为全国水稻生产主推技术,在全国20多个省市示范推广。

近些年,江苏连续多年刷新稻麦两熟条件下的水稻亩产纪录,机插稻单产水平和应用面积都在全国水稻主产省份中居于领先地位。这些骄人成绩的背后,有张洪程的大量心血。

从机插到无人化耕种

劳动力紧缺、生产成本高、作业质量差是目前粮食作物播种面临的挑战。未来,粮食怎么种?靠谁种?

在国家粮食丰产科技工程江苏水稻项目等的资助下,张洪程主动与多家科研、生产单位联络,通过加强校企联合、校地联动、校所联系,集聚资源,潜心钻研“机插水稻稳定高产”课题。

水稻机械化栽培,稻农梦寐以求。我国20世纪80年代引进日本机插技术后,逐渐形成了以毯苗机插为主体的机械化栽培方式。但在当时,我国有3/4的水稻田分布在南方多熟制地区,水稻耕种一茬接着一茬,时间非常紧张。运用机械化方式栽培密度极高的毯状小苗,容易因秧苗弱小且栽插不匀导致生长缓慢,一茬水稻成熟推迟,就会耽搁后面的水稻插秧,不仅影响周年生产,也会使当季水稻产量下降、质量不稳定。由于这些限制因素,我国机插稻栽培一度发展缓慢,极大制约了水稻生产机械化进程。

针对这些实际问题,张洪程团队历经11年攻关,在壮秧培育、精准机插、生育诊断、肥水调控等技术上实现突破性创新,创立了适应多熟制地区的毯苗、钵苗机插高产优质增效栽培技术新体系。其中,以“控种、控水、化控”为核心的机插毯苗、钵苗两套育秧新技术,显著增长秧龄、提高苗质、改善大田群体质量,为实现机插秧苗大田“早生快发”提供了有效解决方案。目前,相关成果已在江苏、安徽、湖北、江西等地得到广泛应用,累计推广面积超过1亿亩,亩产稳定在550公斤~600公斤,不仅引领了江苏乃至全国水稻生产的机械化进程,还推动了水稻生产的规模化、产业化发展。2018年,张洪程凭借相关技术再次获得国家科技进步二等奖。

俗话说“秧好半熟稻”。培育高标准机插秧苗,是保证机插质量,取得水稻丰产丰收的重要基础。针对我国传统机插水稻秧苗龄小质弱、存活较慢等制约产量提升的突出问题,张洪程团队再次“对症开方”,研发了“机插粳稻盘育毯状中苗壮秧培育技术”。这项技术能够提升秧苗活力,提高育秧的质量和效率,使亩增产10%以上,目前已经在江苏、安徽、黑龙江等省进行示范应用。

21世纪,是智慧农业大发展的时代。作为走在农业科技前沿的学者,张洪程意识到,稻麦生产“无人化”,是一个新的重大课题,也是解决未来粮食到底“怎么种、靠谁种”的一把钥匙。

早在2008年,张洪程就牵头组织国内作物栽培、农业机械、智能控制、软件信息等多领域专家,联合农业装备生产企业和一线农技人员,组成攻关团队,开展智能化、无人化、多重复式耕播先进装备研制。经过10多年的不懈努力,团队终于实现了机械种植的“无人”作业。以水稻机插整合栽培“无人化”作业技术、水稻直播与小麦条播整合栽培“无人化”作业技术为核心,配套无人机飞防高效植保技术、智能远程控制灌溉技术和智能精准“无人化”收获技术,使农机与栽培农艺创新融合,施基肥、控深播种、浅旋覆土、开排水沟等九道工序能够一次完成。

目前,“无人化”栽培技术已在江苏多地开展不同生态区域的适应性试验示范,简化了生产工序,也节省了人力物力。在一次长三角水稻智能化育栽秧技术现场观摩培训会上,张洪程带领团队现场推广示范智能化育秧、栽插作业等“无人化”技术。在智能化育秧生产线上,从上盘、铺土到播种、覆土,再到码盘、运输,短短十几秒的时间,整套工序一气呵成。张洪程站在生产线旁,详细讲解浸种时间、催芽方法等技术细节。如此高效而精准的智能化操作,令现场的种植户惊叹不已。溧阳松林农机专业合作社社长王林松深有感触:“育栽秧智能化设备的引入,仅育秧这块工作就节省了约60%的人力物力。原本需要10个人完成的工作,现在4人就可以轻松应对,大大降低了劳动强度和成本。”

“希望在不远的将来,农业耕作能够更加文明、更加高雅、更加舒适,让种地成为人人羡慕的好职业。”张洪程满怀憧憬。

一切为了农民

作为农民的儿子,张洪程出身“农门”,心在“农门”,始终情系农业、农村、农民。大学毕业后,他毅然选择投身农业科技的教学、研究和推广工作,全力以赴探究农学、农艺领域的知识理论,步履不停地为农民送去增收致富的新科技。

扬州市东郊湾头镇田庄村的很多村民都熟悉张洪程。自20世纪70年代后期起,连续十年,每天清晨,当城里的人们还在梦乡中时,张洪程已骑着自行车,穿越晨雾,赶往离学校10多公里的田庄村。那些日子,张洪程因投身繁重的科研工作,面黄肌瘦,身体虚弱。有时,他甚至累得一阵一阵地出冷汗。领导和同事见状,纷纷劝他去医院检查。医生告诉他,必须休养,还给他开了病假条,但他根本不听劝。

“只有在生产第一线,才能发现真问题,了解真需求。”“农业要想取得成果,一定要实事求是,把工作做到极致。”“只要身体允许,我绝不会停下脚步。”这是张洪程经常挂在嘴边的几句话。

农业栽培是一个错综复杂的系统,学者不仅要研究作物本身生长的规律,而且要分析农作物与各种农业生产要素的关系。在这个系统中,存在许多不确定因素,如不同性质的土壤、各种人类活动,都可能对生产产生影响。想要在如此纷繁复杂的系统中探寻出规律,没有长期观察和实践经验是不行的。张洪程从未享受过一个完整的节假日,长年累月穿梭在田间地头,观察土地的变化,记录作物的生长过程。

2001年以来,张洪程在江苏兴化、姜堰、泗洪、溧阳与江西上高等典型农区,组织“攻关试验—集成示范—协同推广”一体化运作,将高深的科技环节转化为清晰明了的“模式图”,手把手传授农业新理论,用大白话讲解新技术,使农业科技成果真正惠及广大农民,既充实了他们的口袋,也温暖了他们的心窝。

在水稻生长关键时期,他必定带着团队师生前往各个基地考察苗情。忙碌的夏季,他一天之内跑过5个县区。团队中很多二三十岁的年轻人都感觉体力不支,年过古稀的张洪程却总是充满热情,他的热情也鼓舞着这些年轻人。

1998年5月1日,张洪程婉拒了一个在北京举行的大型活动,选择泡在农田里:“人误地一时,地误人一年。农民种田很辛苦,在庄稼生长的关键期,我怎么能离开?”

2023年9月初,张洪程作为2023年“最美教师”,受邀赴北京参加颁奖典礼。临行前,他仍奔走在多个水稻试验基地,查看当季水稻的苗情长势。在他眼里,水稻生长的每一个细节都不容错过,“必须去田里看看才能放心”。

“没有娱乐,全年无休”“除了看《新闻联播》,手机基本不上网”……身边的工作人员帮他粗略计算过,一年中,他三分之一的时间用于教学与指导学生,三分之一的时间投入项目研究、科技攻关之中,剩下的三分之一时间,他则在各地奔走,与农民兄弟并肩作战。

当前,中国农业正处于由传统向现代转型,迈向高质量发展的关键阶段。张洪程多次“请缨挂帅”,组织良种繁育、优质栽培、绿色增效、机械智能发展等多个领域的专家协同作战,实施中国工程院咨询项目“长江经济带水稻生产绿色发展战略研究”、中国工程科技发展战略江苏研究院重大咨询项目“江苏省稻米产业高质量发展战略研究”,针对农业技术、管理、制度、政策开展调研与分析,在解放和发展农业生产力上不断建言发声,为保障粮食安全提供“智库方案”。

为学生“精耕细耘”

每年开学,张洪程都会给新生讲一个算式:一年有365天,1.01的365次方约等于37.7834,而0.99的365次方约等于0.0255。37.7834和0.0255,这就是一年中每天多努力一点和每天偷一点懒的区别。张洪程借此告诫他们,珍惜每一天,不辜负每一寸光阴。

多年来,张洪程始终坚守教学一线。他的嗓音高亢有力,讲课时从不需要扩音器,即使坐在教室最后一排的学生,也能清晰地听到每一字、每一句。他不断探索教学改革,推动国家精品课程建设,主编《农业标准化概论》等多门专业课程教材。2022年,由他领衔的“水稻丰产优质技术创新教师团队”入选“全国高校黄大年式教师团队”。

“学农苦,学农的孩子也苦。”作为生在农村、长在农村的“老学长”,张洪程了解农村大学生的“苦”,也关心他们的“苦”。为了减轻家庭生活困难学生的经济负担,他的实验室设立了多个助研岗位,鼓励学生自立自强、奋斗不息。为了激发学生的创新热情,他和团队成员一起拿出150万元,设立科技创新奖,用于奖励科研业绩突出的学生。

扬州大学的校园有多片试验田,这里既是张洪程团队的实验室,也是教室。在试验田里忙碌着的团队师生,是这个校园里一道特殊的风景。作为学科带头人,张洪程深知作物栽培学与耕作学是一门实践性极强的学科。打造从教室到田间的育人“全链条”,真正让学生学以致用,是他潜心探索的实践课题。他领衔创建了“课堂—实验室—基地—生产田”四位一体高质量人才培养模式,带领学生在江苏、安徽、江西、浙江等地建立了20多个创新试验基地。数十年来,张洪程坚持把下田、下基地“蹲点”作为青年学生成长成才的“必修课”,“种好一片试验田、管好一方高产地”是他培养学生的“金标准”。在他的团队里,有的研究生一个人要管50多亩的水稻田。从播种到收获,一年中有5个多月,他们吃住在试验基地。张洪程深知,对学生来说,这个过程虽然非常艰辛,但这些历练将成为他们人生道路上的宝贵财富,“只有让学生走进田里,走到农民中间,与农民、土地建立深厚的情感,他们才能真正把论文写在大地上”。

“农林院校肩负着乡村振兴的重要使命。农村是充满希望的田野,更是干事创业的广阔舞台。”每年毕业季,张洪程都把他的“心声”讲述给学生,勉励每一位毕业生以强农兴农为己任。

全国五一劳动奖章获得者、淮安市农业技术推广中心技术员张军是张洪程的博士研究生,也是目前苏北农技推广战线上唯一一名“全日制”毕业的水稻栽培博士。对自己的导师,张军满怀钦佩和感激。毕业那年,站在人生的十字路口,张军面临两个选择,一个是苏南农技推广单位诱人的高薪,另一个是苏北农技推广事业对人才的热切渴求。张洪程告诉他:“国家培养一个博士很不容易,你应该到最需要你的地方去。淮安的水稻面积有490万亩,对我们学农学专业的来说,这个舞台更大、空间更广阔。”张洪程的建议坚定了张军扎根苏北基层的决心。在淮安,张军率先引进张洪程团队的钵苗机插技术,帮助当地顺利解决了偏迟熟优质粳稻机械化移栽难题,这项技术与淮安大米绿色高效栽培技术体系结合应用,产生经济效益近亿元。

数十年来,在张洪程的“精耕细耘”之下,140余名博士、硕士接力走到乡村“自找苦吃”,把实验室搬到田间地头,把科研成果送到千家万户。如今,他们中的大多数已成长为农业科学研究、技术推广、管理服务一线的中坚力量。

“沃野千里仓廪实,乡村振兴人才旺。”这是张洪程最大的心愿。年过古稀的张洪程,依然翻山越岭、披荆斩棘,以一颗赤子之心,守护“大国粮仓”。

(作者单位:苏雁,光明日报社;虞璐、王一凡,扬州大学)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。